Unsere Sicht

Kein Ende der Geschichte

Die Gegenwart ist das Ergebnis der Vergangenheit. Überall auf der Welt prägt die Geschichte heutige Gesellschaften.

In einem Teil der Welt führten eine Reihe technischer Innovationen zu Wohlstand, aber auch brutaleren Kriegen. Prosperierende Nationen zogen aus dem Zweiten Weltkrieg Lehren und erreichten jahrzehntelange Stabilität und Demokratie. Manche sprachen später vom „Ende der Geschichte“, denn nun würden Vernunft und multilaterale Zusammenarbeit weltweit gutes Leben ermöglichen.

Das ist vorbei. Die Geschichte geht weiter, wie neue Kriege, eine kaum noch aufzuhaltende Klimakrise und offene Demokratiefeinde in Regierungen und Parlamenten von Ländern mit hohen Durchschnittseinkommen zeigen.

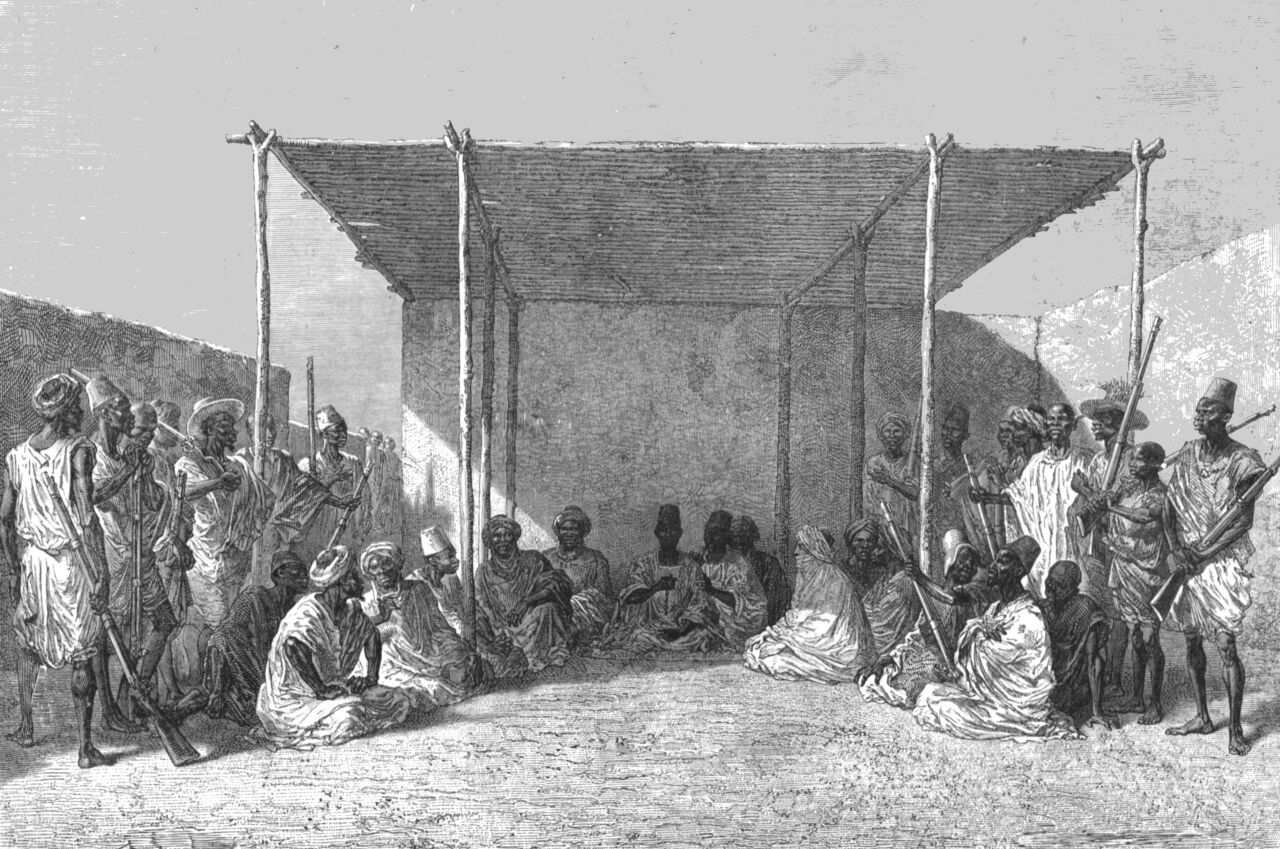

In weniger wohlhabenden Weltgegenden ist längst klar, dass die Gegenwart nicht das glückliche Ende bisheriger Erfahrungen ist. Dort sah die Vergangenheit anders aus, denn koloniale Unterdrückung, Ausbeutung und Unfreiheit prägten die Geschichte Afrikas, Lateinamerikas und Asiens bis weit ins 20. Jahrhundert hinein.

Dabei sind die Vergangenheiten – und somit auch die Gegenwart – von ehemaligen Kolonien und Imperialmächten untrennbar verbunden. Der Wohlstand der Letzteren entstand zu erheblichen Teilen auf dem Rücken der Ersteren.

Im Zuge des Imperialismus unterwarf Europa weite Teile der Welt. Selbst die USA sind das Produkt imperialer Bestrebungen Europas und der gnadenlosen Unterwerfung der amerikanischen Indigenen – was dort heute gern vergessen wird.

Ignoriert wird allerdings auch bisweilen, dass längst nicht nur westliche Mächte große Reiche schufen. Dass sich der imperiale Gedanke in Russland bis heute hält, zeigt der Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das Osmanische Reich war eine muslimische Kolonialmacht. Und Sklavenhandel fand nicht nur über den Atlantik, sondern auch in Richtung Arabien statt.

Verpasste Chancen

In jedem Fall gingen Kolonialmächte davon aus, mehr zu wissen, fortgeschrittener und bedeutender zu sein als jedes unterjochte Gebiet. Chancen, von jahrhundertealten Praktiken und Wissensschätzen der unterworfenen Kulturen zu lernen, wurden verpasst.

Vielerorts tragen die ehemaligen Kolonialmächte eine erhebliche Mitschuld an eklatanten Missständen der Gegenwart. In Brasilien und den USA sind tiefe soziale Gräben, struktureller Rassismus und rücksichtsloser Umgang mit Naturressourcen Erbe kolonialer Systeme.

Heute haben auch die Schuldenkrisen vieler Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen oft mit hastiger und unvollständiger Dekolonisierung zu tun. Während europäische Staaten daheim Korruption tendenziell bekämpften, einigermaßen integre Verwaltungen schufen und Gesetze vergleichsweise konsequent anwendeten, arbeiteten sie in den Kolonien mit Schmiergeld und Klüngelei, aber ohne einheitliche Rechtsstandards.

Nach ihrem Abzug ging es häufig ähnlich weiter, wobei Amtstragende sich über Staatsschulden keine Sorgen machten, aber allzu oft bereit blieben, ausländischen Machthabern zuzuarbeiten, wenn sich das für sie persönlich auszahlte. Richtig ist also, dass viele, aber nicht alle Probleme mit Fehlverhalten europäischer Mächte zu erklären sind.

Bassirou Diomaye Faye, der 2024 gewählte, linksgerichtete junge Präsident Senegals, und andere sprechen denn auch von der Notwendigkeit einer „zweiten Befreiung“.

Dennoch haben ehemalige Kolonialmächte eine besondere Verantwortung. Sie werden ihr nicht gerecht, wenn sie:

- rücksichtslos Rohstoffe ehemals abhängiger Gebiete ausbeuten,

- ehemalige Kolonien mit Schuldenbergen oder Klimafolgen, die vor allem Länder mit hohen Einkommen verursacht haben, alleinlassen,

- geraubte Kunstwerke und menschliche Gebeine nicht zurückgeben oder

- sich Reparationszahlungen für begangene Verbrechen verschließen.

Kritische Stimmen behaupten, Entwicklungspolitik trage kolonialistische Züge. Darin steckt Wahrheit, wie die herablassende Unterscheidung zwischen Gebern und Empfängern zeigt.

Oft steht die Politik von Geberstaaten echter Zusammenarbeit im Weg, verstetigt aber Abhängigkeiten. Echte Zusammenarbeit geschieht auf Augenhöhe – und sie erfordert internationale Regeln, die nicht nur die Position der jeweils Stärkeren untermauern, sondern für alle funktionieren.

Katharina Wilhelm Otieno ist Redakteurin bei E+Z/D+C.

euz.editor@dandc.eu