Männliche Identität

Zwischen Tradition und Moderne: Wie junge Südsudanesen ihren Weg gehen

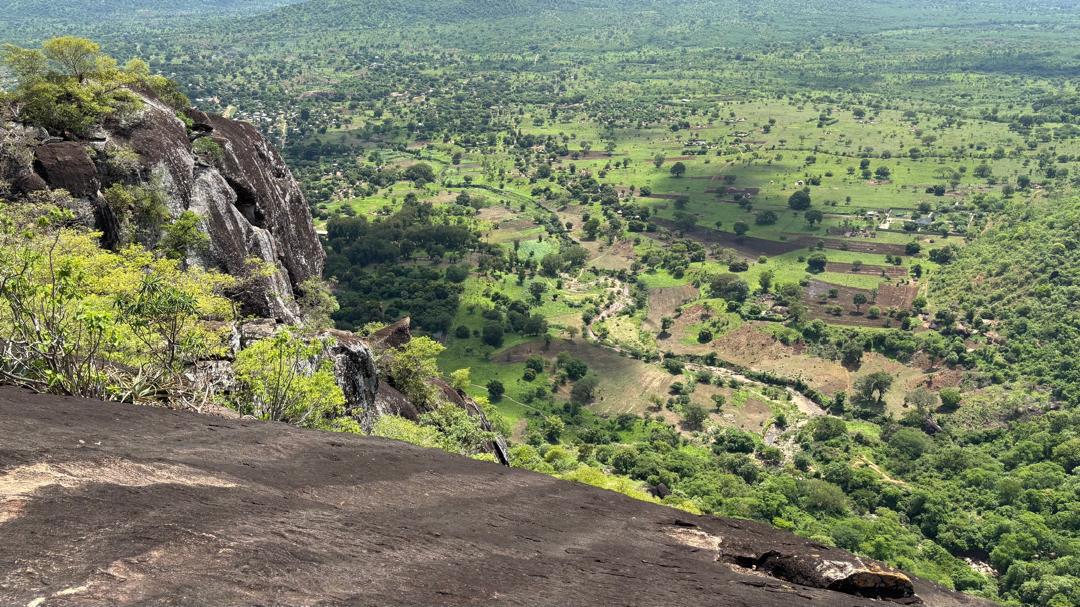

Wer bei den Didinga als Mann ernst genommen werden will, darf nicht zimperlich sein. „Sie haben uns mit dem Inhalt von Ziegenmägen beschmiert“, sagt Mark Lokulang, als er sich an den traditionellen Initiationsritus für Jungen ab 15 Jahren erinnert. Die Heimat der ethnischen Gruppe der Didinga, deren Kultur von Viehhaltung geprägt ist, liegt in den gleichnamigen Bergen in Südsudan, am Dreiländereck mit Uganda und Kenia.

Wie so viele Jungen vor ihm durchlief auch der mittlerweile 16-Jährige ein überliefertes System aus verschiedenen Altersstufen, das bestimmt, was von männlichen Mitgliedern in jeder Phase ihres Lebens erwartet wird. Bis zum Alter von zwölf Jahren gelten Jungen etwa als Kinder, die in verschiedenen Bereichen des Lebens noch unerfahren sind. Der von Mark Lokulang beschriebene Initiationsritus ist ein entscheidender Schritt hin zum vollwertigen Mannsein. Er dauert normalerweise drei Tage und findet fern von zu Hause in den Wäldern statt. Dort bringen ältere Männer den Heranwachsenden Dinge bei, die von einem Didinga-Mann erwartet werden: Entscheidungen treffen, Vieh hüten, die Familie beschützen und Zurückhaltung üben.

Diese kulturell verankerten Normen und Praktiken haben die Identität vieler Didinga-Männer über Generationen hinweg geprägt und ihren Platz in der Gemeinschaft bestimmt. Mark Lokulang erzählt, dass ihm die Männer in seinem Umfeld auch heute noch sagen, ein Mann müsse immer stark und mutig sein und dürfe keine Schwäche zeigen. Wenn Viehdiebe ihm seine Herde streitig machen wollen, dürfe er nicht weglaufen, sondern müsse um sein Vieh kämpfen und seine Gemeinschaft verteidigen.

Dass andere Teenager ganz anders aufwachsen als er selbst, ist Mark Lokulang bewusst: Er hat Kontakt zu Gleichaltrigen und Älteren, die in Kenia oder Uganda ein Leben führen, das stärker von der Moderne geprägt ist. Er selbst besucht eine Sekundarschule vor Ort und möchte einmal im medizinischen Bereich arbeiten. Ein echter Mann zu sein, sagt er, bedeute für ihn, ein Kämpfer zu sein – nicht nur im Sinne eines Kriegers, sondern auch im Sinne von: im eigenen Leben für die Dinge kämpfen, die ihm wichtig sind. Er möchte das in der Schule und anderswo erworbene Wissen nutzen, um die althergebrachte Vorstellung davon, was einen „echten Mann“ ausmacht, zu erweitern.

Tradition und Fortschritt verbinden

Auch James George durchlief als junger Didinga den Initiationsritus. Danach lebte und studierte er in Kenia, bevor er in seine Heimat zurückkehrte. Heute arbeitet der 33-Jährige für die zivilgesellschaftliche Organisation Root Of Generations, die sich für Frauenrechte einsetzt. Er ist Gebietskoordinator für den südsudanesischen Bezirk Budi, in dem auch die Didinga-Berge liegen.

James George weist darauf hin, dass viele südsudanesische Gemeinschaften weiterhin patriarchalisch geprägt sind. Deren Geschlechternormen stellten Männer in den Mittelpunkt von Macht und Entscheidungsfindung, während sie Frauen mit Hausarbeiten betrauten, sagt er.

„Unsere Väter haben uns gelehrt, dass ein guter Mann Vieh besitzt und seine Familie beschützt“, erklärt er. „Aber heute bedeutet Mannsein auch, zu wissen, wie man Chancen für sich selbst und andere eröffnet und gleichzeitig Konflikte friedlich löst, wobei man die Meinung seiner Schwestern, Mütter und Partnerinnen berücksichtigt.“

„Muacha mila ni mtuumwa“, zitiert James George ein Swahili-Sprichwort, das so viel bedeutet wie „Wer seine Traditionen aufgibt, ist ein Sklave“. Männlichkeit ist für ihn in der Geschichte verwurzelt, aber offen für Erneuerung. Die Herausforderung bestehe darin, zu wachsen, ohne sich selbst zu verlieren, meint er – und äußert die Hoffnung, dass es kommenden Generationen gelingen möge, Tradition und Fortschritt zu verbinden.

Ein Spagat zwischen zwei Welten

Einer, der genau das versucht, ist Daniel Bichiok. Auch er wurde in ein traditionelles Wertesystem geboren – in das der Nuer, einer ethnischen Gruppe, in der ebenfalls Viehzucht eine wichtige Rolle spielt. In seiner Kindheit kam er aus einer Gegend, die heute zu Südsudan gehört, nach Kenia und kickt dort inzwischen als Profifußballer in der Premier League, der höchsten Spielklasse.

Für Daniel Bichiok ist seine Identität als Mann ein täglicher Spagat zwischen zwei Welten. In seinem Heimatdorf, erzählt er, werde von ihm erwartet, zu führen und für den Unterhalt zu sorgen. Dagegen verlange sein modernes Leben in Nairobi von ihm, Aufgaben zu teilen.

In Kenia hat der Kapitän von Nairobi United gelernt, dass es beim Mannsein mehr um die Fähigkeit zu Kooperation und Anpassung geht als um Dominanz. Gleichwohl, sagt er, spüre er oft den Erwartungsdruck seiner südsudanesischen Familie, die seinen Lebensstil als zu kenianisch empfindet. Er möchte aber nicht eine der beiden Kulturen wählen und die andere verwerfen, sondern zwischen ihnen eine Brücke bauen – seine Wurzeln verbinden mit der Möglichkeit, ein modernes Leben zu führen.

Wie aber sieht eigentlich der weibliche Blick auf das sich verändernde Männerbild aus? „In vielen afrikanischen Gesellschaften gilt, dass in einem Zuhause ohne Mann etwas fehlt“, sagt Sunday Lino, eine Südsudanesin, die in Kenia lebt und arbeitet. In ihrem Heimatland stehe Männlichkeit seit jeher für Schutz und Autorität, sagt die 28-Jährige. Diese Vorstellung von Männlichkeit hielt einst die Gemeinschaften zusammen, schränkte aber zugleich die Möglichkeit von Frauen ein, Führungspositionen zu übernehmen, sagt sie.

„Echte Männlichkeit sollte nicht unterdrücken“, sagt Sunday Lino. „Sie sollte die Schwachen schützen, nicht kontrollieren.“ Sie bestätigt, dass sich die Vorstellungen von Männlichkeit gerade wandeln. Jetzt, meint sie, sei es an den Männern in Südsudan, Kenia und anderswo, selbst zu entscheiden, wie sie diese neue Männlichkeit in ihrem Leben zum Ausdruck bringen möchten.

Alba Nakuwa ist freie Journalistin aus Südsudan. Sie lebt in Nairobi.

albanakwa@gmail.com