Cartoons

„Wir müssen die Geschichte hinterfragen, die unsere neuzeitlichen Pharaonen zu schreiben versuchen“

Khalid Albaih im Interview mit Katharina Wilhelm Otieno

Welche Rolle spielen politische Cartoons und Satire in Krisenzeiten, insbesondere im Kontext des andauernden Kriegs im Sudan?

Karikaturen sind wichtig, weil sie verschiedene Genres verbinden. Aus journalistischer Sicht sind sie eine Kunstform, aus künstlerischer Sicht hingegen eine Form des Journalismus. Und sie erreichen ein breites Publikum – Professor*innen wie Kinder können sie auf ihre Weise interpretieren.

In gewisser Hinsicht funktionieren Karikaturen wie ein Tagebuch: Sie halten meine unmittelbare Reaktion auf ein Ereignis fest und sind damit das historische Protokoll eines bestimmten Moments. Wir sind also eine Art Chronist*innen.

Gleichzeitig kann der Blick in Cartoon-Archive auch ziemlich ernüchternd sein, weil er zeigt: Geschichte wiederholt sich tatsächlich. Viele Karikaturen aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg könnten genauso gut heute gezeichnet worden sein.

Verstehen Sie Ihre Arbeit als Mittel, Menschen in Krisensituationen Hoffnung oder Widerstandskraft zu geben?

Ich glaube nicht, dass die Menschen, die eine Krise durchleben, unbedingt meine Botschaft brauchen. Diejenigen, die sehen und verstehen müssen, was passiert, sind die, die nicht in der Krise stecken. An sie richte ich mich – ich will, dass sie sich in Situationen jenseits ihrer Realität hineinversetzen und unsere Situation verstehen. Denn oft nehmen Menschen Konflikte als weit entfernt wahr, als etwas, worauf sie keinen Einfluss haben. Das stimmt aber nicht. Darauf möchte ich mit meiner Arbeit aufmerksam machen und ihnen ihre Verbindung zu diesen Ereignissen vor Augen führen.

Gleichzeitig dienen meine Karikaturen auch als Spiegel für diejenigen, die meine Perspektive oder Erfahrung teilen. Es geht darum, auf einfache Art unsere eigene Sichtweise infrage zu stellen.

Wie trägt Ihre Arbeit dazu bei, internationale Aufmerksamkeit auf die Lage im Sudan zu lenken? Gibt es konkrete Beispiele, bei denen Ihre Arbeit etwas bewirkt hat?

Ja, viele. Ich bin seit 2007 oder 2008 aktiv und bekomme regelmäßig Nachrichten von Menschen, die mir sagen, dass meine Arbeit sie bewegt oder ihre Wahrnehmung verändert hat.

In letzter Zeit mache ich mehr Film- als Cartoon-Projekte. Ein Beispiel ist „Bahar“ (Meer), eine siebenminütige Video-Installation über Flüchtende, die das Mittelmeer überqueren. Sie besteht ausschließlich aus realem Material, das ich online gefunden habe. Die Installation erzeugt ein Erlebnis – sie zwingt einen, diese Reise mitzuerleben. Wir sind es eigentlich nicht mehr gewohnt, eine Situation in einem Clip auf Social Media länger als ein paar Sekunden zu sehen, bevor wir weiter scrollen. Aber hier versetze ich die Leute in diese Situation, und sie müssen sieben Minuten lang dabeibleiben, sozusagen zusammen mit den Menschen, die das wirklich durchlebt haben. Das hat viele bewegt.

Ich habe auch eine Ausstellung in Doha gemacht namens „Shahid“, was „Zeuge“ bedeutet. Ausgangspunkt war der anhaltende Konflikt in Palästina, aber weil ich aus dem Sudan komme, wollte ich auch auf den Mangel an Bildmaterial aus meinem Land aufmerksam machen. Leider neigen Menschen dazu, Krisen auszublenden, die sie nicht sehen. Beide Kriegsparteien im Sudan betrachten Kameras als Bedrohung und Waffe. Ein Freund sagte mir, dass es für ihn gefährlicher sei, mit einer Kamera unterwegs zu sein als mit einem Gewehr.

Was war Ihr Ziel mit „Shahid“?

Mit „Shahid“ will ich auf den Widerspruch aufmerksam machen, dass trotz der Fülle an Informationen und Livestreams, die den Genozid in Gaza dokumentieren, viele Menschen einfach wegsehen. Wenn selbst sichtbares Leid ignoriert wird, bleibt der Konflikt im Sudan – von dem kaum Bilder nach außen dringen – umso unsichtbarer.

Ich wollte das Publikum so zu Zeug*innen machen und Verantwortung einfordern – nicht nur für Gaza, sondern auch für den Sudan und darüber hinaus.

Jedes verlorene Leben darf keine bloße Statistik sein. Wer war diese Person? Wie hieß sie? Wer hat ihr das Leben genommen? In beiden Konflikten wird das Massensterben achselzuckend hingenommen, was zu Völkermord und einer der schlimmsten Vertreibungskrisen geführt hat.

Durch meine Arbeiten versuche ich, ein Gefühl der Solidarität zu schaffen – zwischen Menschen, die einerseits weit entfernt, andererseits tief betroffen von diesen Tragödien sind. Sich in andere hineinzuversetzen, auch durch Kunst, kann letztlich zu echtem Wandel führen.

Wie verbinden Sie Humor mit der Ernsthaftigkeit der Themen, die Sie behandeln?

Als ich anfing, wollte ich in einer Zeitung veröffentlicht werden, denn in den 2010er-Jahren war das der einzige Weg, als Cartoonist*in ernst genommen zu werden. Ein Redakteur warf mich einmal aus seinem Büro, weil er meine Cartoons nicht lustig fand. Er fragte: „Wo sind die Sprechblasen? Wie sollen die Leute das verstehen?“

Ich antwortete: „Sie sind nicht lustig, weil die Situation nicht lustig ist.“ Ich versuche nicht, lustig zu sein, sondern die Realität abzubilden. Wenn dabei etwas Satirisches herauskommt, ist das okay. Wenn meine Gefühle dunkler sind, wird auch das Werk dunkler. Deshalb habe ich mich entschieden, unabhängig zu bleiben und nicht für eine Zeitung zu arbeiten.

Ich denke nicht in den Kategorien Humor und Ernsthaftigkeit. Meine Arbeit entsteht so, wie ich mich fühle, und mit Cartoons ist das möglich. Sie sind ein Ventil, um Erlebtes zu verarbeiten.

Welche Rolle spielen soziale Medien und das Internet für Sie und Ihre Arbeit?

Ohne soziale Medien würden wir dieses Gespräch nicht führen. Sie haben mir Raum für meine Arbeit gegeben und sie einem breiten Publikum zugänglich gemacht – wie für viele andere auch. Das Internet hat unsere Arbeiten auf die Bühne gebracht.

Meine Werke stehen unter einer Creative-Commons-Lizenz – sie dürfen also frei verwendet und verbreitet werden. Das spiegelt den frühen Geist des Internets wider: Offenheit und Teilen. Ich sehe das Internet als ein modernes Zeugnis menschlicher Zivilisation, ähnlich wie die alten Bibliotheken von Alexandria oder Mali.

Für mich als jemanden aus dem Sudan, wo Reisebeschränkungen und Visaverweigerungen üblich sind, war das Internet transformativ. Es erlaubte mir, mit Menschen weltweit in Kontakt zu treten und Grenzen zu überwinden. Diese Offenheit fördert Neugier – sie lässt uns über die Schubladen hinausblicken, in die wir hineingesteckt wurden. Dafür war das Internet gedacht. Und eine Zeit lang funktionierte es auch. Es ermöglichte den Arabischen Frühling, aber eben auch Trump.

Heute jedoch wird das Internet zunehmend missbraucht. Regierungen nutzen es für Propaganda, und Milliardäre gestalten Plattformen für ihre politischen Ziele. Trotzdem gab es einen kurzen Moment echter Freiheit – als soziale Medien Raum für kreativen und intellektuellen Ausdruck boten.

Was hat diese Veränderung des Internets mit Ihnen und Ihrer Arbeit gemacht?

Ich meine, ich nannte mich früher einen Internetkünstler, weil ich genau dort existierte – ich hatte keine Zeitungskolumne, keine Ausstellungen. Ich zog einfach von einer Social-Media-Plattform zur nächsten und versuchte, präsent zu sein, wo immer ich konnte.

Doch mit der Zeit verblasste der soziale Aspekt der sozialen Medien. Früher fühlte es sich wie ein öffentlicher Platz an, ein Raum für echte Gespräche. Heute ist es mehr ein Sendekanal – die Leute reden, aber niemand hört wirklich zu. Algorithmen entscheiden, was sichtbar ist und wessen Stimme verstärkt wird. Unsere Aufmerksamkeit, zusammen mit unseren Daten, ist zur Ware geworden.

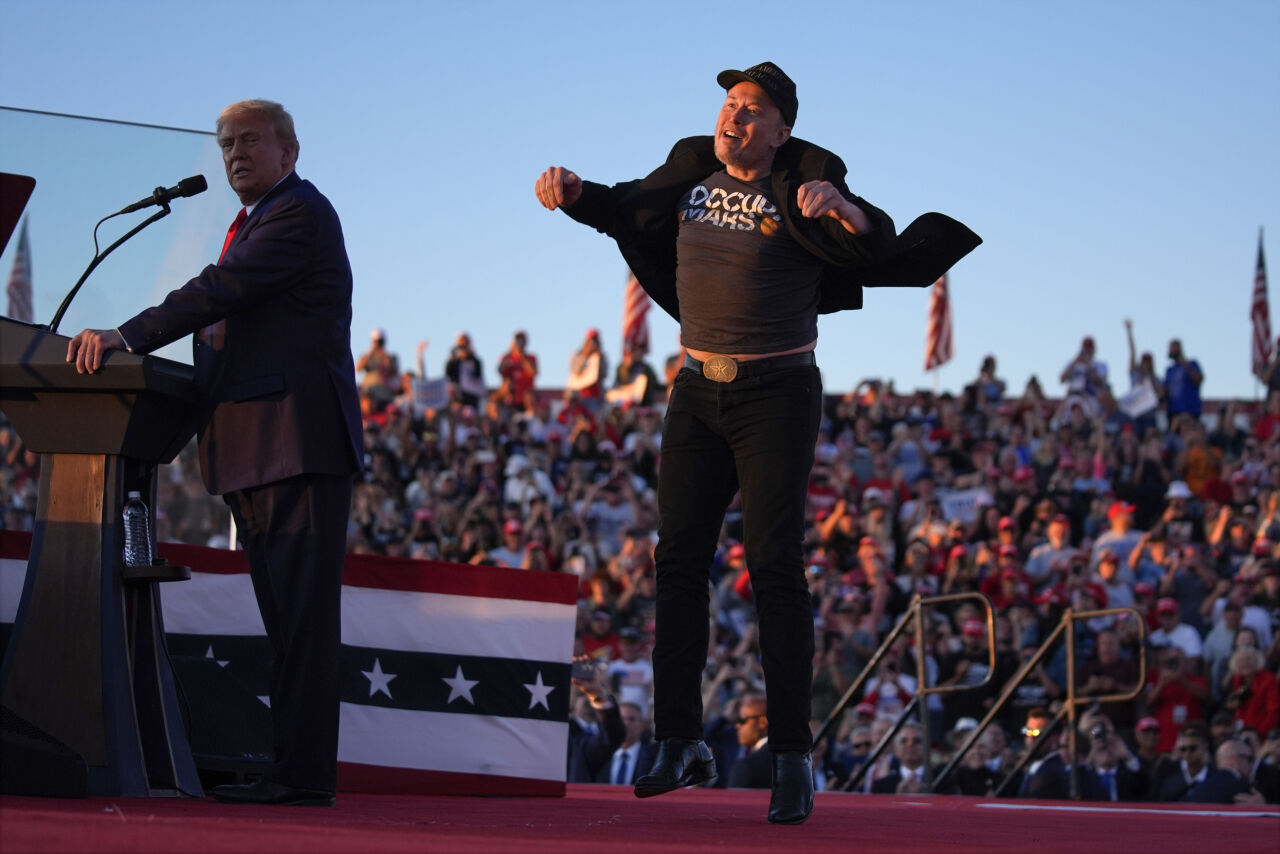

Es ist jetzt ein völlig anderes Internet. Wer es kontrolliert – wer Aufmerksamkeit kontrolliert – kontrolliert die Welt. Und Elon Musk ist heute, wer er ist, richtig? Aber ich glaube, dass wir, die Teil der früheren, offeneren Netz-Kultur waren, irgendwann etwas Neues schaffen werden – ein Internet, das diese Freiheit zurückbringt.

Wie hat sich Zensur auf Ihre Arbeit ausgewirkt?

Was dem frühen Internet passiert ist, ist auch mir passiert. Wir wurden vertrieben, zensiert, bedroht. Wir mussten gehen, uns selbst zensieren, sorgfältig abwägen, was wir sagten und wie wir es sagten – bis wir schließlich einfach stummgeschaltet wurden.

Deshalb mache ich heute kaum noch Cartoons. Früher habe ich täglich einen gezeichnet, aber ich habe gemerkt, dass sie ins Leere laufen. Sie sind einfach im Nichts verschwunden, unterdrückt von Algorithmen, die bestimmte Stimmen gezielt ausblenden. Deshalb habe ich meinen Schwerpunkt auf andere Projekte verlagert. Und natürlich hat Meta viele meiner Cartoons entfernt.

Aber man muss bedenken, dass Zensur heute oft nicht direkt ist, sondern eher subtil. Anstatt offen gesperrt zu werden, wirst du einfach ignoriert. Die Reichweite wird beschnitten, die Kommunikation verebbt, und die Angst, überwacht zu werden, ist ständig präsent. Das betrifft nicht nur den globalen Süden. Es gibt diese orientalistische Vorstellung, dass Zensur nur in Ländern wie Iran oder Syrien passiert. Aber schauen wir uns an, was mit den Karikaturist*innen der Washington Post passiert ist, die gekündigt haben, als ihre Arbeiten, in denen sie Tech-Giganten kritisierten, verworfen wurden. Selbst die New York Times hat 2019 in ihrer internationalen Ausgabe die täglichen politischen Cartoons abgeschafft.

In einer Ihrer älteren Karikaturen steht: „Früher haben wir unsere Kunst zum Kämpfen benutzt, heute soll sie uns heilen.“ Spiegelt das Ihre Erfahrung wider?

Ich wurde in Rumänien geboren, wo mein Vater Diplomat war. Wir zogen immer wieder in den Sudan, verließen ihn schließlich aus politischen Gründen ganz und landeten in Doha. Als ich mit den Cartoons angefangen habe, konnte ich nicht in den Sudan zurückkehren – bis zur Revolution 2019, und selbst dann musste ich im Verborgenen bleiben. Zurzeit bin ich in Norwegen, faktisch im Exil. Aber der Sudan ist mein Zuhause – jedenfalls das, was davon übrig ist.

Es ist sehr schwer, eine Last zu tragen, die unlösbar scheint. Man ist nur ein Mensch, ein kleiner Teil eines Landes und Systems, das eigentlich funktionieren sollte. Scheitert es, isoliert und frustriert das. Viele wollen einfach nur leben – ihre Kinder zur Schule bringen, ihren Alltag meistern. Nach Jahren der Diktatur oder Autokratie sind die meisten einfach müde.

In den letzten 15 Jahren habe ich erkannt, dass man diesen Kampf nicht allein führen kann. Und letztlich kann man ihn nicht gewinnen, wenn die Gegenseite über Geld, Überwachung und die Macht verfügt, Menschen verschwinden zu lassen. Ich begann, meinen Ansatz zu überdenken. Anstatt direkt zu kämpfen, habe ich mich gefragt: Was kann ich jetzt tun, um in Zukunft etwas zu bewirken?

Deshalb habe ich mich auf Projekte wie meine Cartoon-Sammlung, das Magazin „Khartoon!“, konzentriert. Es geht dabei nicht nur um mich, sondern um kollektive Anstrengung. Wir heilen gemeinsam, finden neue Arbeitsorte und -weisen. Es geht darum, einen geschützten Raum zu schaffen, in dem Künstler*innen sich ohne Angst ausdrücken können. Denn wie können wir ohne einen Raum zum Gestalten und Reden überhaupt anfangen zu heilen? Andererseits ist Widerstand selbst auch eine Form von Heilung.

Die Welt entwickelt sich nicht zum Besseren – die Meinungsfreiheit ist bedroht, Gewalt eskaliert vielerorts. Was motiviert Sie, trotz der Risiken und Herausforderungen weiterzumachen?

Mich motiviert das Gefühl, dass es noch eine Chance gibt. Die Geschichte erinnert sich nicht an Kunst, die in Friedenszeiten entstanden ist – es ist die Kunst aus Krisenzeiten, die bleibt. Wenn alles in Ordnung ist, schaffen die Menschen natürlich schöne Dinge. Aber jetzt ist die Zeit, wirklich kreativ zu sein und Wege zu finden, für die Nachwelt festzuhalten, dass selbst in den dunkelsten Zeiten Menschen aufbegehrt haben.

Leider wird Geschichte meist von den Siegreichen geschrieben. Wenn wir jetzt aufhören, könnte alles, wofür wir gearbeitet haben, ausgelöscht werden. Ich denke oft an die Pyramiden – wie großartig sie sind, ein Symbol der Macht. An die Pharaonen erinnern sich die Menschen. Und obwohl sie zahllose Menschen versklavt und getötet haben, gelten sie noch immer als Könige. Aber was ist mit denen, die die Pyramiden gebaut haben? Was ist mit denen, die Widerstand leisteten?

Sie haben keine Denkmäler. Die Kamera war nie auf sie gerichtet. Doch wer Geschichte wirklich studiert, kennt sie, weil sie auf irgendeine Weise Spuren hinterlassen haben. Genau das ist unsere Aufgabe als Künstler*innen: eine alternative Erzählung anzubieten und die Version der Geschichte zu hinterfragen, die unsere neuzeitlichen Pharaonen zu schreiben versuchen. Jetzt ist es an der Zeit, dafür zu sorgen, dass unsere Stimmen Teil dieser Geschichte sind.

Khalid Albaih ist ein politischer Cartoonist aus dem Sudan, Bürgerrechtler und freier Journalist.

euz.editor@dandc.eu