Finanzielle Gerechtigkeit

Globale Mindeststeuer für Superreiche

Es besteht Konsens darüber, dass eine progressive Besteuerung wesentlich für demokratische Gesellschaften ist. Wer mehr verdient und besitzt, trägt demnach mehr zur Bereitstellung sozialer und öffentlicher Güter bei, die das Wirtschaftswachstum fördern. Das stärkt auch den sozialen Zusammenhalt und das Vertrauen in demokratische Normen und Institutionen.

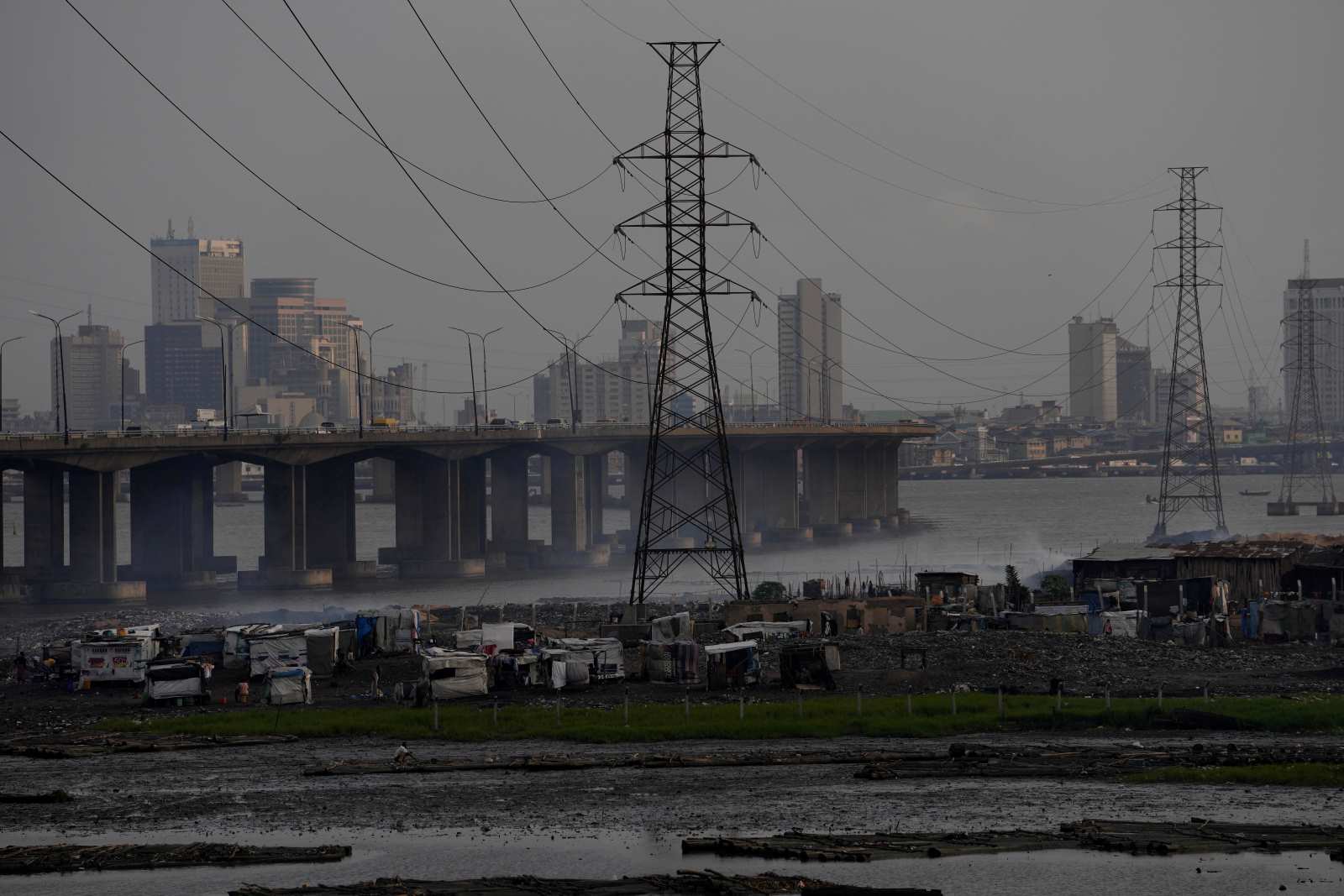

Allgemein zahlen die Reichsten jedoch relativ zu ihrem Einkommen weniger Steuern als andere soziale Gruppen, wie Erhebungen zeigen (Steuerregression). Über länderspezifische Steuersysteme hinweg ist dies dann der Fall, wenn das Einkommensteuersystem reiche Personen nicht wirksam besteuert. Die Hilfsorganisation Oxfam schätzt, dass in den G20-Ländern aktuell ein Prozent der Reichen 31 Prozent des Gesamtvermögens besitzt; 2004 waren es noch 26 Prozent.

G20-Vorschlag zur Besteuerung der Superreichen

Die G20 – mit inzwischen 21 Mitgliedern, inklusive Afrikanischer Union – gilt als wichtigstes Forum für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit und insbesondere für Steuerreformen. Von Dezember 2023 bis November 2024 hatte Brasilien den G20-Vorsitz inne und schlug eine globale Vermögensteuer vor. Der Vorschlag wurde einvernehmlich akzeptiert und in die Erklärung der Staats- und Regierungschefs des 18. G20-Gipfels in Rio de Janeiro im November 2024 aufgenommen.

Die Staats- und Regierungschefs der G20 erklärten, sie wollten sich unter voller Wahrung der Steuerhoheit bemühen, kooperativ zu handeln, um extrem reiche Menschen effektiv zu besteuern. Diese Kooperation könne beinhalten, sich über Best Practices auszutauschen, Debatten über Steuergrundsätze zu ermöglichen und Mechanismen zum Kampf gegen Steuervermeidung zu entwickeln, insbesondere auch gegen potenziell schädliche Steuerpraktiken (G20 2024).

Die Länder können die Reichsten auf verschiedenen Wegen unabhängig voneinander höher besteuern. Aber für einen effektiven Mindeststeuersatz für Superreiche ist internationale Koordinierung nötig. Der G20-Vorschlag fördert progressive Besteuerung, indem er es erschwert, Vermögen weltweit zu verlagern und so Steuern zu hinterziehen und zu vermeiden. Auch will er den Steuerwettbewerb zwischen den Ländern – den sogenannten „race to the bottom“ – verringern und gegen Ungleichheit angehen.

Dem französischen Ökonomen Gabriel Zucman zufolge liegt der derzeitige effektive Steuersatz für Superreiche bei 0,3 Prozent ihres Vermögens. Zucman leitete eine von der brasilianischen Regierung beauftragte Studie. Sie ergab: Bei Anhebung des Steuersatzes auf zwei Prozent würden etwa 3000 Milliardär*innen weltweit jährlich 200 bis 250 Milliarden Dollar mehr an Steuern zahlen. Würden auch Centi-Millionär*innen einbezogen, kämen weitere 100 bis 140 Milliarden Dollar hinzu.

Es bräuchte keinen multilateralen Vertrag, um Zucmans Vorschlag umzusetzen. Die Länder könnten dafür nationale Mechanismen nutzen – etwa eine presumptive Einkommensteuer, eine Einkommensteuer auf Basis eines breiten Einkommensbegriffs, oder eine Vermögensteuer. So bliebe die nationale Souveränität gewahrt. Diese Flexibilität bei der Gestaltung des Steuersystems könnte mehr Länder motivieren, mitzuziehen.

Einkommensteuerausfälle verhindern

Zucman favorisiert die präsumtive Steuer, da jüngere Studien eine große Kluft zwischen wirtschaftlichem und steuerpflichtigem Einkommen der Reichsten belegen. Dies führt zu der Annahme, dass Milliardär*innen, die wenig steuerpflichtiges Einkommen melden – also kaum Einkommensteuer zahlen – ein vom Steuersystem nicht berücksichtigtes wirtschaftliches Einkommen erzielen.

Umgekehrt müsste, wer schon zwei Prozent des eigenen Vermögens an Einkommensteuer zahlt, keine zusätzlichen Steuern zahlen. Die vorgeschlagene Mindeststeuer für Milliardär*innen würde also schlicht Ausfälle bei der Einkommensteuer kompensieren.

Im Jahr 2021 verpflichteten sich mehr als 130 Länder in einem von der OECD vermittelten Abkommen zu einer gemeinsamen Mindeststeuer von 15 Prozent für multinationale Unternehmen. Dies zeigt: Innovationen in der internationalen Zusammenarbeit, die lange als naiv idealistisch abgetan wurden, sind zügig umsetzbar. Das Abkommen machte es für die Länder auch einfacher, die technischen und politischen Anforderungen einer globalen Vermögensteuer zu erfüllen.

Die Herausforderung bei Zucmans Vorschlag ist es, das Vermögen von Superreichen zu messen. Die meisten Länder haben allerdings eine Erbschaftsteuer und damit bereits Methoden dafür. Zudem ist ein großer Teil des Reichtums von Milliardär*innen an ihre Vermögenswerte in multinationalen Unternehmen gebunden. Länderspezifische Berichte über diese Firmen könnten darüber mehr Aufschluss geben.

Internationale Zusammenarbeit ausweiten

Angesichts der Anreize, Vermögen zu unterschlagen, müssen die Länder mehr Informationen austauschen. Dazu trägt der Abbau des Bankgeheimnisses in den vergangenen Jahren bei. Dank der multinationalen Steuer gibt es zudem mehr Transparenz, was verhindert, dass Unternehmensvermögen unterschlagen werden.

Dennoch gilt: Die größten Hürden für die globale Vermögensteuer sind geopolitischer Natur. Manche Länder könnten sich weigern, ihre Steuersysteme zu ändern, um einen gemeinsamen globalen Steuerstandard für Milliardär*innen einzuführen. Beim G20-Gipfel in Rio drohte der argentinische Präsident Javier Milei, jedes Kommuniqué abzulehnen, das die Vermögensteuer beinhaltet. Auch die USA unter Joe Biden äußerten Vorbehalte.

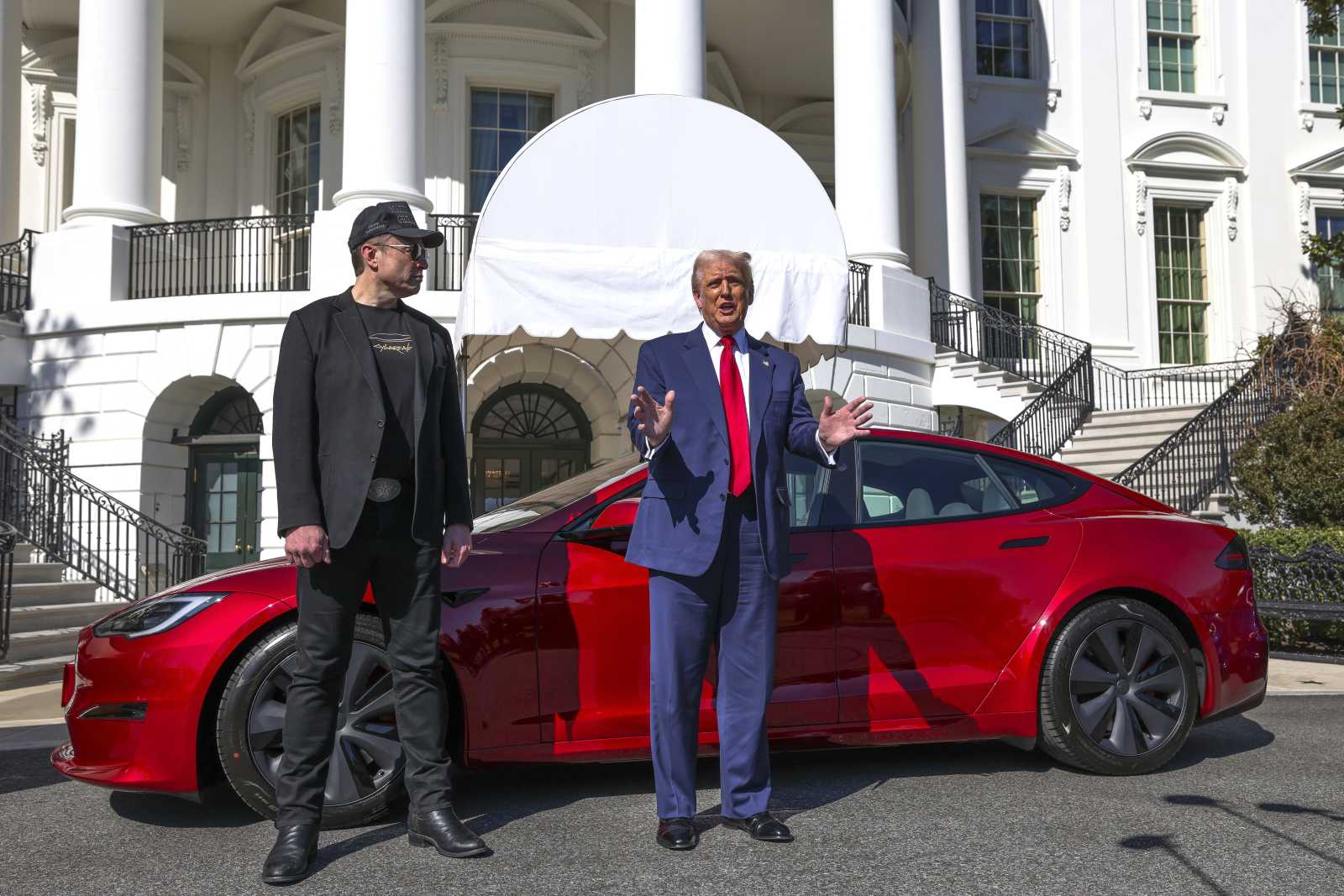

Wichtiger noch: US-Präsident Donald Trump lehnt seit seinem Amtsantritt zu Jahresbeginn das globale multinationale Steuerabkommen der OECD ab. Er drohte damit, Länder abzustrafen, die es einhalten und von US-Unternehmen die Mindeststeuer von 15 Prozent verlangen. Trump wird von Tech-Milliardären wie Elon Musk, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg unterstützt – und er wird gewiss alles tun, um sich einer globalen Steuer für die Reichsten zu widersetzen.

Link

Erklärung von Rio de Janeiro der G20-Staats- und Regierungschefs, 2024:

gov.br/planalto/pt-br/media/18-11-2024-declaracao-de-lideres-g20.pdf

André de Mello e Souza ist Wirtschaftswissenschaftler bei Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), einer staatlichen Denkfabrik in Brasilien.

X: @A_MelloeSouza