Technologie

Wie KI Menschen ausbeutet

In Kenia standen vor rund zwei Jahren tausende Menschen Schlange, um kostenlose Krypto-Tokens von Worldcoin zu erhalten – einem Projekt, das vom US-Tech-Unternehmer und OpenAI-CEO Sam Altman mitbegründet wurde. Im Gegenzug mussten sie einem Iris-Scan zustimmen. Die kenianische Regierung hat das Vorgehen schließlich gestoppt.

Ebenfalls in Kenia wurde die nigerianische TikTok-Content-Moderatorin Ladi Anzaki Olubunmi tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Berichten zufolge wurden ihre wiederholten Urlaubsanträge abgelehnt, obwohl Teleperformance – der Subunternehmer, der TikToks Content-Moderation übernimmt – diese Behauptungen als falsch zurückwies.

Unterdessen fördern in der Demokratischen Republik Kongo Bergleute unter gefährlichen Bedingungen seltene Erden. Viele von ihnen, darunter auch Kinder, arbeiten in illegalen Kobaltminen und sind giftigen Chemikalien ohne jegliche Schutzausrüstung ausgesetzt.

Gemeinsam haben all diese Menschen, dass sie Teil der Lieferketten von KI-Technologien sind.

Eine Lieferkette kann als die Abfolge von Prozessen beschrieben werden, die mit der Herstellung und Lieferung eines Produkts oder einer Dienstleistung an Verbraucher*innen verbunden sind. In der Regel geht es dabei um die Rolle von Rohstoffen, die Herstellung und Produktion und schließlich um Vertrieb und Verkauf sowie die mit dem Endprodukt verbundenen Dienstleistungen. Wenn wir jedoch über die Lieferkette für KI-Technologien (wie große Sprachmodelle, Algorithmen oder selbstfahrende Autos) sprechen, übersehen wir oft die Zusammenhänge, die über die Datensammlung und -analyse hinausgehen. Wir ignorieren die miteinander verbundenen Phasen der KI-Entwicklung, die von der Gewinnung der für die Hardware benötigten Rohstoffe bis zur Bereitstellung der Technologie und ihrer Nutzung reichen.

Afrika ist nach wie vor ein Kontinent, auf dem die Arbeitsmärkte von Informalität geprägt sind. Laut der Internationalen Arbeitsorganisation arbeiten 83 Prozent der Beschäftigten im informellen Sektor. Im Zusammenhang mit KI-Lieferketten werden prekäre, informelle oder ausbeuterische Arbeitsbedingungen aber selten ausdrücklich erwähnt. Hierin zeigt sich ein idealisiertes Verständnis davon, wie Lieferketten in der Praxis funktionieren. Das ist allerdings nicht neu oder einzigartig für KI – diese Art von Arbeit wird im Allgemeinen selten sichtbar oder problematisiert.

Wir brauchen ein klares Verständnis der spezifischen Herausforderungen, mit denen Arbeiter*innen entlang der KI-Lieferkette konfrontiert sind, und eine explizite Untersuchung der Frage, inwieweit KI-Systeme von der Ausbeutung von Menschen abhängen. Darüber hinaus ist es wichtig, Arbeiterbewegungen zu unterstützen, die hier bereits für bessere Bedingungen kämpfen.

Ausbeuterische Dimensionen

Das Ausblenden der ausbeuterischen Dimensionen der KI-Lieferkette spiegelt wider, dass es generell an Informationen über informelle, prekäre oder missbräuchliche Arbeitsbedingungen mangelt, etwa in den Bereichen:

- Mineralienabbau für KI-Hardware, oft verrichtet von Arbeiter*innen unter gefährlichen, unregulierten Bedingungen,

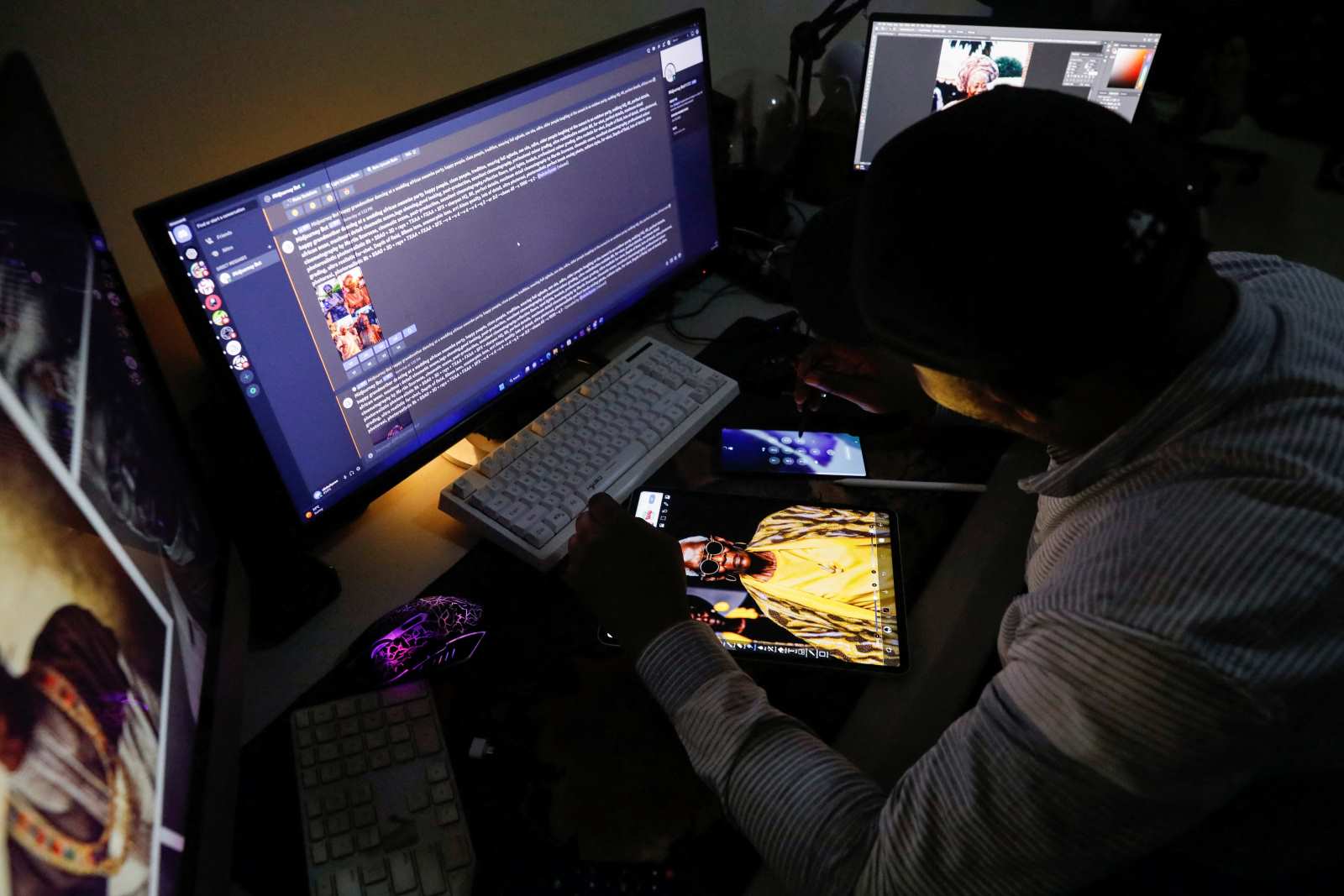

- Content-Moderation, ausgelagert an prekär beschäftigte Arbeiter*innen, die psychischen Belastungen mit wenig Unterstützung ausgesetzt sind,

- Datenerfassung, bei der private Informationen ohne angemessene Zustimmung oder Schutz gesammelt und monetarisiert werden, und

- Plattform-Wirtschaft, etwa im Fall von Fahrdienst-Plattformen wie Uber und Bolt, auf denen Fahrer*innen intransparenten Algorithmen ausgesetzt sind und keine regelmäßigen Einnahmen haben.

KI gilt oft als ein Mittel des Fortschritts. In zahlreichen Berichten werden die Vorteile angepriesen, ohne Auswirkungen auf Umwelt und Lebensgrundlagen zu betrachten. Auch ihre Rolle bei der Vertiefung von Ungleichheiten und der Aushöhlung sozialer Verträge wird nur selten hinterfragt. Dieser unkritische Optimismus verschleiert die tatsächlichen Kosten von KI-gesteuerten Systemen und lenkt die Aufmerksamkeit weg von der prekären Arbeit und den systemischen Ungerechtigkeiten, die sie aufrechterhalten.

Tatsache ist, dass KI-Lieferketten nicht den Interessen benachteiligter Arbeiter*innen dienen, sondern ebenfalls den Regeln des Marktes unterworfen sind – mit wenig Rücksicht auf sozialen Zusammenhalt, wirtschaftliche Gerechtigkeit oder ökologische Nachhaltigkeit. Die unaufhörliche Gier nach Profit – ohne Schutzmaßnahmen beim Einsatz neuer Technologien – hat nicht nur bestehende soziale Ungerechtigkeiten verschärft, sondern auch neue Formen der Ausbeutung erschaffen.

Die rasche Digitalisierung verändert Arbeit und Gesellschaft weltweit. Da Arbeiterbewegungen an Schwung verlieren, müssen wir uns fragen, wie Arbeiter*innen in sich entwickelnden KI-Lieferketten bessere Arbeitsbedingungen, faire Löhne und verlässliche Versicherungen sicherstellen können. Ohne systemische Veränderungen und stärkeren Schutz droht die Arbeitswelt in Zukunft noch prekärer zu werden, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent.

Mobilisierung und Gesetzgebung

Drei zentrale Ansätze können dazu beitragen, die Rechte der Arbeiter*innen in der KI-Lieferkette zu verteidigen: Mobilisierung, Durchsetzung bestehender Gesetze und neue Gesetzgebung.

Soziale Mobilisierung ist in Afrika nach wie vor ein kraftvolles Instrument. Wenn Arbeiter*innen gegen prekäre Arbeitsbedingungen vorgehen, benötigen sie allerdings Unterstützung von staatlichen Institutionen, die Arbeitsrechte über Unternehmensinteressen stellen.

Während KI selten direkt in afrikanischen Arbeitsgesetzen behandelt wird, erkennen bestehende Gesetzgebungen auf dem Kontinent bereits die Bedeutung von Arbeiterrechten an – beispielsweise in der Abidjan-Erklärung von 2019. Allerdings besteht ein Unterschied zwischen einer Erklärung und der tatsächlichen Rechenschaftspflicht von Unternehmen und Staaten. Afrikanische Länder müssen ihre Mechanismen zur Durchsetzung der bereits existierenden Arbeitsgesetze verbessern.

Zusätzlich müssen Regierungen klare Mandate festlegen, um:

- staatliche Kapazitäten aufzubauen, damit die Auswirkungen von KI auf ihre Bevölkerungen bewertet und verstanden,

- Datenrechte und den Schutz der Privatsphäre zu regeln – so wird sichergestellt, dass Daten von Bürger*innen geschützt sind und Unternehmen ihren Verpflichtungen nachkommen,

- Arbeitsgesetze an neue Arbeitsformen anzupassen, um Dienstleister*innen zu schützen, die für ihren Lebensunterhalt auf KI-gestützte Plattformen oder Tools angewiesen sind.

KI stellt für Afrika, wo viele bereits unter prekären Bedingungen arbeiten, eine neue Form der Ausbeutung dar. Mit fortschreitender Technologie ist es entscheidend, die Rechte und das Wohlergehen der Arbeiter*innen durch Mobilisierung, stärkere Arbeiterbewegungen und die Bildung von Gewerkschaften in den Vordergrund zu stellen. Bestehende Arbeitsgesetze müssen reformiert werden, um den Realitäten der KI-gesteuerten Arbeit gerecht zu werden, während neue Regulierungen erforderlich sind, um Arbeiter*innen in allen Sektoren zu schützen. Ohne solche Maßnahmen werden sich Unternehmen weiterhin beispielsweise durch Outsourcing auf dem Kontinent ihrer Verantwortung entziehen. KI wird dann bestehende Ungleichheiten weiterhin vertiefen, statt eine inklusive Entwicklung zu fördern.

Fabio Andrés Díaz Pabón is a research fellow on Sustainable Development and the African 2063 agenda, hosted by the African Centre of Excellence for Inequality Research (ACEIR) of the University of Cape Town.

fabioandres.diazpabon@uct.ac.za

Azza Mustafa Babikir Ahmed s a research fellow on Sustainable Development and the African 2063 agenda, hosted by the Institute for Humanities in Africa (HUMA) of the University of Cape Town.

azza.ahmed@uct.ac.za