Organisierte Kriminalität

Zug der Zerstörung

Im Regenwald des mexikanischen Bundesstaates Quintana Roo watet der Umweltschützer Elias Siebenborn durch eine Unterwasserhöhle und lässt seine Taschenlampe durch das Dunkel gleiten. Im Lichtkegel erscheinen bizarre Gebilde aus Tropfsteinen, die sich in kristallklarem Wasser spiegeln – und Stahlpfeiler, die mitten durch dieses seit zehntausenden von Jahren gewachsene Kunstwerk der Natur gerammt wurden. Die mit Beton ausgegossenen Pfeiler sollen die Strecke des „Tren Maya“ („Maya-Zug“) stabilisieren, die direkt über der kilometerlangen Tropfsteinhöhle verläuft.

Aus Rissen in den Pfeilern sickert Beton ins Wasser. Vor ein paar Monaten beobachtete Siebenborn, wie Maschinenöl das Gewässer verdickte und grün färbte – ein irreversibler Eingriff in das fragile Ökosystem. „Die Regierung hat einfach alles durchgeboxt, vieles davon war illegal“, sagt Siebenborn, der in der Küstenstadt Playa del Carmen lebt und die durch den Zug verursachten Schäden mit Smartphone, Drohne und GPS-Gerät dokumentiert. „Wie lange der Zug sicher ist, weiß keiner“, glaubt er.

Der neue Zug, an dem auch die Deutsche-Bahn-Tochterfirma DB Engineering & Consulting beteiligt war, verbindet mehrere Bundesstaaten im Südosten Mexikos, Strände, Orte im Regenwald und Maya-Stätten miteinander. Das in Windeseile und gegen jede wissenschaftliche Kritik durchgesetzte Prestigeprojekt des Ex-Präsidenten Andrés Manuel López Obrador sollte Arbeitsplätze und Tourist*innen bringen. Mehr als 10 Millionen Bäume mussten dem Zug weichen; viele Abschnitte wurden hastig gebaut und teils auch illegal, ohne angemessene Prüfungen wie umfangreiche gesetzlich vorgeschriebene Umweltstudien. Mehr als 120 unterirdische Tropfsteinhöhlen brachen ein oder wurden zugeschüttet.

Kürzlich traf Siebenborn auf Affen, die den vorbeifahrenden Zug anbrüllten. Sie bewegen sich über Baumwipfel hinweg, doch Übergänge für sie wurden nicht mitbedacht. Auch Tiere wie Tapire oder Jaguare müssen kilometerweit laufen, um Wasserstellen zu finden. Immer wieder irren Tiere auf der eingezäunten Bahntrasse umher oder werden auf die Straße abgedrängt und überfahren. Entlang der Zugstrecke fressen sich in rasantem Tempo weitere Hotels, Luxuswohnviertel und Industriekomplexe in den Regenwald – weitgehend unreguliert.

Natur und Bevölkerung zahlen für das Megaprojekt einen hohen Preis. Für andere dagegen sind Bau und Betrieb des Zuges sowie Kauf und Entwicklung von Grundstücken rund um die Bahntrasse eine Goldgrube. Zu ihnen zählen lokale und internationale Unternehmen, Politiker*innen und Mexikos Militär, das das Zugprojekt mittlerweile verwalten und weitere umstrittene Projekte wie Hotels im Regenwald errichten. Auch Mexikos kriminelle Organisationen profitieren. Wie bei vielen Megaprojekten in Lateinamerika verschränken sich politische, wirtschaftliche und kriminelle Interessen; Grenzen zwischen legalen und illegalen Aktivitäten verschwimmen.

Unzureichende Umweltprüfungen

Bei Playa del Carmen sollte die Zugstrecke ursprünglich erhöht verlaufen, entlang einer Straße. Doch nach Widerstand von Unternehmer*innen wie Hoteliers, die um den Wert ihrer Grundstücke fürchteten, wurde die Trasse tief in den empfindlichen Regenwald verlegt – überstürzt und ohne angemessene Studien möglicher Risiken und Umweltschäden.

Ex-Präsident López Obrador hatte Daniel Chávez Morán, einen prominenten lokalen Unternehmer, zum „Ehrenaufsichtsrat“ des Bauprojekts ernannt. Die beiden sind befreundet, Chávez Moráns Söhne unterhalten auch mit López Obradors Söhnen Geschäftsbeziehungen, wie der Anti-Korruptions-Thinktank Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad berichtet. Der Unternehmer schloss zwar Interessenkonflikte aus, da er weder in den Zug investieren noch für seine Beratertätigkeit Geld verlangen würde – doch er besitzt ein Luxushotel, das an der ursprünglichen Strecke liegt.

Dem mexikanischen Wasserexperten Guillermo D’Christy zufolge wurde der Umweltverträglichkeitsbericht für die neue Strecke drei Monate verspätet vorgelegt – „nur eine Kopie des alten Berichts“. Die rund 15.000 Beton- und Stahlpfähle, die zur Stabilisierung in den von Unterwasserhöhlen durchzogenen Untergrund gedrillt wurden und das zweitwichtigste Grundwasserreservoir Mexikos zerlöchern und verschmutzen, seien in der Analyse nicht einmal erwähnt worden.

Auch der Unternehmer Amílcar Olán erhielt Regierungsaufträge und war Hauptlieferant von Schotter. Er ist mit einem der Söhne des Ex-Präsidenten befreundet. Von der Plattform LatinUS veröffentlichte Audiodateien enthüllten, dass er minderwertiges Material für die Zugstrecke lieferte, ohne Qualitätsprüfung. Vor Kurzem entgleiste der Zug auf einem Abschnitt, der mit seinem Material ausgestattet worden war.

Einfluss von Drogenkartellen wächst

Die Gruppe „La Barredora“, die dem mexikanischen Drogenkartell „Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)“ zugeordnet wird, plante geleakten mexikanischen Geheimdienstberichten zufolge, wöchentlich 180.000 Liter gestohlenen Kraftstoff für die Bauarbeiten des Zuges zu liefern. Eine Schlüsselfigur von „La Barredora“: der im September dieses Jahres festgenommene Ex-Sekretär für öffentliche Sicherheit des Bundesstaates Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. Dessen Neffe beaufsichtigte Arbeiten an zwei Abschnitten des Zuges. Bermúdez Requena soll schon während seiner Amtszeit als Polizeichef kriminelle Operationen unterstützt und koordiniert haben, in Mord, Verschleppungen und Korruption verwickelt gewesen sein.

Während des Zugbaus weiteten Mexikos große Kartelle und deren Ableger ihren Einfluss auf Orte entlang der Zugstrecke aus. Sie profitierten vom Drogenverkauf an Arbeiter*innen und hoffen auf neue Einnahmequellen durch Massentourismus – auch mit Geldwäsche über Investments in Hotel- und Wohnanlagen, Restaurants oder Clubs sowie Schutzgelderpressung.

In den vergangenen Jahren haben Mexikos Kartelle viel in den boomenden Tourismussektor investiert. Mehr als 1800 Tourismusunternehmen wie Hotels, Restaurants oder Immobilienfirmen, die mit Organisationen wie dem Sinaloa-Kartell oder dem CJNG verbunden waren, wurden zwischen 2013 und 2023 von der US-Kontrollbehörde des Finanzministeriums, dem Office of Foreign Assets Control (OFAC), sanktioniert. Kriminelle Netzwerke umfassen oft Politiker*innen, Unternehmer*innen und Vertreter*innen der Zivilgesellschaft.

Dutzende Politiker*innen stehen derzeit wegen Verbindungen zur organisierten Kriminalität im Fokus des US-Justizministeriums. Dem Online-Portal „Pie de Nota“ zufolge befinden sich auf einer Liste mit Personen, auf deren Auslieferung die US-Regierung drängt, unter anderem drei Ex-Gouverneur*innen, fünf Senator*innen und vier Abgeordnete. Mindestens 50 Politiker*innen und Regierungsbeamt*innen wurde Reuters zufolge ihr US-Visum entzogen.

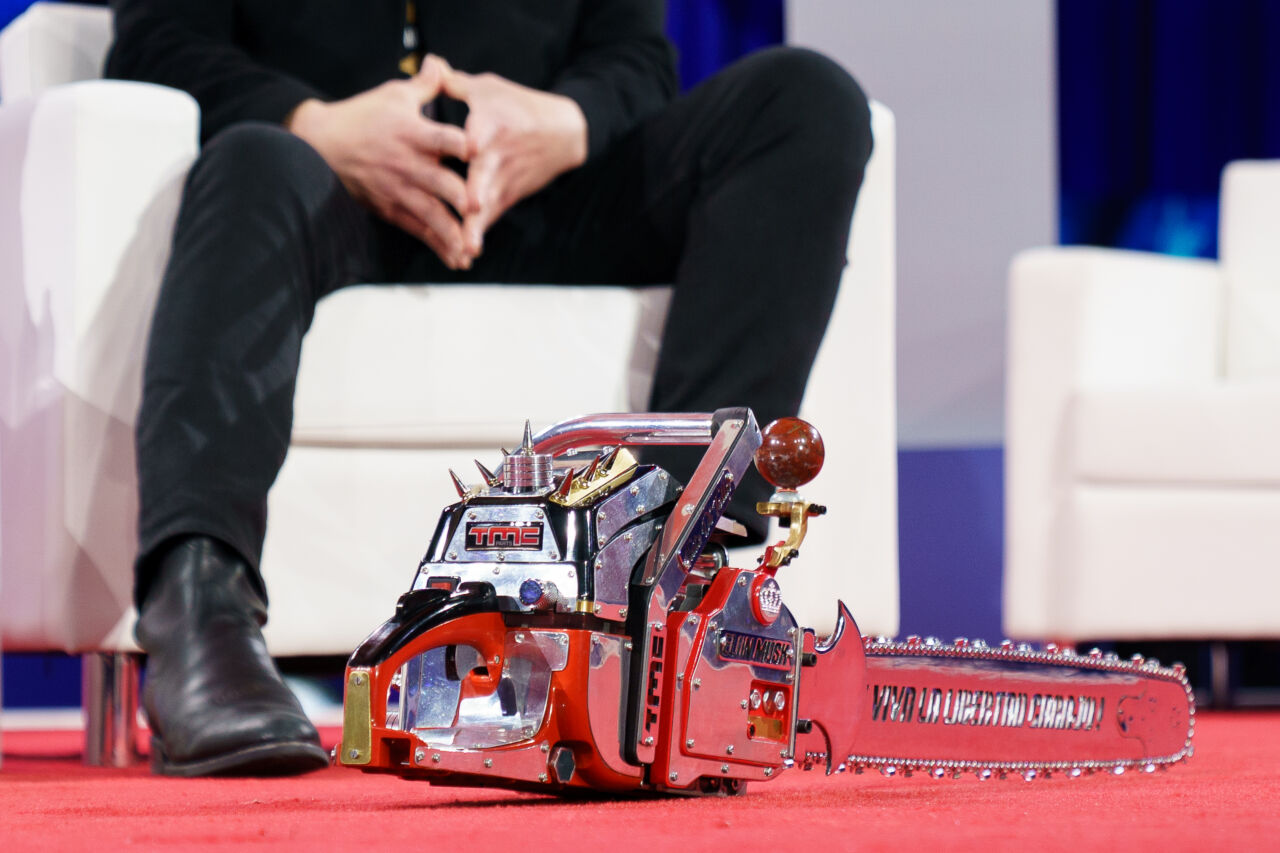

Festnahmen als Inszenierung

Der Kampf gegen organisierte Kriminalität ist in vielen Ländern Lateinamerikas oft eine Show, die sich vor allem gegen schwer bewaffnete, tätowierte Gangmitglieder oder Führungspersonal von Kartellen richtet. Nach Razzien präsentieren Polizei und Militär Drogen und Waffen, Drogenpakete gehen vor TV-Kameras in Flammen auf – doch hinter den Kulissen laufen häufig Deals mit Gangs und Kartellen. 2024 wurde der mexikanische Ex-Sicherheitsminister und Anti-Drogen-Zar Genaro García Luna von einem US-Gericht zu mehr als 38 Jahren Haft verurteilt – er hatte Bestechungsgelder in Millionenhöhe vom Sinaloa-Kartell kassiert.

Auch der honduranische Ex-Präsident Juan Orlando Hernández galt lange als vorbildlicher Kämpfer gegen das organisierte Verbrechen und enger Verbündeter der USA – 2024 wurde er wegen organisierter Kriminalität verurteilt. Nayib Bukele, der Präsident von El Salvador, lässt in seinem Megagefängnis CECOT für Polit-PR-Videos tätowierte Gangmitglieder in Shorts vor Kameras aufmarschieren – seinen Aufstieg zur Macht erreichte er auch mit Deals mit den Gangs, die die Mordrate senkten.

„Die Infiltration der Politik durch organisierte Kriminalität verläuft normalerweise von unten nach oben, von der lokalen Ebene bis hoch hinauf in die Bundesebene“, beobachtet der Sicherheitsexperte Edgardo Buscaglia. In Mexiko fördern kriminelle Organisationen wie Kartelle, aber auch reiche Unternehmer*innen solche Kandidat*innen, von denen sie sich politische Gefallen erhoffen, etwa mit Wahlkampfspenden. Bei lokalen oder regionalen Wahlen stellen kriminelle Organisationen in Mexiko auch eigene „Narco-Kandidat*innen“ auf und räumen die Konkurrenz aus dem Weg, indem sie sie zum Rückzug drängen oder ermorden.

Im Wahljahr 2024 gab es in Mexiko mehr als 750 Angriffe auf Politiker*innen, 36 Kandidat*innen wurden ermordet. Bürgermeisteranwärterin Yesenia Lara Gutiérrez wurde im Bundesstaat Veracruz bei einer Wahlkampfveranstaltung erschossen, live gestreamt auf Facebook. Der kolumbianische Drogenboss Pablo Escobar popularisierte den Begriff „Plata o plomo“ („Geld oder Blei“) für diese Strategie, Politiker*innen durch Geld oder Gewalt zu kontrollieren. Escobar schaffte es 1982 sogar als Abgeordneter in den Kongress.

Organisierte Kriminalität bekämpfen

„Organisierte Kriminalität, das sind nicht nur schießwütige Pistoleros, die Menschen ermorden lassen“, sagt Buscaglia. „Ein sogenanntes Kartell ist nur eine Form der organisierten Kriminalität – aber die schädlichste und häufigste Form, die Staaten zerfrisst, die Demokratie zerstört, ist die Gefangennahme der Politik durch reiche Unternehmer*innen, die etwa Wahlkämpfe illegal finanzieren, sich politische Gefallen sichern und dann an öffentlichen Ausschreibungen bereichern.“

Um organisierte Kriminalität tatsächlich als Phänomen zu greifen und zu bekämpfen, müsste sie Buscaglia zufolge so verstanden werden wie nach dem 1970 erlassenen US-Bundesgesetz Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO Act) – „also als eine Gruppe von Personen, die sich organisieren und regelmäßig Verbrechen begehen, ohne die Notwendigkeit, dass sie eine Waffe tragen oder in den Drogenhandel involviert sind.“ In Argentinien stünden etwa die angesehensten Geschäftsleute des Landes vor Gericht, so Buscaglia, nach Schmiergeldzahlungen an Ex-Präsidentin Kirchner. Auch der Korruptionsskandal um die brasilianische Bau- und Ingenieurfirma Odebrecht, die Projekte wie Flughäfen, Häfen oder Straßen verantwortete, enthüllte millionenschwere Zahlungen an Politiker*innen bis hin zu Staatschefs. Odebrecht unterhielt eine Abteilung, die sich nur um die Abwicklung und Verschleierung von Korruption kümmerte.

„Institutionelle Antikörper“ könnten helfen, kriminelle Machenschaften proaktiv aufzudecken, sagt Buscaglia. „Die illegale Wahlkampffinanzierung, Infiltrationen bei Megaprojekten und Interessenkonflikte bekämpft man idealerweise mit laufenden Audits, etwa zur Herkunft von Geldern – nicht erst im Nachhinein in Form von Ermittlungen“, meint er. „In Mexiko wird man aber kaum rechtskräftige Beweise für illegale Absprachen finden, weil es keine Kontrollmechanismen gibt, kaum Ermittlungen stattfinden und Korruption auf dem höchsten Level gar nicht erst vor Gericht kommt.“

Explodierte Kosten, offene Rechnungen

Dem Thinktank México Evalúa zufolge sind die anvisierten Kosten für den Maya-Zug um 176 % explodiert – mit Mehrkosten von umgerechnet rund 17 Milliarden Dollar. Rentabel sei der Zug auch nicht, 2024 habe er nur zehn Prozent der Betriebskosten wieder eingespielt. Dort, wo früher dichter Regenwald stand, ragen nun moderne, fast leere Bahnhöfe auf, mit viel Betonfläche und Beeten mit Minipflänzchen in Reih und Glied. Manche wirken wie Geisterstädte, mit mehr Soldaten als Passagieren.

Erst vor einigen Monaten hat die neue Regierung unter Präsidentin Claudia Sheinbaum die Umweltschäden, die der Zug verursacht hat, anerkannt. Sie will analysieren, welche Schäden in Regenwald, Höhlen und Wasser hinterlassen wurden und wie sie eingedämmt werden können. Wer die Rechnung zahlen soll, ist unklar. Dennoch plant Sheinbaum bereits, den Maya-Zug nach Guatemala und Belize zu verlängern.

Sonja Peteranderl ist Journalistin und Gründerin von BuzzingCities Lab, einem Thinktank, der sich mit digitaler Innovation, Sicherheit und organisierter Kriminalität beschäftigt.

euz.editor@dandc.eu

Diese Recherche wurde gefördert und unterstützt von Netzwerk Recherche und der gemeinnützigen Umwelt-Förderorganisation Olin gGmbH.