Sklaverei

Der vergessene arabische Sklavenhandel

Seit dem siebten Jahrhundert und damit 13 Jahrhunderte lang wurden zwischen zehn und 18 Millionen Afrikaner*innen durch die Sahara und den Indischen Ozean in die arabische Welt verschleppt – vor allem auf die arabische Halbinsel, nach Nordafrika und in andere Teile des Nahen Ostens. Dieser Handel hat bis heute geopolitische Folgen.

Während der transatlantische Handel vor allem auf Afrikas Westküste abzielte, spielte sich der arabische Sklavenhandel schon früher an der Ostküste und auf den Transsahararouten ab. Die europäischen Kolonialmächte kannten die arabischen Handelsnetze und integrierten sie in ihre kolonialen Pläne. Die kolonialen Grenzen und politischen Einheiten in Afrika wurden von den bestehenden Handelsrouten und der durch den Sklavenhandel geprägten regionalen Machtdynamik beeinflusst.

Millionen von Afrikaner*innen wurden vertrieben, in mehreren Regionen ging dadurch die Bevölkerung massiv zurück. Unter fürchterlichen Bedingungen wurden Menschen aus Ost- und Zentralafrika über den Indischen Ozean gebracht.

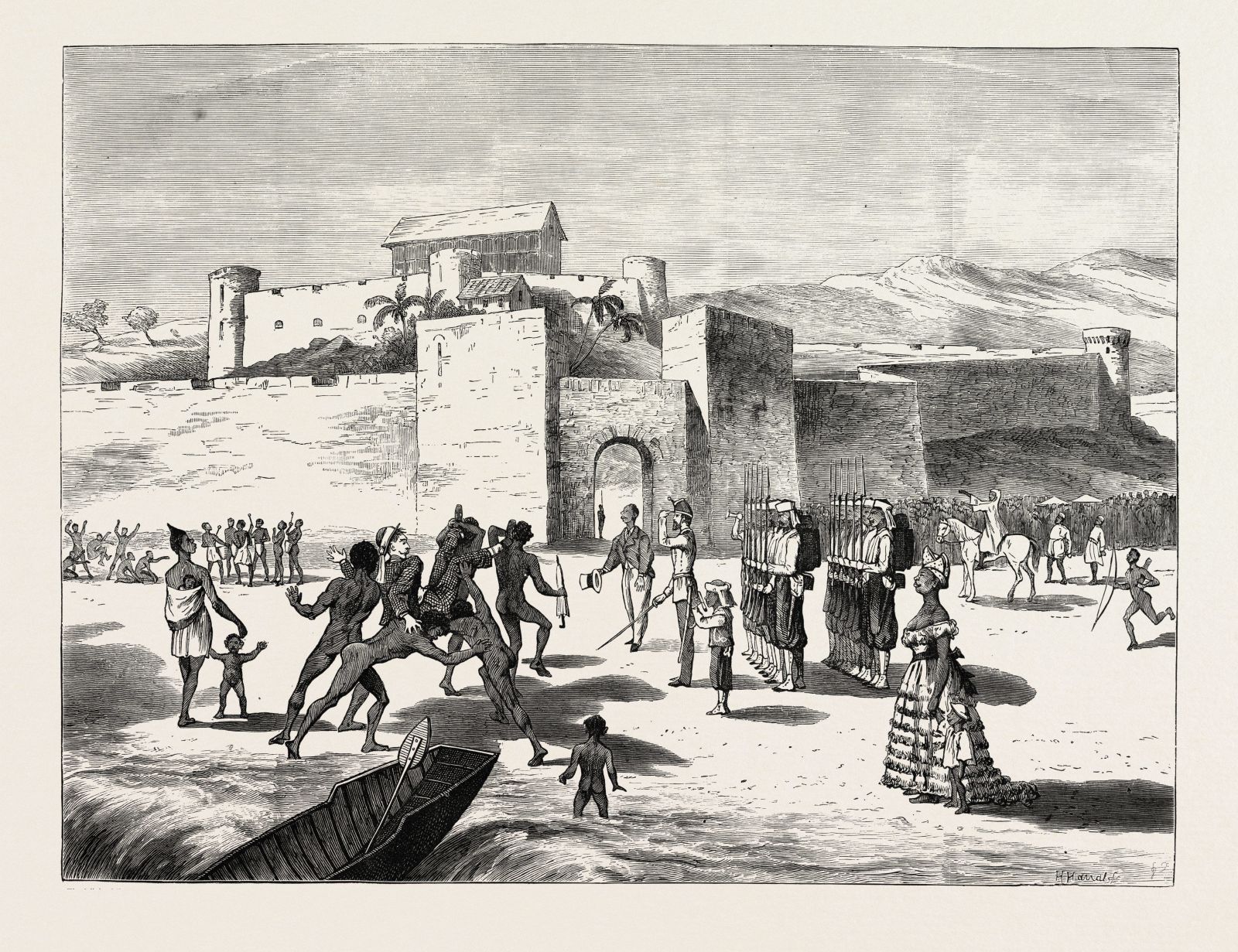

Für viele Sklav*innen begann die Reise in Sansibar. Das Archipel vor der Küste des heutigen Tansanias wurde zum Knotenpunkt im Sklavenhandelsnetz, das Ostafrika mit dem Nahen Osten und dem Persischen Golf verband.

Die Inseln befanden sich vom Ende des 17. Jahrhunderts an bis zu ihrer Unabhängigkeit 1963 unter der Herrschaft der omanischen Sultansfamilie. Sansibar war nicht nur Zentrum für Sklavenhandel, sondern auch für Güter wie Nelken und Elfenbein, die in die arabische Welt gebracht wurden.

Eine alternative Route für Sklav*innen aus verschiedenen Regionen führte durch die Sahara. Die Reise konnte Monate dauern. Auch hier waren die Bedingungen brutal: extreme Hitze, Wassermangel und Unterernährung forderten ihren Tribut. Schätzungsweise die Hälfte aller Sklav*innen starben, ehe sie ihr Ziel erreichten.

Transatlantisch wurden vor allem starke Männer gehandelt, die auf Farmen arbeiten sollten. Arabische Händler nahmen vor allem Frauen und Mädchen für das Konkubinat und zur sexuellen Ausbeutung in Harems gefangen. Weibliche Sklaven waren gefragt, so dass die Händler viel Geld verlangen konnten. Auf drei gefangene Frauen kam ein Mann.

Ein besonders brutaler Aspekt des arabischen Sklavenhandels war, dass männliche Sklaven kastriert und zeugungsunfähig gemacht wurden, insbesondere jene, die als Palastwächter oder Soldaten dienten. Kastrierte Männer galten als zuverlässiger und weniger anfällig für Rivalitäten.

Wirtschaftliche und soziale Folgen

Wirtschaftlich hatte der arabische Sklavenhandel enorme Folgen, die in den betroffenen Regionen bis heute nachwirken. Sansibar etwa profitierte zunächst von der Sklaverei. Langfristig machte der Handel den Archipel jedoch wirtschaftlich abhängig von Sklavenarbeit und den dazugehörigen Industrien, etwa den Nelkenplantagen. Auch nach Abschaffung des Sklavenhandels blieb Sansibar partiell von der Plantagenwirtschaft abhängig, was eine breitere wirtschaftliche Entwicklung behinderte.

Dadurch, dass ein Großteil der Arbeitskraft fehlte, wurden in anderen ostafrikanischen Regionen landwirtschaftliche Produktion und Handel beeinträchtigt. In Westafrika war das durch den transatlantischen Sklavenhandel noch gravierender.

Der Sklavenhandel beeinträchtigte auch soziale Strukturen und die Kultur in den jeweiligen Regionen enorm. Weil viele Menschen gefangen genommen und versklavt wurden, zerbrachen traditionelle Familienstrukturen. In Ostafrika zerschlug die Verschleppung junger Männer und Frauen Familienbande und sozialen Zusammenhalt. In Westafrika erzeugte die ständige Bedrohung durch Beutezüge zur Beschaffung weiterer Sklav*innen Angst und Instabilität, was die Gesellschaften aushöhlte.

Durch den Zustrom versklavter Afrikaner*innen in die arabische Welt mischten sich die Kulturen, aber afrikanische kulturelle Praktiken wurden marginalisiert. Afrikanische Sklav*innen mussten oft ihre kulturelle Identität aufgeben, und ihre Nachkommen wurden in neue kulturelle Kontexte assimiliert.

Langfristige geopolitische Folgen

„Die wirtschaftlichen und politischen Vorteile, die arabische Händler erlangten, wirkten sich auf koloniale Grenzen und regionale Machtstrukturen aus“, sagt Oscar Otieno vom Fachbereich für Geschichte und Archäologie der Universität Nairobi (UoN). „Die historischen Handelsmuster prägen die Geopolitik bis heute.“

„Historische Missstände und Stereotypen, die auf jahrhundertelanger Ausbeutung beruhen, tragen zu aktuellen diplomatischen und sozialen Spannungen bei, besonders zwischen nordafrikanischen Ländern und jenen südlich der Sahara“, sagt Salah Trabelsi, Dozent und Wissenschaftler an der Forschungs- und Studiengruppe für den Mittelmeerraum und den Nahen Osten der Université Lumière Lyon 2.

Ein Beispiel dafür sind die Migrationsströme aus Subsahara-Afrika in die nordafrikanischen Länder und die Bedingungen, unter denen die Migrant*innen dann dort leben müssen. Diese sind durch Diskriminierung und Missbrauch gekennzeichnet, was als Erbe der historischen Ausbeutung betrachtet werden kann.

Historische, während des arabischen Sklavenhandels entstandene Handelsrouten beeinflussen auch Wirtschaftsbeziehungen zwischen der arabischen Halbinsel und Afrika noch heute. Das große wirtschaftliche Interesse von Ländern wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten an Afrika wurzelt in dieser Historie.

Wiedergutmachung

Fachleute bezeichnen den Sklavenhandel als „verschleierten Völkermord“. Dieser Begriff spiegelt die grausamen Erniedrigungen und Bedingungen wider, denen Sklav*innen ausgesetzt waren, von ihrer anfänglichen Gefangennahme und dem Verkauf auf den Märkten bis hin zu der zermürbenden Arbeit, die sie im Ausland verrichten mussten, und den qualvollen Reisen dazwischen.

Obwohl formale Reparationen für den arabischen im Vergleich zu denen für den transatlantischen Sklavenhandel weniger im Vordergrund stehen, gibt es laufende Diskussionen über die Anerkennung dieser historischen Ungerechtigkeiten und die Unterstützung der betroffenen Gemeinschaften. Dabei geht es vor allem um die Beseitigung der aus der historischen Ausbeutung resultierenden sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten.

Dies ist etwa angesichts der Diskriminierung und des Missbrauchs wichtig, die Afrikaner*innen heute in Nordafrika und als billige Arbeitskräfte im Nahen Osten erleben – als Haushaltshilfen bei reichen Familien aus den Emiraten oder auf Baustellen in Katar.

Nach Ansicht von Otieno von der UoN erfordert die Lösung dieser Probleme die Anerkennung des historischen Kontextes und die Verpflichtung, die Folgen der Ausbeutung zu beseitigen. „Es ist notwendig, die historischen Narrative der betroffenen Gemeinschaften zu bewahren und weiterzugeben und zugleich Plattformen für stetigen Dialog und gegenseitigen Respekt zwischen den Nachkommen der Betroffenen zu schaffen,“ sagt er.

Moderne Sklaverei

In Mauretanien etwa wurde Sklaverei erst im 21. Jahrhundert offiziell abgeschafft. Und noch heute gibt es Berichte über Sklaverei. Der Kampf gegen moderne Formen der Ausbeutung, wie Menschenhandel und Zwangsarbeit, ist eine andauernde Herausforderung. Organisationen wie die Internationale Organisation für Migration (IOM), die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) und Anti-Slavery International unterstützen Opfer von Menschenhandel und arbeiten mit Regierungen zusammen, um politische Maßnahmen zu verbessern.

Patricia Umwe von der School of Development and Strategic Studies an der Maseno University Kenya betont: „Eine Auseinandersetzung mit dem Erbe des arabischen Sklavenhandels bedeutet nicht nur, das historische Unrecht anzuerkennen, sondern auch, moderne Formen der Ausbeutung und Diskriminierung zu bekämpfen. Die Lehren aus der Geschichte müssen in die heutigen Bemühungen um die Menschenrechte einfließen, damit vergangenes Unrecht nicht zu künftigem Leid führt.“

Bob Koigi ist Entwicklungsjournalist.

bobkoigi@gmail.com