Entwicklungspolitik

Nicht zu viel versprechen

Das Jahr 2025 markiert eine existenzielle Krise der globalen Entwicklungszusammenarbeit. Die USA, der weltweit größte Geber öffentlicher Entwicklungsleistungen (Official Development Assistance – ODA), haben ihre Entwicklungsagentur USAID de facto abgeschafft und werden ihre Mittel voraussichtlich um rund die Hälfte reduzieren.

Auch andere große Geberländer wie Großbritannien, Frankreich, die Niederlande und Deutschland haben starke Kürzungen verkündet. Gleichzeitig hat die öffentliche Unterstützung für Entwicklungsausgaben in diesen Ländern in den letzten zwei Jahren stetig abgenommen. Selten zuvor stand die globale Entwicklungszusammenarbeit von so vielen Seiten unter derartigem Druck.

Als Reaktion auf diese existenzbedrohende Entwicklung sehen sich Politiker*innen in den Geberländern zunehmend gezwungen, die Entwicklungszusammenarbeit zu verteidigen – oft mit Maximalversprechen zum Gestaltungspotenzial dieses Politikfelds.

Eine derzeit beliebte Strategie ist es, die Kooperation mit anderen Ländern als aktive Interessenpolitik darzustellen. Entwicklungsgelder sollen wirtschaftliche und politische Interessen im Ausland durchsetzen und nebenbei noch den geopolitischen Wettbewerb gegen China und Russland gewinnen. Dieses Narrativ führt zu einer uneinlösbaren Spirale der Versprechungen, die den bereits unverhältnismäßigen Erfolgsdruck auf konkrete Entwicklungsprojekte noch weiter erhöht. Zudem zeigt die Forschungsliteratur, dass eine auf Geberinteressen fokussierte Entwicklungszusammenarbeit weniger wirksam ist, um die Lebensbedingungen der lokalen Bevölkerung zu verbessern.

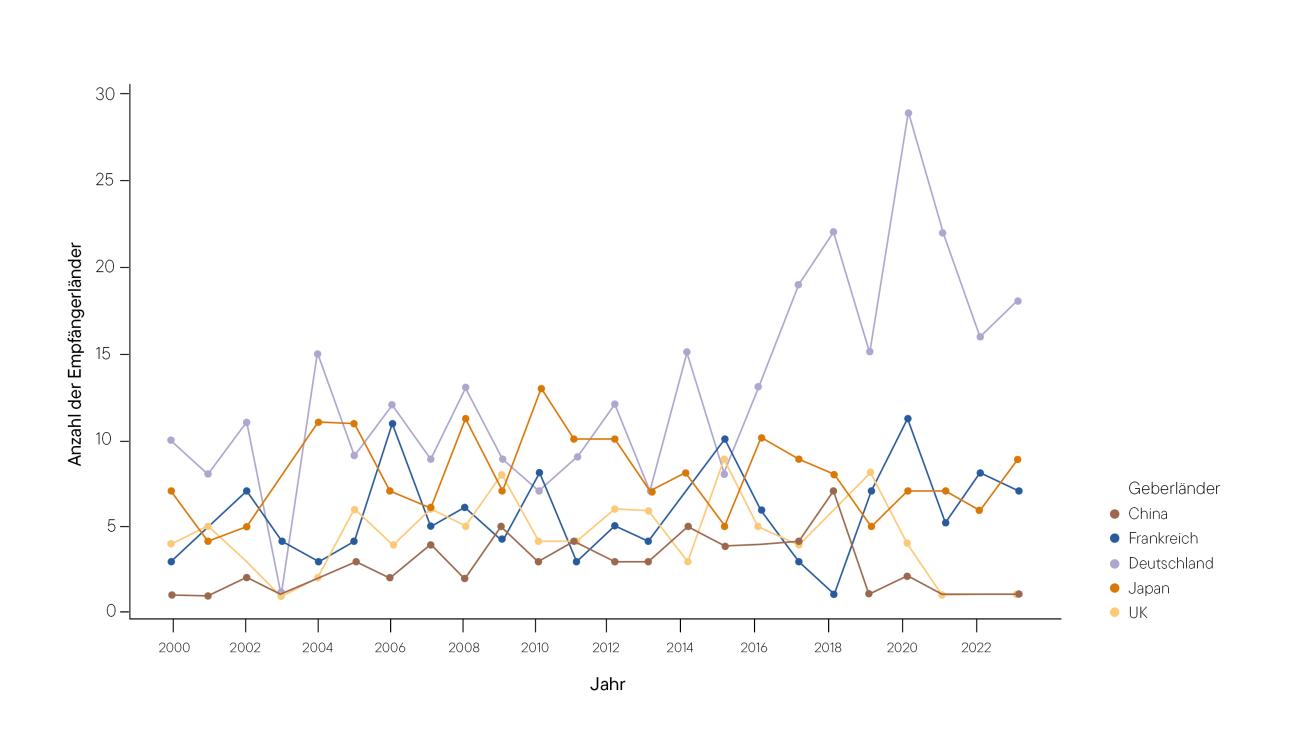

Durch die drastischen Kürzungen des amerikanischen Entwicklungsbudgets sind bereits jetzt mehrere Millionen Menschen negativ betroffen, insbesondere im Hinblick auf die Gesundheitsversorgung. Ein Bericht des „Lancet“ schätzt, dass die geplanten Kürzungen bis 2030 zu etwa 14 Millionen zusätzlichen Todesfällen führen könnten, darunter rund 4,5 Millionen Kinder unter fünf Jahren. Entsprechend waren die USA in den letzten knapp 20 Jahren in etwa 50 Ländern der mit Abstand größte bilaterale Geber. Unsere grafische Übersicht zeigt die zweitgrößten Geber in diesen Ländern.

Europa in der Verantwortung

Demnach wird deutlich, dass China die durch den Rückzug der USA entstandene Lücke nicht füllen wird. Für die weitverbreitete „Vakuumtheorie“, nach der China in vielen Empfängerländern der USA bereitstünde, um entstandene „Freiräume“ zu nutzen, finden wir keine Belege. Stattdessen steht Europa zunehmend in der Verantwortung. So ist Deutschland beispielsweise seit längerer Zeit in knapp 20 dieser Länder der zweitwichtigste Geber nach den USA. Aus dieser Stellung ergibt sich zwangsläufig die Verantwortung, die durch den Rückzug der USA entstandene Versorgungslücke zu füllen.

Jenseits der akuten „Lückenfüller-Rolle“ ergibt sich für europäische Geber die Chance zu einer strategischen Neuausrichtung in zwei Schritten. Zunächst sollten Geber die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen vor Ort wieder zum Hauptziel erklären. Der stärkere Fokus auf die Eigeninteressen der Geberländer führt dazu, dass einzelne Entwicklungsprojekte durch eine Vielzahl an Nebenzielen überfrachtet werden. Selbst kleine Entwicklungsprojekte sollen häufig nebenbei die Wirtschaftsinteressen im eigenen Land fördern, geopolitischen Einfluss ausüben, Migration adressieren und den Klimawandel bekämpfen. In der Folge ist es oft nur schwer nachvollziehbar, ob diese Form der Mittelallokation konkrete Wirkungen erzielt.

Instrumente wie Diplomatie, Sicherheits- oder Handelspolitik eignen sich besser, um nationale Interessen auf globaler Ebene unmittelbar zu vertreten. Laut der sogenannten „Tinbergen-Regel“ (benannt nach dem Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften Jan Tinbergen) führt eine fokussierte Politik zu einer effizienten Ressourcenallokation. Die Regel besagt, dass politische Ziele am besten erreicht werden können, wenn die Anzahl der verfolgten Ziele die Anzahl der verfügbaren Instrumente nicht übersteigt. Auf die Entwicklungszusammenarbeit angewandt bedeutet dies, dass die Verbesserung von Lebensbedingungen das Hauptziel bleiben sollte.

Andere Nebenziele, wie die Förderung der eigenen Wirtschaft etwa, lassen sich durch Instrumente wie Investitionsförderungen, Exportversicherungen oder Handelsabkommen zielgerichteter erreichen als durch eine Instrumentalisierung der Entwicklungszusammenarbeit für Handelsinteressen.

Als zweiten Schritt einer Neuausrichtung schlagen wir eine stärkere thematische Fokussierung innerhalb der Projektportfolios bilateraler Geber vor. Geber können weiterhin über multilaterale Organisationen eine Vielzahl von Zwecken fördern, sollten ihre bilaterale Zusammenarbeit jedoch auf eine begrenzte Anzahl von drei bis fünf Zielen beschränken. Diese thematische Fokussierung hilft dabei, knappe Mittel zu bündeln, um das Leben der Menschen vor Ort in konkreten Bereichen nachweisbar zu verbessern. Ein weiterer Vorteil dieser Fokussierung ist eine bessere Koordination mit lokalen Partnern sowie anderen Gebern. Geberorganisationen können fundierte Fachexpertise aufbauen und Projektvorschläge evidenzbasiert auswählen. Gegenüber der Öffentlichkeit können sie ein stärkeres fachliches Profil entwickeln, um Politisierung und öffentliche Kritik zu entkräften.

Insgesamt argumentieren wir, dass eine Entwicklungszusammenarbeit, die sich auf Maximalversprechen im Sinne einer wirtschaftlichen und geopolitischen Interessenpolitik stützt, nicht erfolgversprechend ist. Stattdessen sollten Geberländer ihre Entwicklungszusammenarbeit thematisch fokussieren, um konkrete Wirkungen für die Menschen vor Ort zu erreichen.

Heiner Janus ist Projektleiter und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung „Inter- und transnationale Zusammenarbeit“ beim German Institute of Development and Sustainability (IDOS).

heiner.janus@idos-research.de

Tim Röthel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung „Inter- und transnationale Zusammenarbeit“ beim German Institute of Development and Sustainability (IDOS).

tim.roethel@idos-research.de