Klima- und Umweltschutz

Vielfalt des Lebens gemeinsam schützen

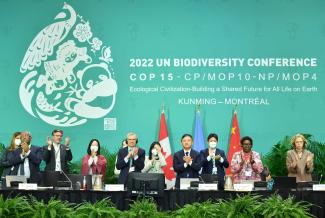

Seit dem Erdgipfel von Rio de Janeiro 1992 gibt es globale Abkommen, um die großen ökologischen Krisen zu bremsen. Dennoch bleibt der Fortschritt langsam. Ende des vorigen Jahres fanden die Weltklimakonferenz in Scharm el-Scheich und die Weltnaturkonferenz in Montreal statt. Wie der Klimagipfel stand auch der Naturgipfel kurz vor dem Scheitern.

In Scharm el-Scheich einigten sich die Delegierten am Ende darauf, einen Fonds einzurichten, um arme Länder für Klimaschäden zu entschädigen, aber für Klimaschutz wurde nicht genug erreicht. Montreal wird in Erinnerung bleiben wegen des ambitionierten Ziels, bis 2030 weltweit 30 Prozent der Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen. Bisher sind nur etwa 16 Prozent des Landes und acht Prozent der Meere geschützt. Es muss also noch viel geschehen – und das birgt Konfliktpotenzial.

In vielen Gebieten, die geschützt werden sollten, leben indigene Völker oder lokal verwurzelte Gemeinschaften. Ihre Interessen dürfen nicht gegen den Naturschutz ausgespielt werden. In Uganda wurde beispielsweise das Volk der Batwa aus seinem Lebensraum im Regenwald vertrieben, um dort lebende Berggorillas zu schützen.

Es ist deshalb gut, dass in der Abschlusserklärung von Montreal mehrfach steht, dass die Rechte indigener Völker gewahrt und lokale Gemeinschaften am Naturschutz mitwirken sollen. Wo sie als Hüterinnen und Hüter der Natur anerkannt und unterstützt werden, sind sowohl die Natur als auch die darin lebenden Menschen geschützt – eine Win-win-Situation.

Globaler Naturschutz erfordert zudem das aktive Mitwirken von Schwellen- und Entwicklungsländern. Sie beherbergen viele besonders schützenswerte Gebiete wie den Amazonas in Brasilien oder die Regenwälder im Kongobecken und in Indonesien. Das Wohl der Menschheit hängt davon ab, dass sie auf dem Weg zu mehr Wohlstand ihre Ökosysteme nicht so zerstören, wie es etablierte Industrieländer getan haben. Letztere müssen aus Eigeninteresse an einer stabilen globalen Umwelt die Partnerländer dabei nach Kräften unterstützen.

Zugleich müssen Nationen mit schlechter Klimabilanz ihren Lebensstil so schnell wie möglich CO2-neutral gestalten, um die Erderwärmung einzudämmen. Sie bringt nicht nur großes Leid über Gesellschaften, die selbst historisch eher wenig Klimagase ausgestoßen haben, sondern dezimiert auch maßgeblich die Vielfalt an Arten und Ökosystemen.

Sowohl die Biodiversitäts- als auch die Klimakrise zeigen also deutlich: Um das Leben auf der Erde zu schützen, sind alle aufeinander angewiesen. Allerdings fehlt es an globaler Solidarität. Insbesondere leben reiche Länder weiterhin deutlich über ihren Verhältnissen und halten noch immer Finanzierungsversprechen zum Klimaschutz nicht ein.

Globale Krisen lassen sich nur multilateral lösen. Verantwortungslose Alleingänge einzelner Staaten, wie Russlands Angriff auf die Ukraine, sind nicht akzeptabel. Aber auch innenpolitische Versäumnisse können global verheerende Folgen haben. Unter dem abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro nahm die Abholzung des Regenwalds in Brasilien so zu, dass dieser inzwischen mehr CO2 ausstößt, als er bindet. Als Bolsonaros Anhänger am 8. Januar rebellierten, griffen sie also unmittelbar das internationale Gemeinwohl an.

Die Erklärungen von Montreal und Scharm el-Scheich eröffnen die Chance, jetzt vieles besser zu machen. Es beginnt bei den reichen Staaten, sie müssen ihre Versprechen halten. Für den Naturschutz bedeutet das, die in Montreal neu zugesagten 20 Milliarden Dollar pro Jahr zuverlässig ärmeren Ländern zukommen zu lassen – und zwar über bereits bestehende entwicklungs- und klimapolitische Versprechen hinaus.

Das 2030-Ziel muss erreicht werden. Wir müssen langfristig möglichst viel von dem retten, was von unseren schwindenden Lebensgrundlagen noch übrig ist.

Jörg Döbereiner ist Redakteur bei E+Z Entwicklung und Zusammenarbeit / D+C Development and Cooperation.

euz.editor@dandc.eu