Wirtschaftspolitik

An den Armen vorbei

2014 startete Regierungschef Narendra Modi eine große Initiative zur Stärkung des produzierenden Gewerbes im Land. Er lud Unternehmen und andere Länder dazu ein, in Produktionsbetriebe in Indien zu investieren. „Make in India“ stieß weltweit auf viel Lob, obwohl es sich um eine modifizierte Version der National Manufacturing Policy handelt, einer Richtlinie von Modis Vorgänger Manmohan Singh aus dem Jahr 2011.

Singh versprach damit 100 Millionen neue Jobs im produzierenden Gewerbe bis 2021. Außerdem wollte er dessen Anteil am indischen Bruttonationalprodukt (BNP) von 16 auf 25 Prozent steigern. Innovationen und die Schaffung von Arbeitsplätzen standen im Mittelpunkt der Initiative. Modi verspricht nun das Gleiche und erlaubt eine hundertprozentige FDI-Eigentümerschaft in rund einem Dutzend Branchen. In drei Branchen sind die zulässigen FDI-Anteile geringer: 74 Prozent in der Raumfahrtindustrie, 49 Prozent im Rüstungsbereich und 26 Prozent bei neuen Medien.

Die Regierung will die Infrastruktur schaffen, die Produktionsunternehmen benötigen, Arbeiter ausbilden und sogar freiwillig geistige Eigentumsrechte anerkennen, etwa bei Arzneimitteln, obwohl sie laut WTO nicht dazu verpflichtet ist. Sie baut darauf, dass sowohl einheimische als auch multinationale Unternehmen in Fertigungskapazitäten in Indien investieren, um die Exportmärkte zu bedienen.

„Make in India“ hat mithilfe einer großen internationalen PR-Kampagne einige FDI-Zusagen erzielt. An einer „Make in India-Woche“ im Februar in der Wirtschaftsmetropole Mumbai nahmen Regierungs- und Wirtschaftsvertreter aus rund 70 Ländern teil.

Die tatsächlichen Kapitalzuflüsse zeichnen jedoch ein anderes Bild: Zwischen April 2015 und November 2016 betrug das zusätzliche ausländische Beteiligungskapital 24,8 Milliarden Dollar. Mehr als 60 Prozent davon kamen aus nur zwei Ländern: Singapur und Mauritius. Und die Regierung räumt selbst ein, dass diese Zuflüsse unter Umständen nicht durchweg tatsächliche Investitionen sind, sondern möglicherweise Umschichtungen, um in den Genuss von Steuervorteilen zu kommen. Beide Länder haben mit Indien ein Doppelbesteuerungsabkommen. Nichtsdestotrotz konnte Indien mithilfe der Kapitalzuflüsse sein Leistungsbilanzdefizit verringern und sein Kreditrating verbessern.

Ob der Arbeitsmarkt wie versprochen profitiert, ist jedoch fraglich. Experten stellen den zusätzlichen Bedarf an Arbeitskräften in der Fertigung in Frage. Für ein Produkt, an dessen Herstellung vor zehn Jahren elf Arbeiter beteiligt waren, brauche man heute nur noch sechs, sagt D.K. Joshi, Chefökonom der indischen Ratingagentur Crisil. Im Wahlkampf hatte Modi der jungen Generation 10 Millionen neue Arbeitsplätze pro Jahr versprochen. Die Jobs werden dringend gebraucht, sind aber nach wie vor nicht vorhanden.

Unterdessen warten die Banken mit fürchterlichen Bilanzen auf, und die Regierung trennt sich von ihrem Notenbankchef Raghuram Rajan, der sich der Linie der Regierungspartei widersetzte. Noch nicht einmal die Exportdaten bieten Lichtblicke: Indiens Warenexport schrumpfte im Juli um 6,8 Prozent auf 21,6 Milliarden Dollar, während die Einfuhren um 19 Prozent auf 29,4 Milliarden Dollar einbrachen. Viele Hersteller von Exportwaren haben Arbeitsplätze abgebaut. Insgesamt sind in der ersten Hälfte des laufenden Steuerjahres nur 5000 neue Jobs entstanden. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es noch 271 000. Allein in der Vorzeigebranche Automobilherstellung gingen 23 000 Arbeitsplätze in exportorientierten Werken verloren.

Mittelmäßigkeit

Indiens verarbeitende Industrie besteht aus einem Meer der Mittelmäßigkeit, aus dem einzelne Leuchttürme herausragen. Der Beitrag der Branche zum BNP stagniert bei 16 Prozent, und sie schaffte zwischen 2005 und 2012 nach Daten der OECD nicht einmal 10 Millionen Arbeitsplätze (Joumard et al., 2015). Bei einer Bevölkerung von 1,2 Milliarden Menschen ist das verschwindend wenig. Betriebe mit unter 20 Mitarbeitern beschäftigen zwei Drittel der Arbeitskräfte im produzierenden Gewerbe.

Indien hat nicht den klassischen Transformationsprozess vom primären Wirtschaftssektor (Landwirtschaft und Rohstoffe) über den sekundären Sektor (Produktion) zum tertiären Sektor (Dienstleistungen) durchlaufen. Stattdessen ist das Land direkt in den Dienstleistungsbereich eingestiegen – dank einer großen Anzahl Arbeitskräfte mit guten mathematischen und Englischkenntnissen, die den weltweiten Markt für Datenverarbeitung bedienen. Doch selbst der IT-Bereich leidet unter schwindender Nachfrage. Die Finanzdienstleistungsbranche steht dagegen gut da.

Alles in allem scheint sich die Agenda der Regierung wenig an den Bedürfnissen der Bevölkerung zu orientieren. Zum Beispiel beugt sie sich der internationalen Pharmalobby, indem sie geistige Eigentumsrechte anerkennt, wodurch wichtige Medikamente in Indien teurer werden. Das kommt multinationalen Konzernen entgegen, ist einer bezahlbaren Gesundheitsversorgung der Armen aber nicht förderlich.

Modi verfolgt offensichtlich andere Prioritäten. Dank seiner diplomatischen Bemühungen haben die USA Indien offiziell als „wichtigen Verteidigungspartner“ anerkannt. Die Annäherung erleichtert Indiens Zugang zu hochentwickelten US-Waffen und -Waffentechnik, um Armee und Rüstungsindustrie zu modernisieren. Wie viel davon tatsächlich in Indien produziert werden wird, ist noch unklar.

Wirtschaftsführer zeigen branchenübergreifend wenig Begeisterung für das neue Investitionsumfeld. Kritiker erwarten, dass „Make in India“ letztlich dazu führt, dass ausländische Unternehmen Werke in Indien eröffnen und dort aus billigen Arbeitskräften, staatlichen Subventionen sowie laxen Umweltschutz- und Arbeitssicherheitsgesetzen Profit schlagen.

Die offizielle Sprachregelung ist natürlich eine andere. Modi spricht gerne von „zero defect, zero effect“. Damit meint er, dass die in Indien hergestellten Produkte so gut sein werden, dass ausländische Abnehmer sie nicht reklamieren, und dass der Umweltschutz so gut sein wird, dass die Natur keinen Schaden nimmt. Die selbstgesteckten Ziele sind jedoch nicht leicht zu erfüllen. Eins der Vorzeigeprodukte der „Make in India“-Kampagne sollte ein in Indien hergestelltes nur rund vier Dollar teures Smartphone sein. Am Ende mussten die ersten 5 Millionen Geräte aus Taiwan importiert werden.

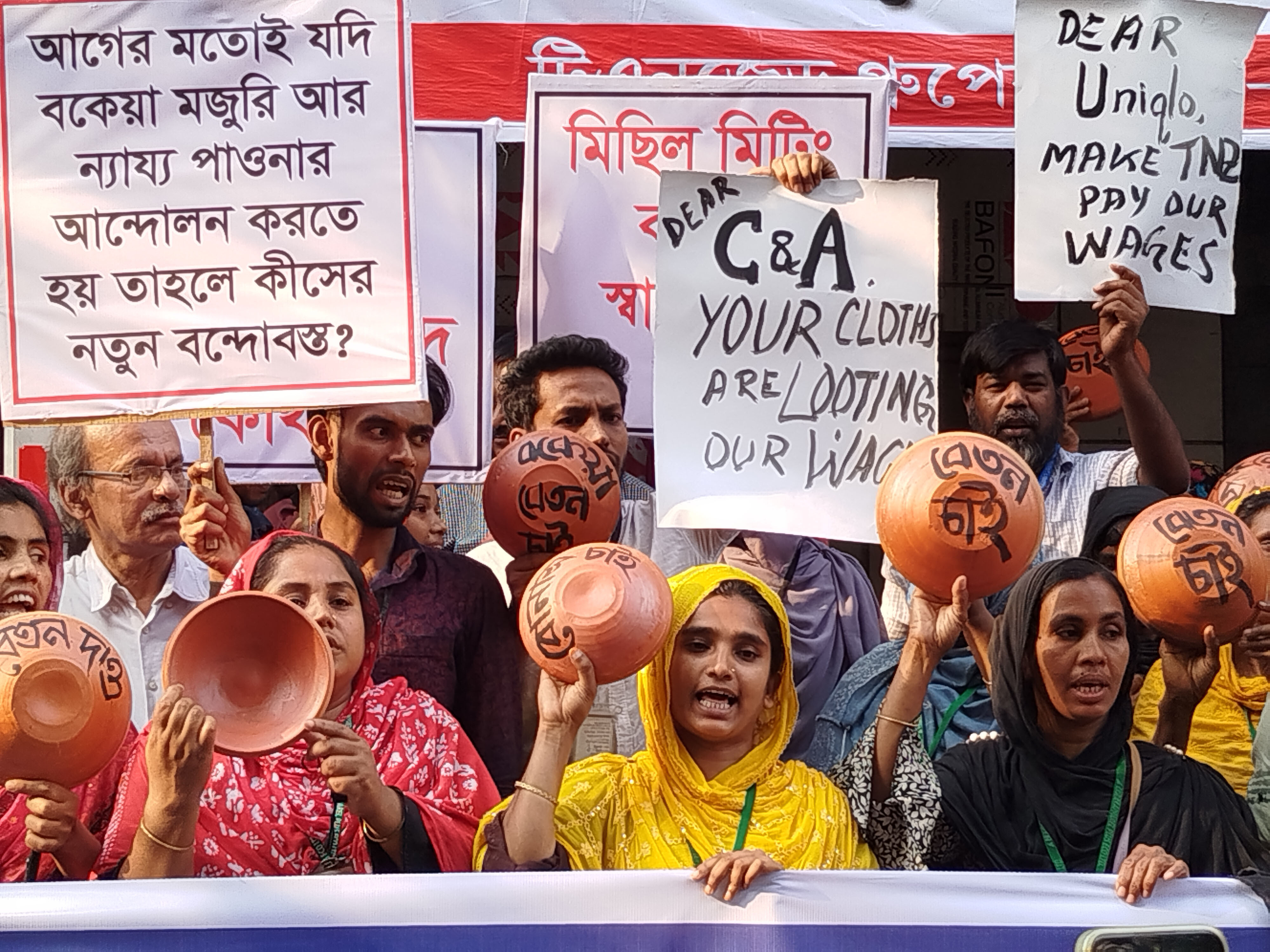

Der Premierminister eifert ganz offensichtlich China nach. Aber in Indien herrschen andere Voraussetzungen. China ist eine Diktatur, die weder unabhängige Gewerkschaften zulässt noch Arbeitnehmerrechte respektiert. Die indischen Gewerkschaften sind aber gegen „Make in India“.

Als China begann, für den Weltmarkt zu produzieren, wuchs die globale Wirtschaft. Die billigen Arbeitskräfte und Fabriken holten die Produktion von Weltklasse-Technologien ins Land. Diesen Zug hat Indien verpasst. Auf der anderen Seite verfügt Indien bereits über Privatunternehmen, die auf dem Weltmarkt sehr gut dastehen, und es braucht kein FDI, um die industrielle Fertigung in Schwung zu bringen (s. E+Z/D+C e-Paper 2015/12, S. 20 und 2016/02, S. 32).

Das Land sollte sich auf die Bereiche konzentrieren, in denen es über Wettbewerbsvorteile verfügt, und auf eine Gesellschaft hinarbeiten, die niemanden ausschließt. Landwirtschaft und Ernährungssicherheit, Umweltschutz und Energiesicherheit auf der Grundlage erneuerbarer Energien sind wichtige Handlungsfelder. Soziale und Gesundheitseinrichtungen, erstklassige Infrastruktur und schnell arbeitende Behörden sind Voraussetzungen für ein Wachstum, das 500 Millionen Inder aus der Armut befreien kann. „Make in India“ geht dagegen an den Armen vorbei.

Besorgniserregend ist zudem, dass ausländische Portfolio-Investoren immer mehr Einfluss auf den indischen Aktienmarkt gewinnen. Vielleicht sollte Indien sich auf andere Art ein Beispiel an China nehmen. Die Volksrepublik zieht immer mehr ausländische Investoren an, weil diese ihre Produkte an die riesige Bevölkerung verkaufen wollen. Indiens Bevölkerung ist fast genauso groß und wenn sie die gleiche Kaufkraft hätte, wäre sie ein ebenso attraktiver Absatzmarkt.

Link

Joumard, I., Sila, U. and Morgavi, H., 2015: Challenges and opportunities of India’s manufacturing sector. OECD.

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/challenges-and-opportunities-of-india-s-manufacturing-sector_5js7t9q14m0q-en