Protestbewegung

„Mich plagen Zweifel, wie wir als Land überleben sollen“

Ich ging am 25. Juni mit einer gewissen Hoffnung zur Demonstration. An diesem Tag jährte sich der Sturm des kenianischen Parlaments zum ersten Mal – der Höhepunkt der jugendgeführten Proteste gegen die Regierung im Jahr 2024. Ich hoffte, dass zumindest die Familien der Menschen, die im letzten Jahr gestorben waren, Gerechtigkeit und der Aufarbeitung ihres Verlusts einen Schritt näherkommen würden.

Wir wollten durch Nairobi marschieren und an verschiedenen Orten Blumen niederlegen, an denen Demonstrierende getötet worden waren, um ihrer zu gedenken. Ziel sollte das Parlament sein, wo wir eine Petition an den Parlamentssprecher übergeben wollten, mit der Forderung nach schnelleren Prozessen, damit Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen und die Familien durch den Staat für ihren Verlust entschädigt werden. Die gleiche Petition wollten wir auch dem Büro des Präsidenten übergeben.

Die Polizei hatte es den Familien zunächst sehr schwer gemacht, ihre Demonstration zu planen, bevor schließlich doch angekündigt wurde, dass ein friedlicher Marsch stattfinden könne. Viele Menschen kamen an diesem Tag in die Stadt – Mütter und Väter, Angehörige der Opfer und zahlreiche Kenianer*innen, die aus Solidarität teilnahmen, trotz Straßensperren und Stacheldraht rund um das Parlament und die Regierungsgebäude.

Ich begann den Tag gemeinsam mit Mama Rex und Mama Kennedy – zwei Frauen, die im letzten Jahr ihre Söhne verloren hatten – und dem ehemaligen Präsidenten des Obersten Gerichtshofs, David Maraga. Ich hoffte, dass der Staat uns dieses eine Mal erlauben würde, unsere Held*innen zu ehren. Doch wir waren gefühlt kaum 100 Meter gelaufen, da wurden bereits Tränengaskanister auf uns geworfen, kurz darauf folgten Gummigeschosse. Auch Wasserwerfer wurden eingesetzt und schließlich scharfe Munition. Und so begann das Chaos. Ich verbrachte den Rest des Tages unter Demonstrierenden an verschiedenen Orten der Stadt, versuchte, zum Parlament zu gelangen und verletzten Menschen zu helfen, bis ich am Abend aufgab und irgendwie nach Hause fand. Nach Einbruch der Dunkelheit plünderten und zerstörten Schlägertrupps Geschäfte und griffen Frauen an, die an den Protesten teilgenommen hatten. Als ich nach Hause kam, war ich körperlich erschöpft – aber vor allem mental und emotional am Ende.

Mindestens 19 Menschen wurden an diesem Tag getötet. In den darauffolgenden Tagen half ich den Opfern, sprach Angehörigen mein Beileid aus – und forderte, wie immer, Gerechtigkeit.

Saba Saba

Fast sofort begannen die Diskussionen über den 7. Juli – Saba Saba. Die ursprünglichen Saba-Saba-Proteste am 7. Juli 1990 waren ein Schlüsselmoment für die Einführung der Mehrparteiendemokratie in Kenia. Bis heute gehen Kenianer*innen am 7. Juli („Saba“ heißt sieben auf Kiswahili) auf die Straße, um für ihre Rechte zu demonstrieren. In diesem Jahr waren die Spannungen im Vorfeld des Jahrestages so hoch wie nie.

Ich entschied mich bewusst, fernzubleiben. Wir mussten uns besser organisieren. Ich hatte das Gefühl, dass der Verlust von Menschenleben, die Verletzungen und die Zerstörung zu groß geworden waren – und dass der Staat wiederholt gezeigt hatte, dass er bereit ist, uns mit unbegrenzter Brutalität zu behandeln. Am Abend des 3. Juli betrat ich mein Haus und verließ es nicht mehr bis zum Morgen des 9. Juli.

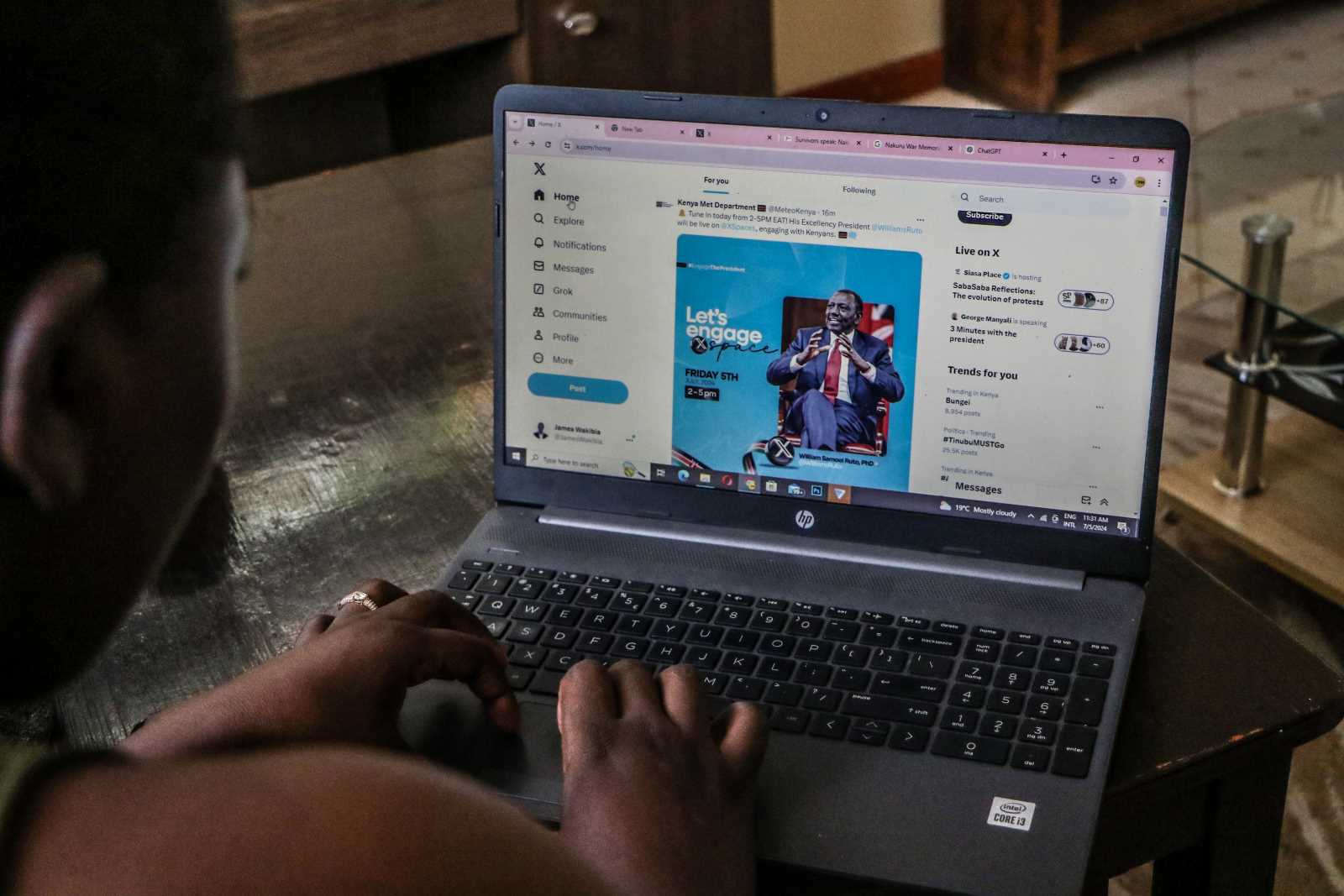

Ich verfolgte passiv online, wie Menschen Pläne für Saba Saba schmiedeten, während ich zu Hause für meine geistige Gesundheit und die Rettung meines Landes betete. Ich versuchte, mir eine Auszeit zu nehmen, mich auszuruhen und nicht produktiv zu sein. Der 7. Juli kam – und der Staat geriet in Panik. Die Stadt wurde praktisch abgeriegelt. Es war fast schon komisch, als Reaktion auf eine Gruppe unbewaffneter junger Leute. „Heute wird niemand sterben“, dachte ich – bis wir online Videos sahen, wie die Polizei in Kleinstädten und Wohnvierteln im ganzen Land Angst und Schrecken verbreitete.

Ein Familienmitglied betreibt eine kleine Privatklinik in der Stadt Ngong. An diesem Tag wurden dort zwölf Menschen mit Schussverletzungen eingeliefert, selbst die Sanitäter*innen waren traumatisiert von dem, was sie erlebten. Bis zum Abend war die Zahl der Toten auf 30 gestiegen – inzwischen liegt sie bei mindestens 42, weil weitere Opfer ihren Verletzungen erlegen sind.

Autopilot-Modus

Seitdem laufe ich fast im Autopiloten. Ich mache mir Sorgen um meine persönliche Sicherheit und die meiner Familie. Ich habe das Gefühl, nicht so für meinen Sohn da sein zu können, wie ich es gerne wäre. Ich bin müde und will manchmal einfach aufgeben. Ich bin mir nicht sicher, was wir als Bürger*innen noch tun können, um die dringend nötigen Veränderungen in unserem Land schneller und mit weniger Schaden herbeizuführen. Vor Kurzem bin ich offiziell dem politischen Komitee der Präsidentschaftskampagne des ehemaligen Obersten Richters Maraga beigetreten. Während ich mich in meine neue Rolle einfinde, werde ich von Zweifeln geplagt, wie wir als Land bis 2027 – bis zur nächsten Wahl – überleben sollen.

Seit letztem Jahr hat sich vieles verändert. Es wirkt heute klarer denn je, dass die Regierung beschlossen hat, ihrer überwiegend jungen Bevölkerung den Krieg zu erklären. Die Zahl der Toten durch staatlich sanktionierte Gewalt steigt weiter. Menschen verschwinden spurlos. Seit dem letzten Jahr wurden Leichen mit ungeklärter Todesursache auf Müllhalden, in Flüssen und an anderen Orten im ganzen Land gefunden.

Laut der unabhängigen Polizeiaufsichtsbehörde IPOA sind in den vergangenen Monaten mindestens 20 Menschen in Polizeigewahrsam gestorben – darunter der Lehrer und Blogger Albert Ojwang, der aus seinem Zuhause entführt und auf eine Polizeiwache in Nairobi gebracht wurde, weil er online einen Polizeichef kritisiert hatte.

Mitte Juli wurde Kenias prominentester Aktivist, Boniface Mwangi, aufgrund erfundener Anschuldigungen verhaftet. Bonifaces Bekanntheit lenkt nun viel Aufmerksamkeit auf seinen Fall, doch viele weitere junge Menschen – darunter auch Minderjährige – werden seit Wochen in kenianischen Gefängnissen festgehalten. Viele von ihnen sind wegen Terrorismus angeklagt, und ihre Kaution wurde so hoch angesetzt, dass ihre Familien sie unmöglich aufbringen können. Ich helfe derzeit bei der Koordinierung einer landesweiten Spendenaktion, um Anwälte zu finden, die pro bono arbeiten, und um die Kaution zu bezahlen.

Schießen, um zu töten

Boniface Kariuki wurde bei einem Protest gegen Polizeigewalt wegen des Verkaufs von Masken auf offener Straße erschossen. Es fühlt sich an, als hätte jede*r das Video seiner Hinrichtung auf dem Handy. Man muss nicht einmal demonstrieren, um zum Opfer zu werden: Bridgit Njoki, ein zwölfjähriges Mädchen, wurde während der Saba-Saba-Proteste in ihrem Zuhause beim Fernsehen von einer verirrten Kugel getroffen. Viele weitere junge Menschen, auch Kinder, wurden bei den gewaltsamen Protesten verletzt. Das war zu erwarten: Im Juni hatte Innenminister Kipchumba Murkomen der Polizei den Befehl gegeben, mit tödlicher Absicht zu schießen. Im Juli kündigte Präsident William Ruto dann öffentlich an, man solle doch bitte auf die Beine zielen. Zudem scheint es, als würden Schlägertrupps bezahlt, um die Proteste zu infiltrieren und Bürger*innen zu bedrohen und anzugreifen.

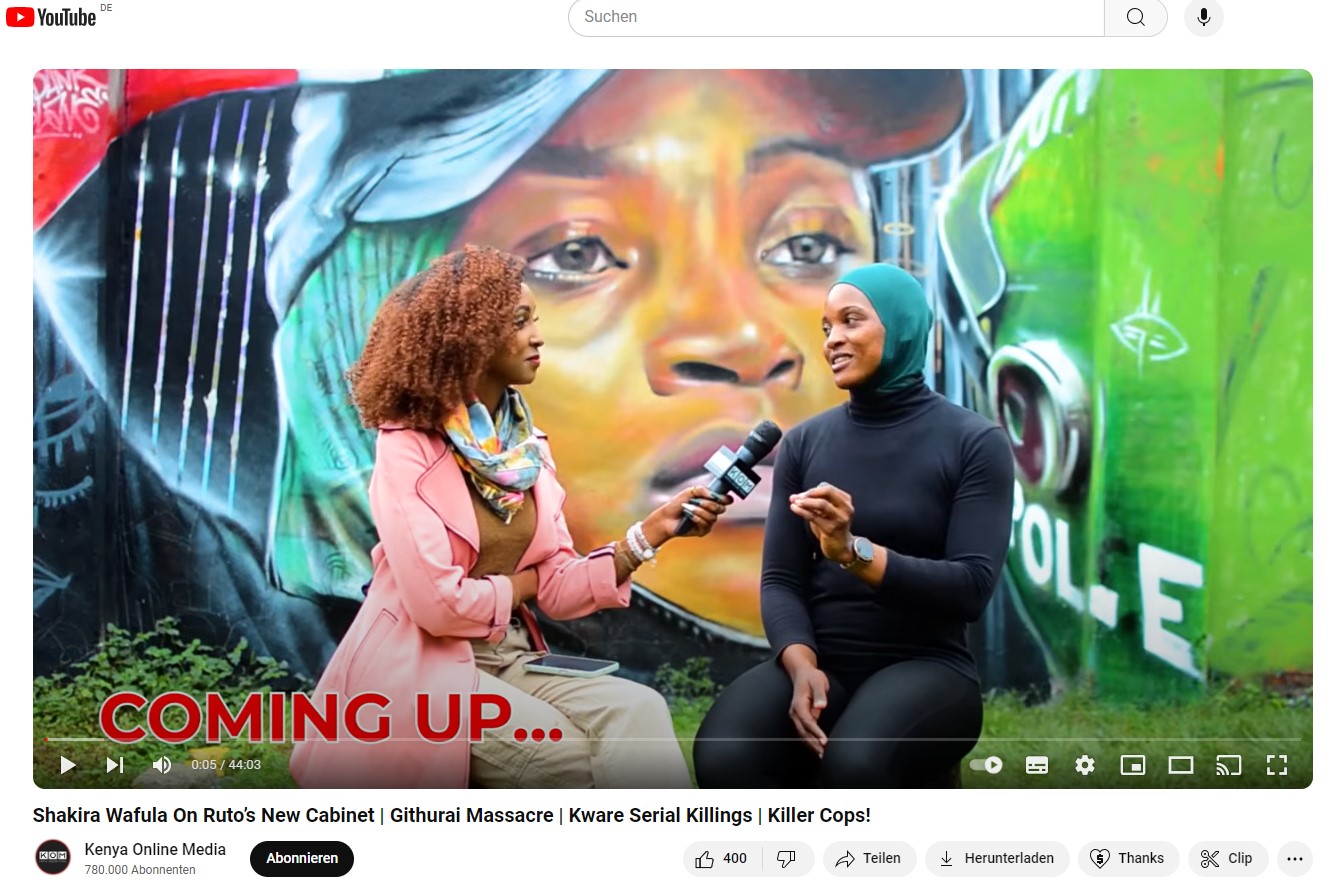

Auch Medienhäuser und Blogger*innen scheinen vom Staat dafür bezahlt zu werden, Propaganda und verwirrende Narrative zu verbreiten. Am 25. Juni erließ die Kommunikationsbehörde Kenias ein Verbot für Live-Übertragungen der laufenden Proteste im Fernsehen. Vier kenianische Filmschaffende wurden im Mai vorübergehend festgenommen, weil sie angeblich an der Produktion der BBC-Doku „Blood Parliament“ über staatliche Gewalt im Zusammenhang mit den Protesten 2024 beteiligt waren. Rose Njeri wurde verhaftet, weil sie eine Website erstellt hatte, die Bürger*innenbeteiligung gegen das Haushaltsgesetz ermöglichte. Menschen wie ich, die an vorderster Front gegen die Regierung kämpfen, müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen. Ich persönlich fühle mich nachts draußen nicht mehr sicher.

Verzweifelter als im letzten Jahr

Kenia befindet sich auf einem düsteren Weg. Was mich besonders frustriert: Der Abgeordnete Kimani Ichung’wah von der Regierungspartei UDA gab offen zu, dass viele der Gesetzesvorschläge, gegen die wir letztes Jahr protestierten, still und heimlich verabschiedet wurden. Oppositionsführer Raila Odinga hat sich erneut mit der Regierung auf einen großen Deal eingelassen. Damit bleibt uns keine wirkliche Opposition. Was wir haben, ist ein Vizepräsident, der technisch gesehen illegal im Amt ist – weil die Ernennung ohne eine gültige Wahlkommission (IEBC) erfolgte.

Mehrmals wurde versucht, skandalöse Gesetze zu verabschieden – darunter eines, das die Amtszeit des Präsidenten von fünf auf sieben Jahre verlängern sollte, sowie andere, die soziale Medien und das Demonstrationsrecht einschränken würden. Die Regierung wurde mehrfach umgebildet, und der Präsident hat weitere Berater*innen ernannt.

Als Bewegung fühlen wir uns, als würden wir ständig Brände löschen, während dieses Regime uns mit einem Problem nach dem anderen bombardiert – und gleichzeitig plant, wie es an der Macht bleiben und sich weiter bereichern kann. Viele Kenianer*innen sind wütender oder verzweifelter über den Zustand ihres Landes als vor einem Jahr.

Übrigens verstehe ich auch nicht, warum internationale Institutionen und Regierungen weiterhin mit unseren Regierungsvertreter*innen verkehren und ihnen die Hand schütteln. Ich war persönlich bei einem Treffen mit dem niederländischen Königshaus dabei, das trotz einer Petition mit über 22.000 kenianischen Unterschriften stattfand, in der gefordert wurde, den Besuch wegen Menschenrechtsverletzungen abzusagen. Das Königshaus stimmte dann einem Treffen mit unserer Bewegung zu. Das Ganze war ein PR-Stunt und eine große Enttäuschung. Danach geschah nichts Substanzielles. Und dieses Verhalten ist nicht auf Kenia beschränkt: Die Welt schaut zu, wie Palästina, der Kongo, der Sudan, Haiti und viele andere Länder leiden – ohne aktiv für Gerechtigkeit einzutreten. Wir akzeptieren, dass niemand kommen wird, um uns zu retten – aber wir hoffen wenigstens, dass die Welt uns nicht behindert, indem sie ein repressives Regime unterstützt.

Stark bleiben

Die Lage ist derzeit ziemlich düster, es gibt wenig Hoffnung. Aber ich finde Kraft darin, wie Kenianer*innen weiterhin füreinander einstehen – sei es bei Krankenhausrechnungen, Blutspenden, Gedenkmessen oder Beerdigungen. Trotz aller Bedrohungen für unser Leben gehen wir weiterhin auf die Straße. Immer mehr Menschen erkennen, dass wir uns nur selbst retten können. Jede*r von uns hat eine Rolle zu spielen, und niemand sonst wird uns retten, wenn jene, die uns schützen sollen, so klar gegen uns stehen.

Die Regierung versucht weiterhin, uns als Anarchist*innen und Feind*innen des Fortschritts darzustellen – während sie gleichzeitig heuchlerisch um westlichen Einfluss wirbt. Doch wir erhalten weiterhin Solidaritätsbekundungen, insbesondere von anderen afrikanischen Ländern wie Togo, Burkina Faso und Sambia.

Der beste Weg nach vorn scheint derzeit über Wahlen zu führen. Wir organisieren uns, um einen politischen Wandel herbeizuführen. Von Social-Media-Posts über politische Bildung bis zu Kundgebungen – wir setzen alles daran, die politische Teilhabe in Kenia zu verändern. Wir können nicht immer wieder dieselben alten, gescheiterten Politiker*innen wählen und andere Ergebnisse erwarten.

Wir können es uns nicht leisten, gleichgültig zu sein und uns – wie bisher – nicht in die Politik einzumischen. Im letzten Wahlzyklus hat fast die Hälfte der wahlberechtigten Bevölkerung nicht abgestimmt. Das muss sich ändern. Wir reisen durchs Land, ermutigen Bürger*innen, sich ihre Ausweise und Wähler*innenausweise zu sichern und – wenn es so weit ist – ihre Stimmen an der Urne jenen zu geben, die es verdient haben. Vor allem aber muss die Wachsamkeit gegenüber dem, was in der Regierung geschieht, die letztes Jahr im Juni geweckt wurde, erhalten bleiben – egal, wie hart die Regierung darauf reagiert.

Shakira Wafula studiert Sportwissenschaften und ist eine engagierte Bürgerin Kenias.

sfitermined@gmail.com