USAID-Stopp

Afrikanische Länder müssen in Gesundheit investieren

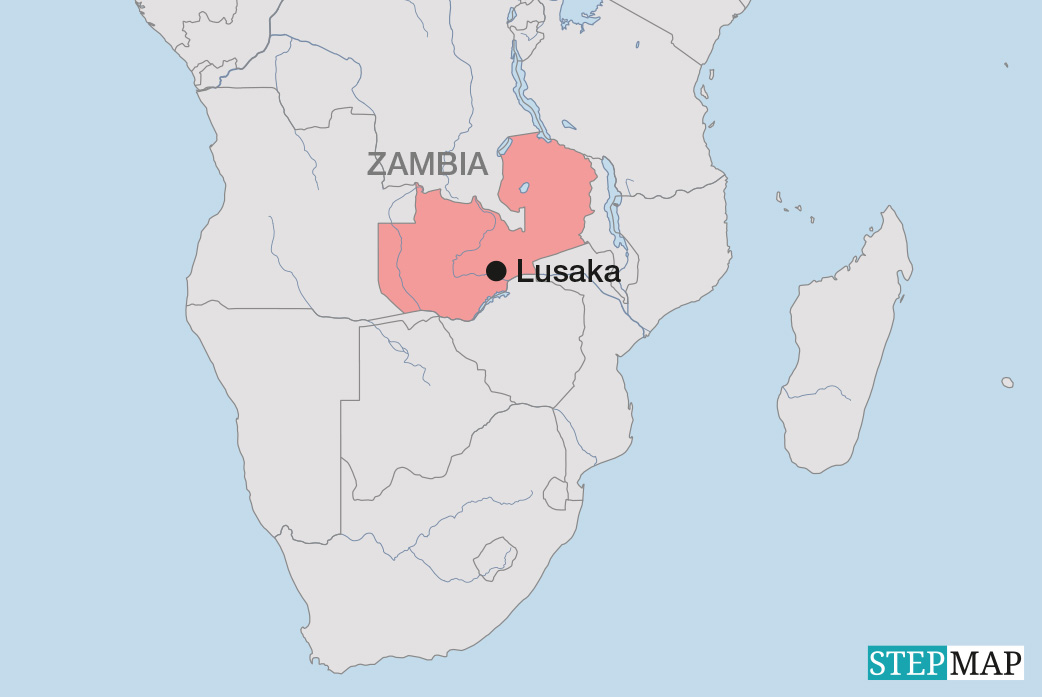

Die Welt der Entwicklungszusammenarbeit ist ins Wanken geraten, und große Teile der bisherigen Gesundheitskooperation liegen in Trümmern: Die Entscheidung der USA unter Präsident Trump, die USAID-Gelder einzustellen und aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auszutreten, trifft insbesondere die Gesundheitssysteme auf dem afrikanischen Kontinent. In den letzten fünf Jahren floss rund ein Drittel der US-Entwicklungshilfe nach Afrika, ein Großteil davon wurde in den Gesundheitssektor investiert.

Die abrupten Kürzungen treffen auch Afrikas größte Gesundheits-NGO Amref Health Africa mit voller Wucht. Amref bildet Fachkräfte aus und stellt medizinische Grundversorgung für jährlich fast 20 Millionen Menschen auf dem Kontinent bereit. Für das laufende Jahr fehlt plötzlich ein Fünftel des Gesamtbudgets, und 15 lebenswichtigen Gesundheitsprojekten wurde über Nacht der Finanzierungsstecker gezogen. In Äthiopien fallen für 5 000 junge Menschen die Bildungs- und Arbeitsförderprogramme aus, in Malawi riskieren 20 000 schwangere Frauen, HIV an ihre Kinder zu übertragen, und in Tansania können 500 000 Tuberkulose-Screenings nicht mehr durchgeführt werden, was die Verbreitung der Krankheit begünstigt. Der Finanzierungsstopp gefährdet unmittelbar Menschenleben.

Ein Weckruf mit Ansage

Viele sprechen davon, dass der US-Rückzug ein Weckruf sei. Er wirft grundsätzliche Fragen auf: War dieses Finanzierungssystem jemals nachhaltig, wenn es derart von Entscheidungen im fernen Washington abhängig ist? Und wie kann es nun weitergehen? Klar ist, dass andere Länder kaum in die Bresche springen werden. Die Niederlande und das Vereinigte Königreich haben bereits drastische Kürzungen in der Entwicklungszusammenarbeit angekündigt, und auch in Deutschland ist unklar, welchen Kurs die künftige Bundesregierung einschlagen wird.

Anfang März 2025 trafen sich führende Köpfe aus Afrikas Gesundheitswesen in Kigali, Ruanda, zur Africa Health Agenda International Conference (AHAIC), ausgerichtet von Amref, den Africa Centres for Disease Control and Prevention und der WHO Afrika-Region. Die Delegierten verstanden die aktuelle Situation auch als Chance, um wichtige Veränderungen auf den Weg zu bringen. Was in ihren Augen nun getan werden muss:

- Selbstverantwortung: Afrikanische Regierungen müssen ihre Gesundheitsausgaben erhöhen und sie als Investition verstehen. Sie müssen Produktions- und Lieferkettenkapazitäten verbessern und Forschung fördern. Dafür werden Partnerschaften mit der Privatwirtschaft entscheidend sein. Denn selbst wenn alle Länder die Abuja-Erklärung umsetzen und 15 Prozent ihrer Steuereinnahmen in das Gesundheitswesen investieren – was aktuell nur zwei afrikanische Länder schaffen – würden die Mittel nicht ausreichen. Das Bruttoinlandsprodukt aller Länder Subsahara-Afrikas beträgt rund 2 Billionen Dollar. Bei einer durchschnittlichen Steuerquote von 15 Prozent und einer Bevölkerung von ca. 1,2 Milliarden wären pro Kopf weniger als 40 Dollar für Gesundheitsausgaben verfügbar. In Ländern wie Deutschland sind es rund 4 000 Dollar.

- Solidarität: Afrikanischen Regierungen müssen ihre Steuersysteme reformieren, um mehr Mittel für Gesundheitsversorgung zur Verfügung zu haben. Das allein wird aber nicht reichen. Laut dem neuesten UNDP-Report übersteigen die Zinszahlungen in 56 Entwicklungsländern zehn Prozent der Staatseinnahmen. Aktuell zahlen rund die Hälfte der afrikanischen Länder mehr für Schuldentilgung als für Gesundheit. Insbesondere bei Ländern mit geringer Wirtschaftsleistung ist ein Schuldenerlass wohl unumgänglich. Dort, wo dies zwischenzeitlich mit internationaler Unterstützung abgefedert wird, dürfen die Mittel nicht weiter über Organisationen im Globalen Norden abgewickelt werden, sondern müssen direkt an afrikanische zivilgesellschaftliche Organisationen fließen. Diese können vor Ort Prioritäten setzen. So würden auch koloniale Kontinuitäten vermieden.

- Systemischer Wandel: Mehr Geld für Gesundheit allein reicht nicht – es muss auch effizient eingesetzt werden. Anstatt den Fokus ausschließlich auf die teure Finanzierung akuter medizinischer Versorgung zu legen, braucht es vor allem ein Konzept für Prävention. Die Grundlage dafür ist eine starke Basisversorgung. Auch der Schwerpunkt auf Infektionskrankheiten ist nicht mehr zeitgemäß: Nicht übertragbare Krankheiten wie Bluthochdruck und Diabetes sind in Afrika auf dem Vormarsch und bereits jetzt für die Hälfte der Krankenhauseinweisungen und über ein Drittel der Todesfälle in Subsahara-Afrika verantwortlich. Faktoren wie Bildung, Einkommen und Extremwetterereignisse haben ebenfalls Auswirkungen auf Gesundheit. Die Verantwortung liegt also nicht allein bei den Gesundheitsministerien – auch Maßnahmen gegen den Klimawandel beispielsweise sind gesundheitsfördernd.

Diese Veränderungen umzusetzen, wird nicht einfach sein und Zeit benötigen. Zeit, die viele Menschen in Afrika nicht haben. Alle Beteiligten tragen daher eine große Verantwortung und müssen Reformen zielstrebig anpacken. Dass auch Deutschland und seine künftige Regierung gefragt sind, ist nicht nur eine Frage der Menschlichkeit und Solidarität, sondern eine globale Notwendigkeit: Für weltweite Gesundheitssicherheit müssen Risiken auf lokaler Ebene abgefangen werden. Dafür braucht es resiliente Gesundheitssysteme. Deutschland muss die Akteure des afrikanischen Gesundheitswesens in diesem Reformprozess auch finanziell unterstützen.

Ralph Achenbach ist der Geschäftsführer von Amref Health Africa Deutschland, der deutschen Repräsentanz von Afrikas größter zivilgesellschaftlicher Gesundheitsorganisation mit Sitz in Nairobi, Kenia.

deutschland@amref.org

amrefdeutschland.org