Geberpolitik

Nationbuilding à la Bismarck

Es heißt oft, allenfalls reiche Volkswirtschaften könnten sich soziale Sicherungssysteme und Sozialhilfe für die Armen leisten. Stimmt das?

Nein, das Gegenteil ist richtig. Soziale Sicherungssysteme sind nicht der Lohn für erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung. Sie können diese befördern.

Bitte erklären Sie das.

Der entscheidende Punkt ist, dass arme Menschen, die keinerlei soziale Sicherung haben, zum Teil ein wenig sparen können, aber nicht investieren. Sie müssen sicherstellen, dass sie im Notfall etwas Geld haben, also legen sie etwas zurück. Sie würden aber nie dessen Verlust riskieren, und sie wollen jederzeit Zugriff auf ihre bescheidenen Ersparnisse haben. Diese fließen also nicht in den Wirtschaftskreislauf zurück – und bringen auch keine Zinsen. Wer dagegen weiß, dass Krankheit oder Jobverlust nicht zu existenzieller wirtschaftlicher Not führt, kann eher ökonomische Risiken eingehen – zum Beispiel, indem er einen kleinen Betrieb gründet oder in die Bildung seiner Kinder investiert. Wenn es keine Sicherheit gibt, scheuen Eltern das Risiko, ihre Kinder lange zur Schule zu schicken oder sie gar studieren zu lassen. Es scheint sicherer, möglichst schnell Geld zu verdienen. So entgeht der Volkswirtschaft ein großes Potenzial an Wissen, Fähigkeiten und Firmengründungen.

Wirtschaftsliberale Politiker warnen aber doch, soziale Sicherung verführe als „soziale Hängematte“ zu Faulheit. Obendrein seien marktkonforme private Lebens- und Krankenversicherungen leistungsstärker als die staatliche Sicherung.

Diese Sicht mag theoretischen Modellen entsprechen, nicht aber der historischen Erfahrung. Tatsache ist, dass die deutsche Industrie nicht darunter litt, dass Otto von Bismarck in den 1880er Jahren die gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung einführte. Im Gegenteil, sie stabilisierte Deutschland und ermöglichte so einen langen Aufschwung. Ähnlich hat die New-Deal-Politik von Präsident Franklin D. Roosevelt, zu der eine Kopie der Bismarck’schen Rentenversicherung gehörte, die Volkswirtschaft der USA aus einer tiefen Depression geführt, nicht hineingestürzt. Soziale Sicherung gehört somit zu den Grundlagen moderner Ökonomien. Obendrein können privatwirtschaftliche Modelle im Krisenfall überfordert sein. Marktversagen führte vor zehn Jahren mit dem Kollaps der Investmentbank Lehman Brothers zur globalen Finanzkrise. Der Versicherungsgigant AIG gehörte zu den systemrelevanten Finanzunternehmen, die zahlungsunfähig wurden und von Regierungen gerettet werden mussten. Derweil trugen die viel geschmähten Arbeitslosenversicherungen und die staatlichen Sozialhilfesysteme dazu bei, dass viele Menschen trotz Jobverlusts nicht ins Nichts stürzten. Und mehr noch: dass allen eine gewisse Kaufkraft verblieb, trug dazu bei, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nicht noch weiter einbrach. Ökonomen haben dadurch erkannt, dass soziale Sicherung ein wichtiger gesamtwirtschaftlicher Stabilisator ist.

Aber in Deutschland haben doch die Hartz-IV-Reformen, die das Arbeitslosengeld deutlich reduzierten, auch zu weniger Arbeitslosigkeit geführt, und die staatliche Rentenversicherung ist vom demographischen Wandel überfordert. Also ist die wirtschaftsliberale Kritik doch berechtigt?

Richtig ist, dass sich über einzelne Leistungen diskutieren lässt und es sinnvoll ist, Sicherungssysteme immer wieder anzupassen. Allerdings reicht es nicht, die Arbeitslosigkeit zu senken, wie wir in Deutschland sehen, denn wir haben jetzt eine hohe Zahl von Menschen mit schlecht bezahlter Beschäftigung, die trotz Berufstätigkeit armutsgefährdet sind. Und die privatwirtschaftliche Alterssicherung, die der Staat fördert, um die Rentenkasse zu entlasten, hat angesichts der seit der Finanzkrise extrem niedrigen Zinsen in den vergangenen zehn Jahren nicht gut funktioniert. Viele Bürger sind deshalb verunsichert, sie haben Angst vor dem sozialen Abstieg bei Jobwechsel oder im Alter. Auch dies hat zum Erstarken rechtspopulistischer Kräfte beigetragen. Ähnliche Entwicklungen sind auch in anderen europäischen Ländern zu beobachten. Politische Stabilität beruht auf sozialer Sicherheit – und Märkte brauchen politische Stabilität, die sie aber nicht selbst schaffen können.

War Bismarck klar, welche wirtschaftliche Bedeutung seine Reformen hatten?

Vermutlich war sein Kalkül eher politisch. Bekannt ist ja, dass er die Sozialdemokratie kleinhalten wollte und sogar verbot. Er hoffte, die Sozialversicherungen würden Probleme lösen, welche die Arbeiterbewegung stark werden ließ. In dieser Hinsicht war seine Sozialpolitik aber nicht sonderlich erfolgreich. Die SPD wuchs weiter. In anderer Hinsicht aber war die Politik sehr erfolgreich. Als 1871 das Deutsche Reich entstand, empfanden sich viele Menschen als Württemberger, Bayern oder Rheinländer – aber nicht als Deutsche. Die Sozialversicherungen boten aber allen eine neue Art von Sicherheit. Das diente der Legitimation des Reichs und führte zur Identifikation mit ihm. Im heutigen Sprachgebrauch war das Nationbuilding.

Lassen sich daraus heute Lehren ziehen?

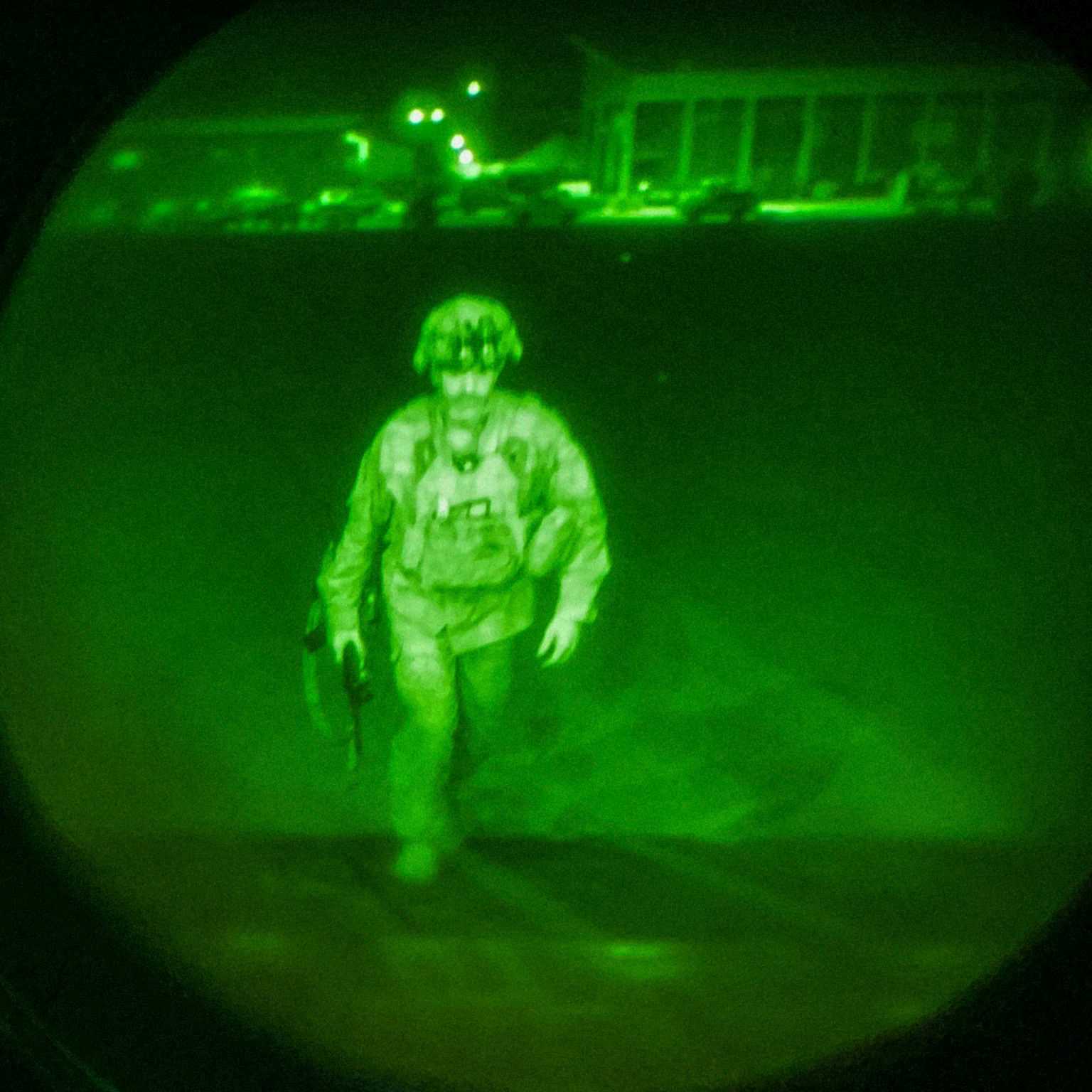

Ja, und zwar besonders für Post-Konflikt-Situationen. Die Geberregierungen sollten dort den Aufbau sozialer Sicherungssysteme schnell und großzügig unterstützen. Nach Gewaltkonflikten sind viele Menschen traumatisiert, verängstigt und von Hass und Rachewünschen erfüllt. Viele erleben große materielle Not, zugleich entsprechen Bildungs- und Gesundheitswesen nicht dem Bedarf. Eine Mindestsicherung oder staatliche Krankenversorgung für alle kann dazu beitragen, dass ein neues Verständnis von Solidarität und nationalem Zusammenhalt entsteht – und dass eine neue Regierung als legitim erachtet wird.

Tun denn multi- und bilaterale Geber diesbezüglich genug?

Nein, denn die Vorstellung bleibt weit verbreitet, vorrangig seien Investitionen in Wirtschaft und physische Infrastruktur, damit es wieder aufwärtsgeht. Die Bedeutung der sozialen Infrastrukturen wird systematisch unterschätzt. Das gilt generell für Länder mit niedrigen Einkommen. Es zeichnet sich aber langsam ein Sinneswandel ab. In Bolivien, Lesotho, Namibia, Mauritius und Botswana gibt es mittlerweile soziale Grundrentensysteme für alte Menschen. Die Erfahrung zeigt, dass diese Systeme absolute Altersarmut erheblich reduzieren, was wiederum Angehörige entlastet, die entsprechend mehr Zeit, Kraft und Geld für die Kinder haben.

Ist es sinnvoll, Hilfsleistungen nur bestimmten Zielgruppen zukommen zu lassen – das Stichwort heißt „Targeting“ – oder ist es besser, Basisleistungen für alle Bürger zu finanzieren?

Targeting erscheint vernünftig, ist in der Praxis aber oft schwer umsetzbar. Der Verwaltungsaufwand ist hoch, und am Ende profitieren fast immer Angehörige der Mittelschicht mindestens genauso wie die Bedürftigsten. Meist sind pauschale Leistungen für alle unter Verteilungsgesichtspunkten sogar besser. Sie müssen nicht sehr hoch liegen und können für die Ärmsten dennoch eine große Unterstützung darstellen. Selbstselektion kann auch funktionieren. Wenn für körperliche Arbeit ein Mindestlohn versprochen wird, melden sich nur diejenigen, die darauf angewiesen sind.

Sind bedingungslose Leistungen sinnvoll, oder sollte nicht im Gegenzug etwas gefordert werden?

Arbeitsfähigen Menschen kann durchaus etwas abverlangt werden. Sozialleistungen für alte Menschen und Kinder sollten jedoch bedingungslos sein. Wenn – wie in Brasilien oder Mexiko zum Beispiel – Sozialhilfe an die Bedingung geknüpft wird, dass alle Kinder eines Haushalts zur Schule gehen und geimpft werden, sollte dies nicht zu streng ausgelegt werden. Es ist niemandem damit gedient, wenn eine Familie schnell aus dem Hilfssystem fliegt. Die Forschung zeigt, dass Eltern in aller Regel sehr genau wissen, was gut für ihre Kinder ist, so dass Konditionierung in der Praxis oft nicht viel bewirkt. Allerdings finden manche Mütter die Konditionierung gut, weil sie ihnen bei der Diskussion mit den Vätern hilft, zu rechtfertigen, dass Schulgeld und Impfkosten gezahlt werden.

Sozialpolitiker unterscheiden gern zwischen steuer- und beitragsfinanzierten Sicherungssystemen. Erstere werden aus dem nationalen Haushalt finanziert. So funktionieren das britische System sowie die skandinavischen Sozialstaaten. Bismarck finanzierte dagegen spezialisierte staatliche Versicherungen mit Zwangsbeiträgen, deren Höhe von den Löhnen abhing. Dieses Modell wurde vielfach kopiert – unter anderem in Frankreich, Italien und den USA, wo die Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung „Payroll tax“ heißen. Was ist besser: Steuer- oder Beitragsfinanzierung?

Beides hat Stärken und Schwächen. Der größte Nachteil der Beitragsfinanzierung ist, dass sie nur dort ohne weiteres funktioniert, wo Beschäftigungsverhältnisse weitgehend formalisiert sind. In afrikanischen Ländern arbeiten aber teilweise noch 90 Prozent aller Menschen im informellen Sektor. Beitragsfinanzierte Systeme erreichen diese Menschen nicht, steuerfinanzierte Systeme hingegen durchaus. Zudem belasten steuerfinanzierte Systeme Menschen umso mehr, je größer ihre Wirtschaftskraft wird – zumindest wenn sich der Staat vor allem aus direkten Steuern finanziert. Beitragsfinanzierte System hingegen wenden bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze denselben Prozentsatz auf alle Einkommen aus unselbständigen Erwerbsbeschäftigungsverhältnissen an. Daraus folgt, dass Steuerfinanzierung zwar stärker dazu beiträgt, Ungleichheit nicht eskalieren zu lassen, aber politisch auch schwerer durchzusetzen ist. Beitragsfinanzierte Systeme haben oft ein viel größeres Budget als steuerfinanzierte Systeme, was auch gewünscht ist. Klar ist aber in jedem Fall, dass beitragsfinanzierte Systeme wenig hilfreich sind, wo informelle Beschäftigung die Norm ist. Bezeichnenderweise spricht sich die Weltbank für universelle, steuerfinanzierte soziale Sicherung aus. Ihrem aktuellen World Development Report zufolge ist das nötig, um den informellen Sektor abzudecken – und weil künstliche Intelligenz, Roboter und Automatisierung konventionelle Beschäftigungsmodelle erodieren lässt (Hinweis der Redaktion: siehe Kasten). Die Stabilität von Gesellschaft hängt nämlich von der Inklusion aller ab – und zwar unabhängig vom Beschäftigungsstatus. Klar ist jedenfalls, dass die Nachhaltigkeits-Entwicklungsziele der UN ohne kompetente Sozialpolitik nicht verwirklichbar sind.

Brauchen wir so etwas wie internationale Sozialpolitik, weil Armut und Ungleichheit grenzüberschreitende Probleme sind?

Darüber wird immer wieder nachgedacht. Reichere Länder könnten beispielsweise die Sozialpolitik ärmerer Länder subventionieren, oder mehrere Länder könnten gemeinsame Sozialversicherungen einrichten. Beides ist aber politisch sehr schwer zu vermitteln, die Widerstände wären riesig. In gewissem Umfang wird aber die Sozialpolitik in Entwicklungsländern bereits von Gebern subventioniert. Hier sollte mehr getan werden, weil Sozialausgaben durchaus Investitionen in die ökonomische und politische Zukunft dieser Länder darstellen.

Markus Loewe ist Wissenschaftler am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik.

markus.loewe@die-gdi.de