Dekarbonisierung

Fossile Brennstoffe und die Rhetorik der Energiewende

Ende April 2025 gab es in Spanien und Portugal einen massiven, fast ganztägigen Stromausfall. Die westlichen Medien berichteten ausführlich darüber, wie das den Alltag beeinträchtigte. In anderen Teilen der Welt machen derartige Ereignisse keine Schlagzeilen. In Südafrika gibt es seit 2007 immer wieder Stromausfälle, die dort als „load shedding“ bezeichnet werden. In Ecuador kam es 2024 in der zweiten Hälfte des Jahres in den großen Städten täglich zu 14-stündigen Stromausfällen. Die Ursachen sind unterschiedlich und reichen von schlechter staatlicher Planung und Korruption bis hin zu durch den Klimawandel bedingten Dürren, durch die die Wasserkraftwerke austrocknen. Heute leben etwa 17 Millionen Menschen in Lateinamerika und etwa 600 Millionen in Afrika ohne Zugang zu Elektrizität.

Dennoch ist „Energiewende“ zu einem globalen Schlagwort geworden. Ein Schlüsselelement dieser Wende, wie sie sich der Globale Norden vorstellt, ist die Stromversorgung grundlegender Dienstleistungen mit erneuerbaren Energien. Statt Kohle sollen Wind- und Sonnenenergie den Strom für alltägliche Zwecke wie Kochen und Transport liefern.

Zu dieser Vision gehört der Zugang zu Technologie – und das ist eine große Herausforderung für den Globalen Süden. Die großen Hersteller von Windkraftanlagen, Solarzellen, E-Autos und Batterien sitzen in der westlichen Hemisphäre und in China. Um sich diese teuren „grünen“ Technologien leisten zu können, sind viele ärmere Länder auf Einnahmen aus dem Export klimaschädlicher Rohstoffe wie Kohle, Öl und Erdgas angewiesen.

Die bedeutende Rolle kritischer Mineralien

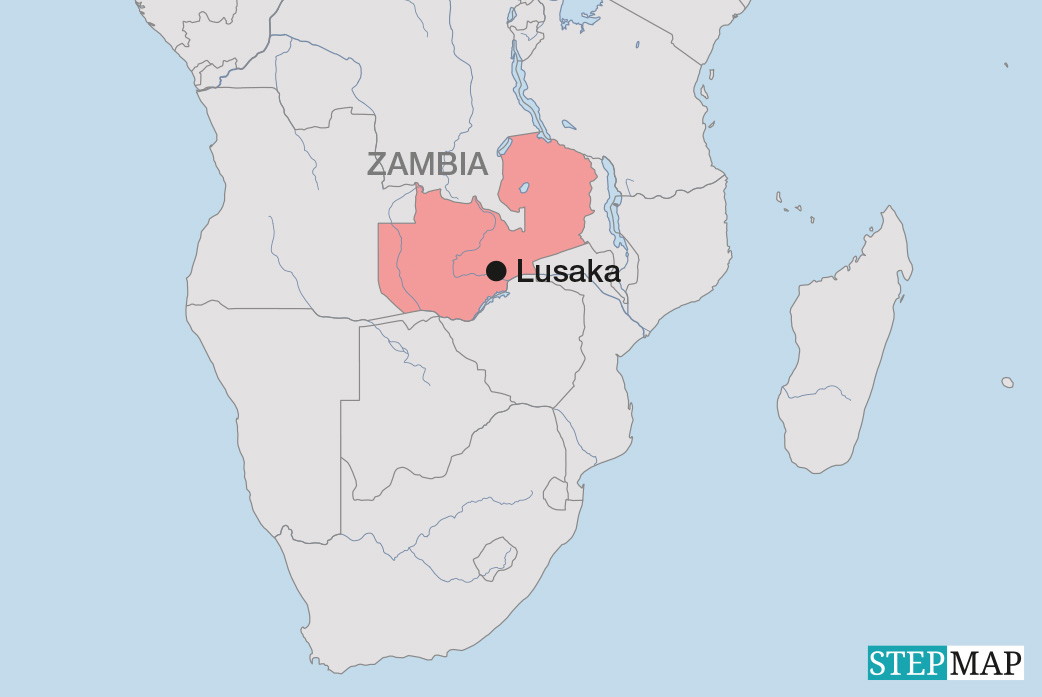

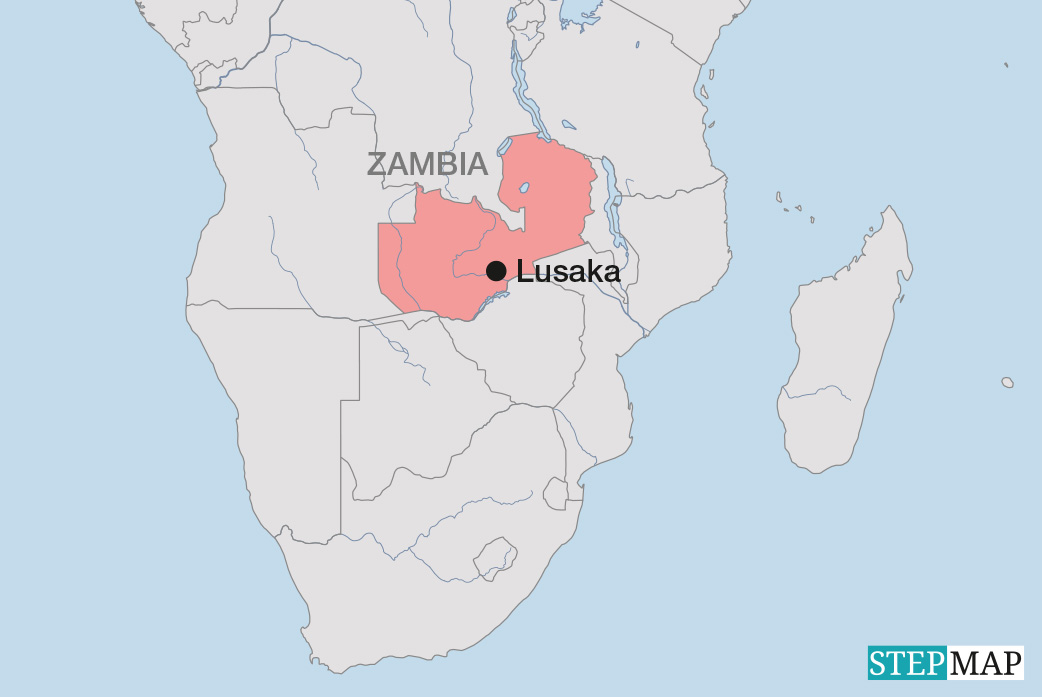

Sogenannte kritische Mineralien sind das Herzstück grüner Technologien. Die weltweite Nachfrage danach im Bereich der umweltfreundlichen Energietechnologien soll sich bis 2040 vervierfachen. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) benötigen E-Autos etwa sechsmal so viele Mineralien wie herkömmliche Fahrzeuge, und Onshore-Windkraftanlagen neunmal mehr Mineralien als Gaskraftwerke. Diese Rohstoffe sind nicht knapp, aber sie kommen häufig in Regionen vor, die von Konflikten, kulturellen Interessen oder einer reichen Artenvielfalt geprägt sind. Kobalt wird unter anderem in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut, Graphit in Mosambik und Nickel etwa in Indonesien und auf den Philippinen. Lithium wird beispielsweise in Chile und Argentinien gewonnen, Kupfer seit Langem in Peru und Chile.

Diese Rohstoffe werden meist zur Verarbeitung und Hightech-Fertigung in Industrieländer exportiert. Die Weltmächte liefern sich ein Wettrennen darum, Bodenschätze im Ausland zu scheffeln, wichtige Mineralien weiterzuverarbeiten und grüne Technologien zu entwickeln. China hat derzeit die Nase vorn.

Die Volkswirtschaften des Globalen Südens sind schon seit Langem von Rohstoffexporten abhängig. Diese Abhängigkeit schwächt sie, denn die Rohstoffpreise auf den globalen Märkten schwanken. Regierungen verteilen Rohstoffeinnahmen oft über klientelistische Netzwerke, um sich politische Loyalität und Wiederwahlen zu sichern. Das fördert Autoritarismus. Soziale Konflikte wie Streitigkeiten um Land und Lebensgrundlagen können dort entstehen, wo umstrittene Projekte im Bereich erneuerbarer Energien umgesetzt werden und die Gewinnung fossiler Brennstoffe sowie von Rohstoffen für „grüne Technologien“ intensiviert wird. Die Energiewende verstärkt diese Dynamik, statt sie zu transformieren.

Fossile Brennstoffe bleiben wichtig

In den aktuellen Debatten über die Energiewende werden diese und andere strukturelle Gegebenheiten tendenziell heruntergespielt. Fossile Brennstoffe sind in vielen Ländern nach wie vor zentral für die Deckung des Energiebedarfs und die Energiesicherheit. Indien und Südafrika etwa sind extrem abhängig von heimischer Kohle. In den Andenländern Peru, Ecuador und Kolumbien nutzen die meisten Haushalte Flüssiggas (LPG) zum Kochen. Weil die Regierungen Ecuadors, Indiens und Indonesiens Kochgas subventionieren, bleibt es bezahlbar. Ölreiche Länder bezuschussen oft Ölprodukte für die tägliche Fortbewegung. Die Kraftstoffpreise für Verbraucher*innen in Angola, Nigeria, Kolumbien und Venezuela gehören nach wie vor zu den niedrigsten weltweit.

Diese Subventionen sind nicht nur wirtschaftliche Instrumente – sie sind fest im Sozialvertrag dieser Länder verankert. Viele Bürger*innen betrachten billigen Kraftstoff als ihren rechtmäßigen Anteil am nationalen Wohlstand, besonders in rohstoffreichen Ländern. Versuche, solche Subventionen abzuschaffen, führen oft zu Unruhen, wie kürzlich in Angola.

Fossile Brennstoffe bleiben daher für die Länder des Globalen Südens unverzichtbar für ihre Entwicklung. Investor*innen mit transnationalem Kapital treiben gemeinsam mit nationalen Gatekeepern die Ausbeutung von Rohstoffen voran, um der wachsenden Nachfrage nach kritischen Mineralien und fossilen Brennstoffen zu begegnen. Im Globalen Norden wird die Energiewende hingegen eher als Geschäftsmöglichkeit dargestellt, um Kapitalinvestitionen in grüne Technologien umzulenken und grüne Arbeitsplätze zu schaffen.

Die aktuelle Debatte um die Energiewende ähnelt dem nach dem Zweiten Weltkrieg propagierten Entwicklungsparadigma. Damals sollten Technologietransfer, Kapitalinvestitionen und internationale Zusammenarbeit der „Dritten Welt“ zu Fortschritt verhelfen. Jahrzehnte später exportieren jedoch viele Länder des Globalen Südens weiterhin Rohstoffe und importieren Technologie.

Die heutige Energiewende läuft Gefahr, dieses Muster zu verfestigen. Angesichts des weltweit steigenden Energieverbrauchs könnten Regierungen zunehmend das Naturkapital ihrer Länder gegen kurzfristige Einnahmen und die Unterstützung der Bevölkerung eintauschen. In Regionen, in denen es viel informelle Arbeit gibt, schafft die Rohstoffindustrie jedoch nur begrenzte Beschäftigungsmöglichkeiten.

Das Muster durchbrechen

Daraus lassen sich zwei wichtige Erkenntnisse ableiten. Erstens braucht es für ein Vorhaben vom Ausmaß der Energiewende eine globale Perspektive. Angesichts der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) ist es besonders wichtig, die Rolle des Globalen Südens zu berücksichtigen. Die Industrieländer sollten Initiativen zur Energiewende in diesen Ländern finanziell unterstützen. Zweitens ist die Energiewende, ebenso wie Entwicklung, nicht allein eine technische oder wirtschaftliche Herausforderung. Das globale Handelssystem muss neu bewertet und – das ist ausgesprochen wichtig – wieder auf die Industriepolitik im Globalen Süden fokussiert werden.

Der Welthandel hat sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts sehr verändert. Viele Länder des Globalen Südens sind mit dem Höhepunkt des Freihandels in den 1990er-Jahren deutlich abhängiger von Rohstoffexporten geworden. Seither ist die technologische Kluft zwischen Globalem Norden und Süden gewachsen. Allerdings könnte die Energiewende neue Chancen bieten. Länder, die reich an natürlichen Ressourcen sind, könnten die steigende Nachfrage nach Mineralien nutzen, um bessere Konditionen auf dem Weltmarkt auszuhandeln. Einige Länder, etwa Indonesien und Simbabwe, versuchen bereits, mehr Wert zu binden, indem sie Exportverbote für unverarbeitete Mineralien verhängen und die lokale Verarbeitung fördern.

Ohne ein grundlegendes Umdenken im Hinblick auf die Industriepolitik wird die Energiewende jedoch nur dazu führen, dass sich der Globale Süden erneut als Lieferant natürlicher Ressourcen in die Weltwirtschaft integriert.

Pedro Alarcón ist Forschungsstipendiat des Global Forum Democracy and Development (GFDD) an der Universität Kapstadt. Er forscht zu Schnittstellen zwischen Klimawandel, Energie und Gesellschaft, besonders in Südafrika, den Andenländern und auf den Philippinen.

pedroalarcon76@gmail.com