Kein „race to the bottom“

[ Interview mit Matthias Busse ]

Sind multinationale Konzerne die treibende Kraft der Globalisierung?

Sie sind eine, aber nicht die einzige treibende Kraft. Sie transferieren Kapital ins Ausland, sie forcieren den Handel. Ein Großteil des Welthandels findet innerhalb von Konzernen statt, die sich zum Teil selbst beliefern. Aber der politische Wille zur Globalisierung ist auch wichtig, und das gilt auch für technische Innovationen – von der Einführung des Containers im Seehandel in den 50er Jahren bis zur weltweiten Verbreitung des Internets.

Globalisierungsskeptiker würden jetzt sagen, dass es Konzerne sind, die die Technikentwicklung vorantreiben, und dass Regierungen im Interesse und gewisser Weise sogar Auftrag der Konzerne agieren.

Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Relativ freier Welthandel ist sicherlich im Interesse der Multis. Aber er bringt enorme Vorteile für alle Beteiligten, nicht nur eine Handvoll großer Konzerne. Also geht es nicht nur um deren Interessen. Globalisierung ist ein vielschichtiger Prozess, er läuft auf verschiedenen Ebenen, Ursache und Wirkung sind nicht einfach zu trennen. Container und Kommunikationstechnik haben die Kosten des Handels reduziert und folglich erleichtert – und zwar unabhängig vom Regierungshandeln. In nennenswertem Umfang begannen multinationale Aktivitäten erst Mitte bis Ende der 80er Jahre. Vorher gab es internationale Investitionen nur in wenigen Sektoren, vor allem im Rohstoffbereich.

Liegt der problematische Ruf der Multis dann daran, dass im Rohstoffsektor die Umgangsformen besonders brutal sind?

Das ist pauschal schwer zu sagen. Sicherlich gibt es eine relativ deutliche Tendenz zu Fehlverhalten im Rohstoffsektor. Ein Grund ist, dass Unternehmen in dieser Branche sich die Länder nicht aussuchen können. Nennenswerte Kupfervorkommen etwa gibt es nur in vier oder fünf Ländern. Wer dort diesen Rohstoff abbauen will, muss nach den dort üblichen Regeln agieren. Wer dagegen eine Turnschuhfabrik aufmachen will, kann in einem breiteren Spektrum wählen. Je höher ein Produkt entwickelt ist, umso mehr kommt es zudem auf die Qualifikation der Mitarbeiter an. Das gilt besonders für den Dienstleistungssektor, in dem in den vergangenen Jahren viel passiert ist. Für Banken und Versicherungen sind unzufriedene Mitarbeiter ein Albtraum. Ob es Minenarbeitern gutgeht oder nicht, ist beim Kupferabbau dagegen zweitrangig.

Also ist das Image der Multis ein branchenspezifisches Problem.

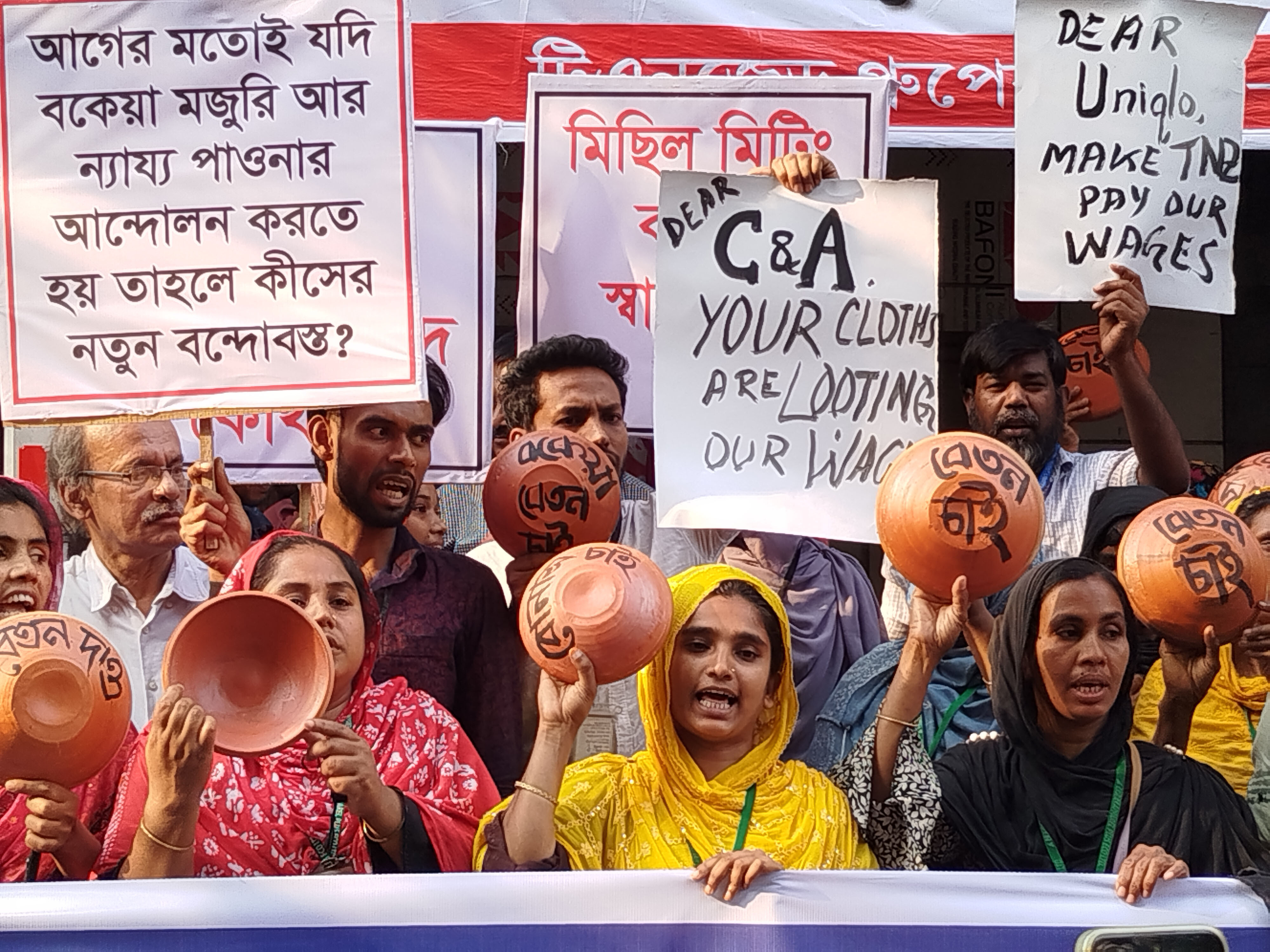

Es gibt noch einen zweiten Faktor. Das Fehlverhalten westlicher Konzerne war früher tendenziell ausgeprägter als heute. Die Kampagnen von unabhängigen Organisationen und Regierungsaktivitäten haben dazu geführt, dass sie vorsichtiger geworden sind. Das heißt nicht, dass immer alles in Ordnung wäre. Aber Markenhersteller wie Nike und Adidas haben heute ein großes Interesse daran, dass es in ihren Fabriken einigermaßen akzeptabel zugeht, weil sie auf ihr Image achten müssen. Sicherlich werden problematische Aktivitäten auch immer wieder an Zulieferer ausgelagert. Aber der Trend geht schon dahin, dass die Kernarbeitsnormen der International Labour Organisation (ILO) – wie Gewerkschaftsfreiheit, das Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit oder keine Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf – an immer mehr Standorten gelten und dass große konsumnahe Firmen ihre Wertschöpfungsketten bis an den Ursprung zurück prüfen.

Die Textilindustrie wandert aber doch schnell ins nächste, noch billigere Land weiter, wenn an ihren Standorten Arbeitsstandards – und folglich auch die Arbeitskosten – steigen.

Das ist mit der Idee der nützlichen globalen Arbeitsteilung auch kompatibel. Wenn ein Land sich entwickelt und die Lohnkosten steigen, verliert es Wettbewerbsvorteile bei der Produktion arbeitsintensiver Güter. Also ist es sinnvoll, Aktivitäten dahin zu verlagern, wo die Lohnkosten noch niedriger sind. Das muss für Länder, die Fortschritte machen, nicht schlimm sein. Oft machen sie technologische Sprünge und werden fähig, höherwertige Waren mit höherer Produktivität und besseren Einkommenschancen herzustellen.

Aber werden Länder nicht gegeneinander ausgespielt?

Jedenfalls nicht in dem Maße, dass es einen weltweiten „race to the bottom“ gebe. Empirisch ist er nicht zu beobachten.

Es heißt doch immer wieder, dass Freihandel Textilarbeitsplätze in Mexiko oder Bangladesch bedroht, weil Arbeit in China noch billiger ist. Und Gewerkschaften in reichen Ländern klagen über die harten Bedingungen, unter denen in den Sonderwirtschaftszonen armer Länder gerackert wird. Ist das nicht die Folge kapitalistischer Ausbeutung?

Das hängt von der Perspektive ab. Durch die IG-Metall-Brille gesehen sind sechs Wochen Urlaub und 35-Stunden-Woche mit relativ attraktiver Bezahlung und hoher Jobsicherheit normal – und alles andere katastrophal. Aber die Sicht von Arbeitnehmern in den betroffenen Ländern ist anders, ihnen geht es mit harten Jobs besser als ohne. Das gilt bestimmt nicht in jedem Einzelfall. Manche Betriebe sind so grässlich, dass sie sofort geschlossen werden sollten. Aber in den von Ihnen genannten Ländern Mexiko und Bangladesch hat sich die Industrie in den vergangenen Jahren in vieler Hinsicht positiv entwickelt. Mexiko hat heute eine blühende Exportplattform beim Handel Richtung USA. Ob der Fortschritt von Dauer ist, hängt wiederum nicht nur von den international tätigen Firmen ab. Die örtlichen Regierungen sind auch relevant. Sie müssen dafür sorgen, dass Know-how transferiert wird, dass Personal ausgebildet wird, dass die Rahmenbedingungen dazu taugen, den Schub für dauerhafte Entwicklung zu nutzen.

Sie denken vermutlich an Bildung und Infrastruktur.

Ja, aber auch an Wettbewerbsregeln, Eigentumsrechte, also den gesamten staatlichen Kontext. Wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, gibt es keine Entwicklung zugunsten der Armen.

Welche sozialpolitischen Aufgaben hat der Staat – Alters-, Arbeitslosen- und Krankenversorgung, wie sie Bismarck im 19. Jahrhundert in Deutschland eingeführt hat?

Jedes Land macht seine eigene soziale Entwicklung durch. Es kann in unsere Richtung gehen, aber auch ganz anders ablaufen. Zu Recht setzt die ILO auf die bereits genannten Kernarbeitsnormen und macht keine detaillierten Vorgaben für nationale Sozialpolitik. Welchen Weg Länder auf Basis der Kernarbeitsnormen gehen, sollte ihnen wirklich weitgehend selbst überlassen werden, solange sie nicht die Entwicklung anderer Länder behindern.

In China gibt es Zwangsarbeit – aber keine freien Gewerkschaften. Unterläuft die Volksrepublik die Chancen anderer Länder.

Das ist nicht so leicht zu sagen. Es gibt Studien, die zeigen, dass China tatsächlich Exporte anderer Länder auf ähnlichem Entwicklungsstand behindert. Sie haben das Beispiel Textilindustrie schon angesprochen. Aber liegen Wettbewerbsnachteile in Sri Lanka oder Bangladesch wirklich an Zwangsarbeit in China oder einfach an der schieren Masse billiger, ungelernter Arbeitskräfte? Die Welthandelsorganisation (WTO) erlaubt Sanktionen wegen Zwangsarbeit. Im Einzelfall ist der Nachweis aber oft schwierig. Und empirisch wird wegen der chinesischen Konkurrenz in Sri Lanka und Bangladesch nicht alles schlimmer. Betriebe weichen in höherwertige Produktionslinien aus und entwickeln sich positiv weiter.

Aber wir kennen doch Strukturprobleme selbst in reichen Ländern. Von der Textilindustrie auf der Schwäbischen Alb ist nicht viel übriggeblieben, alle früher stolzen Kohle- und Stahlregionen Europas haben hohe Arbeitslosenquoten. Machen wir da etwas falsch?

Ja – wenn uns der Strukturwandel, den die Globalisierung forciert, nicht gelingt. Wir sollten in der Lage sein, die Entwicklung solcher Regionen in eine Bahn zu lenken, welche die Chancen der Globalisierung nutzt. Die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik muss Ressourcen, die beim Niedergang nicht mehr wettbewerbsfähiger Branchen frei werden, so umzuschichten, dass neues Wachstum in anderen Sektoren möglich wird. Je weniger das gelingt, desto geringer fallen die Wohlfahrtsvorteile aus. Wenn Textilarbeiter beispielsweise arbeitslos bleiben und nicht im gut laufenden Maschinenbau nebenan einen Job finden, entstehen Nachteile. Je besser der Wandel, also die Reallokation der Faktorressourcen bei niedrigen Anpassungskosten gelingt, desto mehr Vorteile bringt der internationale Handel.

Manche Regionen wurden von der Globalisierung doch geradezu abgehängt. Ich denke an Nordengland, die ehemalige Autostadt Detroit oder auch das Saarland.

Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir implementieren eine intelligente Wirtschafts- und Finanzpolitik, die günstige Rahmenbedingungen für neue Aktivitäten schafft, oder wir lassen ganze Regionen wegbrechen. In Deutschland wird die Variante A probiert – mal mit mehr Erfolg, mal mit weniger. Die Amerikaner haben eine andere Einstellung, sie geben teilweise Regionen einfach auf. Entscheidend sind aber wieder Dinge wie Ausbildung, Infrastruktur, Regelwerke und so weiter.

Sie sagten, in Sachen Sozialstandards gibt es keinen „race to the bottom“. Wie ist das beim Umweltschutz?

Insgesamt beobachten wir das nicht. Es gibt Einzelfälle in den sogenannten schmutzigen Industrien wie Papier, Kupfer oder auch bestimmten Sparten der Chemie- oder Stahlindustrie, wo problematische Aktivitäten gezielt in Länder mit geringen Auflagen verlegt werden. Aber überwiegend geht der Trend dahin, dass sich allmählich die Standards der entwickelten Länder weltweit durchsetzen. Die Kosten der Beachtung solcher Richtlinien sind nämlich nicht so hoch, dass sie die andere Standortfaktoren für die Industrieansiedlung ausgleichen könnten. Wer viel Kapital in teure Chemiefabriken, Stahlwerke oder Aluminiumschmelzen steckt, muss langfristig wissen, dass sich die Investition lohnt. Zuverlässige Rahmenbedingungen sind dafür wichtiger als die Chance, der ein oder anderen Umweltvorschrift auszuweichen.

In Indien hört man, Töchter der deutschen Chemiekonzerne hielten in ihren eigenen Werken dieselben Umweltstandards wie in der Bundesrepublik ein, lagerten aber gefährliche Tätigkeiten an Zulieferer aus.

Das würde zur Strategie vieler Multis passen, die sich selbst gut verhalten und das auch in ihren Berichten herausstellen, weniger erfreuliche Dinge aber auslagern. Wenn das geschieht, ist es wichtig, genau hinzugucken. Das aber ist nicht allein Aufgabe der Konzerne. Nationale Regierung müssen dafür sorgen, dass Standards und Gesetze eingehalten werden. Und damit das geschieht, sind internationale Kampagnen von NGOs sicherlich nützlich.

Ist zivilgesellschaftliches und gewerkschaftliches Engagement in den Ländern selbst nicht wichtiger?

Wo das möglich ist, bestimmt. Aber leider herrscht das Grundrecht der Assoziationsfreiheit nicht überall. Und in manchen Ländern ist es auch sehr gefährlich, zugelassenen Gewerkschaften beizutreten. In Kolumbien zum Beispiel sterben jedes Jahr Dutzende von Gewerkschaftsfunktionären einen unnatürlichen Tod.

Wer kontrolliert, dass Unternehmen ihre Versprechen in Sachen Corporate Social Responsibility einhalten?

Ich misstraue Hochglanzbroschüren, in denen Unternehmen sich selbst auf die Schulter klopfen. Es gibt aber Zertifizierungsprogramme durch externe Auditors, das ist etwas anderes. Sicherlich reichen die Kapazitäten noch längst nicht für ein lückenloses Kontrollsystem. Und wenn Stichproben und Kontrollbesuche vorher angekündigt werden, braucht man nicht viel Fantasie, um zu ahnen, was dann zuvor in einem Betrieb passiert. Es liegt sicherlich noch viel im Argen. Aber es ist eine gesunde Entwicklung, dass Verbraucher sich zunehmend für diese Dinge interessieren.

Sie haben mehrfach staatliche Rahmenbedingungen angesprochen. Folgt daraus, dass die USA und die EU die sogenannten Singapur-Themen in der Handelspolitik zu Recht pushen? Dabei geht es um internationale Regeln über Wettbewerb, staatliche Ausschreibungen oder auch Investorenrechte. Die Regierungen aus Schwellen- und Entwicklungsländern wollen darüber meist nicht verhandeln, aber EU und USA drängen darauf.

Das ist sehr vielschichtig. Die Singapur-Themen sind nicht so homogen, dass man sagen könnte, das ist per se gut oder schlecht. In Sachen Wettbewerbsrecht oder Investorenschutz ist der Frontverlauf zum Beispiel schwer zu durchschauen. Multinationale Konzerne haben daran nur bedingt Interesse. Auf kleinen Märkten, die sie ohnehin dominieren, würden sie Wettbewerbsregeln sogar stören. Auf großen Märkten dagegen möchten sie vor allem wissen, woran sie sich halten können. Riesen wie Shell oder Exxon wissen sich aber zu helfen, wenn sie Forderungen durchsetzen wollen. Dass USA und EU auf internationale Wettbewerbsregeln drängen, liegt eher im Interesse kleiner und mittelständischer Firmen, die nicht stark genug sind, ihre Anliegen in anderen Ländern selbst zur Geltung zu bringen und Rechtsansprüche durchzusetzen.

Sie schildern Interessenkonflikte innerhalb der reichen Volkswirtschaften. Was bewegt die Regierungen der Schwellen- und Entwicklungsländer zu ihrer Ablehnung der Singapur-Agenda?

Ein Grund ist sicherlich die schlechte Erfahrung, die sie bei der Gründung der WTO mit dem Abkommen über Trade-Related Aspects of Intellectual Propery Rights (TRIPS) gemacht haben. Viele ließen sich damals auf Regeln ein, die sie nicht genau verstanden hatten, und ärgerten sich später über die Folgen. Das wollen sie nicht noch mal erleben. Im Pharmabereich durften beispielsweise plötzlich preisgünstigere Kopien patentgeschützter Medikamente aus Industrieländern nicht mehr hergestellt werden.

Und dass erst 2001 in Doha der Geist des ursprünglichen Abkommens, dass nämlich Patente doch gebrochen werden dürfen, wenn es um übergeordnete Ziele der Gesundheitspolitik geht, bestätigt wurde, hat das Misstrauen sicherlich noch vergrößert.

Ja, und deshalb besteht die Furcht vor ähnlichen Entwicklungen. Es ist auch objektiv schwer zu beurteilen, welche Freiheitsgrade die nationale Wirtschaftspolitik durch international verbindliche Wettbewerbsregeln oder Investorenrechte verliert. Die Dynamik ist nicht in jeder Nuance vorherzusagen. Zudem ist klar, dass Staaten, die wirtschaftlich aufholen wollen, wirklich Freiheitsgrade brauchen, um Regeln so zu setzen, dass sie der Entwicklung dienen. Andererseits ist aber auch klar, dass viele arme Länder ¬– besonders in Afrika – ohne glaubwürdige Regelwerke überhaupt keine Investoren anlocken können. Solange sich ihre Governance nicht bessert, machen international aktive Firmen einen großen Bogen um sie.

EU und USA konnten die Singapur-Themen – mit Ausnahme des Punktes Trade Facilitation – nicht auf der WTO-Agenda halten. Was halten Sie davon, dass sie sie in bilateralen Verhandlungen wieder auf die Tagesordnung setzen?

Das ist unerfreulich. Die USA und die EU haben in bilateralen Gesprächen eine viel stärkere Verhandlungsposition als in der multilateralen WTO. Eine Folge ist dann, dass Lobbygruppen, die in den USA oder der EU Einfluss haben, bessere Chancen haben, ihre Interessen in den Verhandlungsergebnissen unterzubringen.

Aber die Verhandlungsführer der USA und der EU handeln nicht sozusagen im Auftrag der großen Konzerne, wenn sie bilateral agieren.

Auch das ist recht komplex. In der EU-Politik weiß man nicht von vornherein, welche Firma oder Lobby sich durchsetzt. Es gibt keine graue Eminenz, die alles bestimmt. Andererseits sind manche Interessenverbände – allen voran die der Landwirtschaft – offensichtlich sehr einflussreich. Die EU ist anfällig dafür, dass „special interstes“ bei an und für sich sinnvollen Vorhaben auf der Zielgraden die Politik umsteuern. Bei den umstrittenen Economic Partnership Agreements, welche die EU mit Staatengruppen in Afrika, Karibik und Pazifik (AKP) verhandelt, verfolgt sie in Sachen öffentliches Beschaffungswesen einen klugen Ansatz. Sie fordert nicht Marktzugang für EU-Firmen, sondern offene Ausschreibungen in den jeweiligen Regionen, also beispielsweise Westafrika. Das ist vernünftig, wenn es denn durchgehalten wird.

Haben denn die Verhandlungspartner der EU die Kompetenz, das zu erkennen?

Im Zweifel nicht, befürchte ich. Handelspolitik ist wirklich sehr komplex.

Ich fasse mal platt zusammen: Die EU und die USA haben sich bei TRIPS nicht als vertrauenswürdige Partner erwiesen und werden das verlorene Vertrauen nicht so schnell zurückgewinnen.

Das ist zu pauschal. Sicherlich wurde viel Porzellan zerschlagen, auch in Sachen Zucker oder Bananen. Manche EU-Regeln sind so bizarr, dass nur Lobbyisten den Zweck verstehen. Aber andere Dinge laufen gut. Die EU hat mit ihrer Everything-But-Arms-Initiative den ärmsten Ländern auf geradezu vorbildliche Weise Marktzugang gewährt und damit auch innereuropäischen Lobbys weh getan. Ich würde sagen, dass Spiel ist vielschichtig und läuft manchmal besser und manchmal schlechter.

Ein Argument gegen die platte globalisierungskritische These, Freihandel diene nur den Interessen der Multis aus reichen Nationen, ist, dass zunehmend auch Konzerne aus Schwellenländern sich global betätigen – und zwar mit großem Erfolg. Beispiele wären Samsung, Cemex, Acer oder Tata.

Ja, und sie verhalten sich oft weniger behutsam als die Riesen aus Westeuropa, Nordamerika oder Japan. Es gibt Studien, die zeigen, dass die US-Konzerne sich in Sachen Arbeitsbedingungen beispielsweise anders benehmen als chinesische oder koreanische Konkurrenten. Tendenziell liegt bei ihnen mehr im Argen als bei westlichen Konzernen. Mit Blick auf chinesische Wirtschaftsaktivitäten in Afrika ist das ein sehr interessanter Aspekt, wo es noch viel zu erforschen gibt. Ich glaube aber nicht, dass bei uns die Standards sinken, nur weil Konzerne aus Entwicklungs- und Schwellenländern hier Betriebe übernehmen und es nicht mehr nur andersherum läuft

Aber wenn Multis aus Emerging Markets in armen Ländern einsteigen, kann der Fortschritt der Arbeits- und Umweltstandards dort durchaus langsamer laufen. Warum sollten Inder oder Chinesen anderswo Regeln einführen, die in ihren Heimatländern nicht gelten?

Unternehmen aus Schwellenländern stehen nicht unter demselben öffentlichen Druck wie die aus Westeuropa oder Nordamerika. Und ihre Mentalität ist anders. Das Denken in Arbeitnehmer- und Menschenrechte oder Umweltstandards ist weniger stark verankert. In gewisser Weise ist es ja auch verständlich, dass Firmen im nach wie vor sehr armen China erst mal wachsen und Wohlstand schaffen wollen, bevor sie sich um Umwelt oder gerechte Verteilung kümmern.

Wovon hängt denn die Stärke des öffentlichen Drucks auf westliche Multis ab?

Wer Produkte an Endverbraucher verkauft, muss auf seinen guten Ruf achten und aufpassen, nicht alles zu verspielen, was in den Aufbau von Marken investiert wurde. Bei Zwischenprodukten der Stahlindustrie ist das Ansehen beim Endverbraucher nicht so wichtig. Aber wer T-Shirts mit Markenzeichen verkauft, muss auf der Hut sein. Es mag komisch klingen, aber Marken schützen tatsächlich Arbeitnehmer in den Fabriken.

Die Fragen stellte Hans Dembowski.