Klima-Kommunikation

Was uns die Psychologie über Kommunikation zum Klimawandel lehrt

Kimberly Crystal Doell im Interview mit Eva-Maria Verfürth

Sie haben eine der weltweit größten Studien zur Psychologie des Klimawandels geleitet, mehr als 59.000 Menschen aus 63 Ländern haben teilgenommen. Das Ergebnis ist überraschend positiv: 86 % der Teilnehmenden glauben an den Klimawandel, und 73 % unterstützen klimapolitische Maßnahmen. Allerdings scheint sich dies in Politik, öffentlicher Debatte und Medien nicht angemessen widerzuspiegeln.

Dafür gibt es viele Gründe. Ein wichtiger ist die pluralistische Ignoranz: Menschen tendieren dazu, enorm zu unterschätzen, wie stark andere an den Klimawandel glauben. Pluralistische Ignoranz ist eine der psychologischen Hürden, die Menschen davon abhalten, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Wir nennen sie „Drachen der Untätigkeit“ („Dragons of inaction“, Anm. d. Red.); die Bezeichnung passt wirklich gut. Eine von uns in den USA durchgeführte Studie hat gezeigt, dass selbst politisch Verantwortliche massiv unterschätzen, wie stark die Öffentlichkeit Klimamaßnahmen unterstützt.

Welche Gründe gibt es außerdem?

Es ist obendrein schwierig, das praktisch umzusetzen, was die Öffentlichkeit sich wünscht. Um unseren CO2-Fußabdruck zu verringern, muss die Menschheit auf bestimmte Dinge oder Verhaltensweisen verzichten. Wenn man aber fragt, wer die Verantwortung übernehmen soll, zeigen die meisten Menschen mit dem Finger auf andere: die großen Ölkonzerne, Fluggesellschaften, Agrarunternehmen oder die Regierung. Die Menschen wollen auch nicht diejenigen sein, die dafür bezahlen müssen. Obwohl die Leute also generell klimafreundliche Maßnahmen befürworten, tun sie das nicht bei Maßnahmen, die sie persönlich betreffen.

Während der Coronapandemie zeigte sich, dass entschlossenes globales Handeln möglich ist. Weshalb erfolgte die politische Reaktion auf die Pandemie aus psychologischer Sicht so viel entschlossener als die Reaktion auf den Klimawandel?

Die Menschen und Regierungen sind mit beiden Krisen recht ähnlich umgegangen und haben auch ähnlich darüber kommuniziert. Der Unterschied liegt im Zeitrahmen: Die Pandemie war eine unmittelbare Bedrohung, man musste sie hier und jetzt bewältigen. Eine der größten Herausforderungen bei der Sensibilisierung für den Klimawandel ist die zeitliche Diskontierung – ein weiterer Drache der Untätigkeit.

Was bedeutet „zeitliche Diskontierung“?

Menschen möchten bekanntlich lieber sofort belohnt werden als später, selbst wenn die Belohnung später höher wäre. Biete ich einer Person beispielsweise an, ihr jetzt fünf Dollar zu geben oder in einem Jahr 20 Dollar, dann entscheiden sich die meisten dafür, das Geld gleich zu bekommen – auch wenn es viermal weniger ist als das, was ich ihnen später geben würde. Das ist auch einer der Gründe, weshalb Menschen rauchen. Da Lungenkrebs erst nach mehreren Jahrzehnten auftritt, sind die Menschen zuversichtlich, dass es sie nicht betreffen wird. Würde Rauchen am nächsten Tag zu Lungenkrebs führen, würden bestimmt sehr viele damit aufhören. Auch der Klimawandel lässt sich leicht ignorieren, weil seine Auswirkungen weder unmittelbar noch konkret sind.

Aber die Folgen des Klimawandels sind in vielen Teilen der Welt sehr bedrohlich und spürbar geworden. Trotzdem scheinen die Menschen keine gesteigerte Dringlichkeit zu empfinden. Wir sprechen über das Wetter, die Dürren und die Hitze, aber nicht über den Klimawandel selbst.

Das ist das Problem der Attribution: Hitzewellen, Überschwemmungen und andere Extremwetterereignisse hat es schon immer gegeben, es ist also schwierig festzustellen, ob der Klimawandel ein bestimmtes Ereignis verstärkt hat.

Was kann man tun, um diese psychologischen Hürden zu überwinden?

Das hängt im Wesentlichen davon ab, wer man ist. In unserer Studie haben wir elf verschiedene psychologische Interventionen getestet, die Klimabewusstsein, Unterstützung von Maßnahmen und umweltfreundliches Verhalten steigern könnten. Wir wollten die wirksamste Lösung finden. Was wir aber herausfanden, war, dass keine einzelne Intervention eine signifikante Auswirkung auf alle gemessenen Faktoren hatte. Das heißt: Es gibt nicht eine einzige Lösung für alle. Ob Sie ein Mann oder eine Frau sind, jung oder alt, politisch links oder rechts – all das bestimmt, wie eine Intervention auf Sie wirkt. Ein Argument, das bei jemandem zieht, der eher liberal ist, kann bei einem eher konservativen Menschen nach hinten losgehen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Nehmen wir Deutschland und Österreich, die kulturell viele Gemeinsamkeiten haben. Es zeigte sich, dass in Österreich die „Verringerung der psychologischen Distanz“ das wirksamste Mittel ist, um klimafreundliches Verhalten zu fördern. Die Teilnehmenden waren gebeten worden, die kurzfristigen Risiken des Klimawandels für ihr Land zu bedenken. In Deutschland hingegen bewirkte diese Intervention das Gegenteil.

Worum ging es bei den Maßnahmen, und wie haben Sie deren Wirksamkeit bewertet?

Bei den Interventionen handelte es sich im Wesentlichen um Informationen oder kleine Aufgaben rund um das Klimabewusstsein (eine genaue Beschreibung findet sich hier). Um etwa die Intervention „Wissenschaftlicher Konsens“ zu testen, wurde den Teilnehmenden ein Text vorgelegt, der besagt, die Klimaforschung sei sich darüber einig, dass die Erde sich erwärmt. Vor und direkt nach dem Lesen des Textes stellten wir den Teilnehmenden eine Reihe von Fragen: Wie sehr glauben Sie an den Klimawandel? Inwieweit unterstützen Sie Maßnahmen gegen den Klimawandel? Wie sehr sind Sie bereit, diese Informationen auf Social Media zu teilen? Wir testeten auch die Bereitschaft der Teilnehmenden, viel Aufwand auf sich zu nehmen, um CO2-Emissionen zu kompensieren. Schließlich verglichen wir, wie sich die einzelnen Gruppen von einer weiteren unterschieden, die weder Texte noch Aufgaben bekommen hatte.

Das Hauptergebnis der Studie war, dass es keinen einheitlichen Ansatz gibt, der für alle passt. Aber welche der Interventionen hat denn global am besten abgeschnitten?

Neben der Tatsache, dass es darauf ankommt, wer man ist, würde ich sagen, dass der „Brief an künftige Generationen“ eine der erfolgreichsten Interventionen war. Die Teilnehmenden wurden gebeten, einen Brief an ein Kind zu schreiben, das ihn in 25 Jahren lesen würde. Darin sollten sie beschreiben, wie sie sich derzeit um einen bewohnbaren Planeten bemühen. Mancherorts führte das zu negativen Ergebnissen – aber insgesamt stärkte es den Glauben der Menschen und ihre Bemühungen.

Gab es weitere allgemeine Erkenntnisse oder zeigten sich irgendwelche Muster?

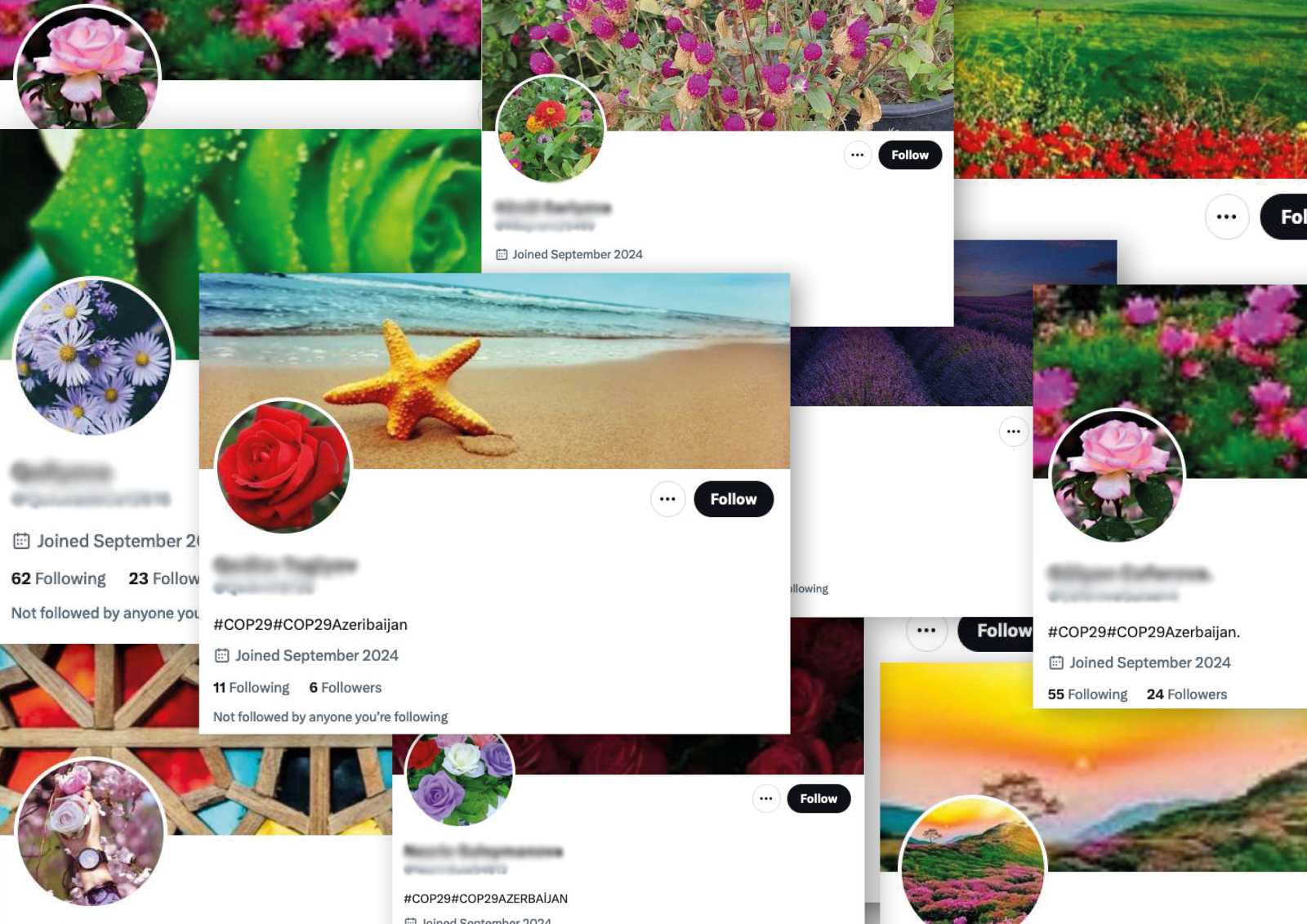

Negative Gefühle und Social Media sind eng miteinander verwoben. Wenn eine Information Menschen in eine schlechte Stimmung versetzt, neigen sie dazu, etwas dazu auf Social Media zu posten.

Das Forschungsprojekt führte dazu, dass 300.000 Bäume gepflanzt wurden. Wie kam das?

Das kam durch den Test zur Verhaltensänderung zustande. Wir stellten den Teilnehmenden der Studie eine mühsame und zeitaufwendige Aufgabe, bei der sie mehrere Seiten durcharbeiten mussten. Wir versprachen ihnen, für jede erfolgreich bearbeitete Seite gemeinsam mit dem Eden Reforestation Project einen Baum in ihrem Namen zu pflanzen. Auf diese Weise konnten mehr als 300.000 Bäume gepflanzt werden! Die Aufgabe war schwierig und kostete Zeit – so wie die meisten nachhaltigen und umweltfreundlichen Verhaltensweisen. Es ist viel einfacher, eine Flasche in den nächsten Mülleimer zu werfen, als nach Wegen zu suchen, sie zu recyceln. Eines der beeindruckendsten Ergebnisse war, dass mehr als die Hälfte aller Teilnehmenden weltweit bereit war, diese Aufgabe bis zum Ende zu erledigen. Das deutet darauf hin, dass die Hälfte der Bevölkerung zu großen Anstrengungen bereit ist, wenn es hilft, den Klimawandel aufzuhalten!

Vor dem Hintergrund Ihrer Erkenntnisse: Wie sollten Medien, politisch Verantwortliche und die wissenschaftliche Gemeinschaft mit der Öffentlichkeit über den Klimawandel kommunizieren, um sie zum Handeln zu bewegen?

Es gibt keine Botschaft, die bei allen verfängt, aber ich empfehle, negative Emotionen zu vermeiden. Meist werden sehr negative Untergangsszenarien zum Klimawandel vermittelt. Auf Social Media funktioniert das, aber in allen anderen Bereichen lässt sich nicht vorhersehen, wohin das führt. Es ist aber wirklich schwierig, über den Klimawandel zu schreiben, ohne negative Gefühle zu wecken.

Was würden Sie stattdessen empfehlen?

Versuchen Sie, einen Bezug zum persönlichen Vermächtnis herzustellen. Was für eine Zukunft wünschen Sie sich für Kinder, die Ihnen nahestehen? Wie soll deren Zukunft aussehen? Das persönliche Vermächtnis ist etwas, das viele Menschen recht ernst nehmen.

Welche Intervention würde bei Ihnen persönlich am besten funktionieren?

Mit Sicherheit „effektives kollektives Handeln“. Hier werden Beispiele für erfolgreiches kollektives Handeln gezeigt, das wirkungsvoll war oder globale Probleme gelöst hat, wie etwa die Wiederherstellung der Ozonschicht. Wir alle nehmen den Klimawandel als ein so großes Problem wahr, dass es fast unmöglich ist, es zu lösen. Um die Menschen dazu zu bringen, ihre Kräfte zu bündeln und zusammenzuarbeiten, könnte es helfen, ein Gefühl der kollektiven Wirksamkeit wiederherzustellen – also die Idee, dass wir dieses gewaltige Problem beeinflussen können. Menschen sind unfassbar widerstandsfähig und stark, besonders wenn sie auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten.

Links

Kimberly Crystal Doell ist Psychologin und Klimawandelforscherin an der Universität Wien.

kimberly.doell@univie.ac.at

Dieser Beitrag ist Teil des „89 Percent Project“, einer Initiative der globalen Journalismus-Kooperation „Covering Climate Now“.