Indigene Völker

Kampf gegen den „grünen Kolonialismus“

Wie definieren Sie Klimagerechtigkeit?

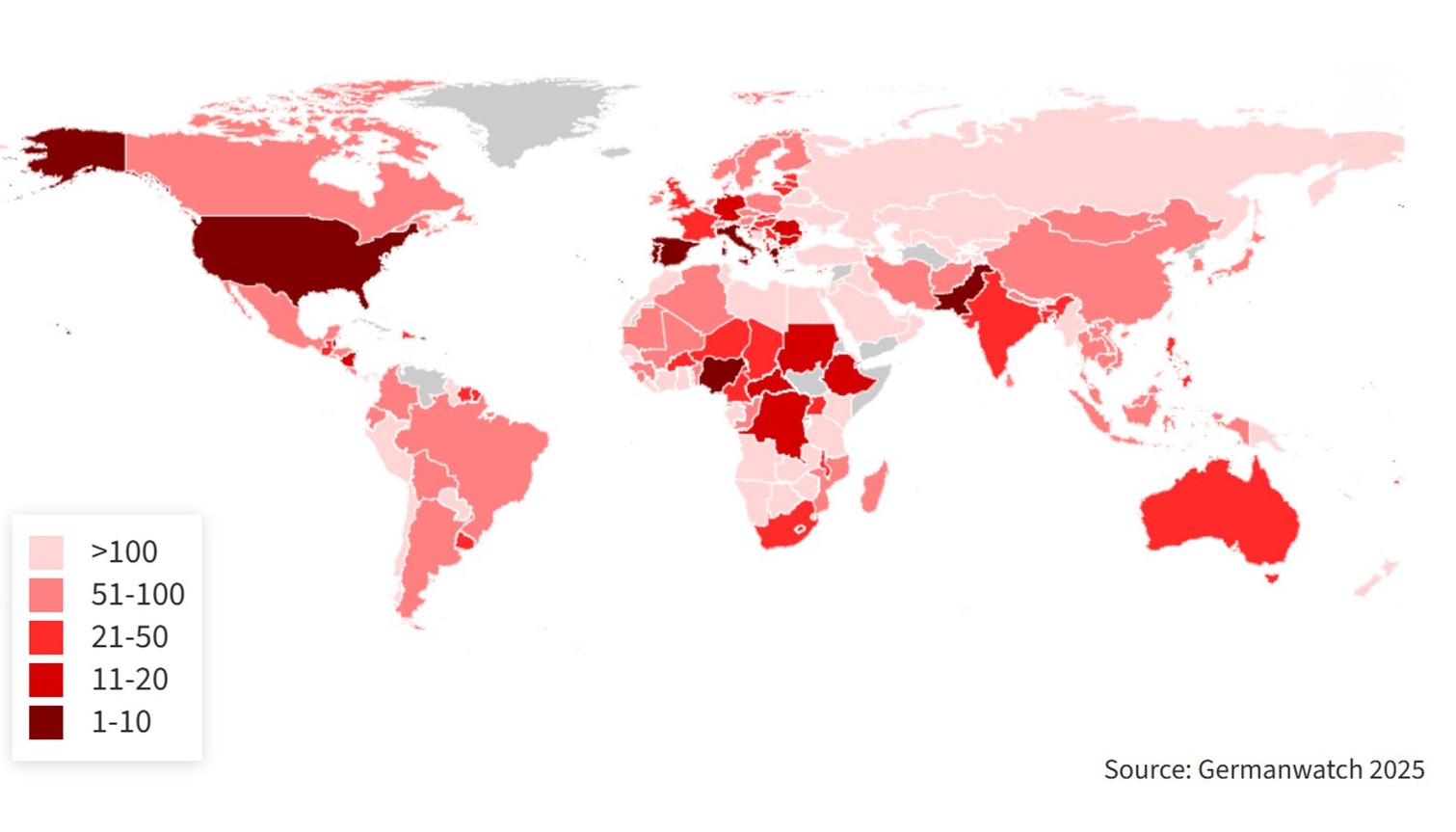

Klimagerechtigkeit heißt, dass die Krisenverursacher Verantwortung übernehmen. Sie müssen die Lage in den Griff bekommen und jene unterstützen, die unverhältnismäßig unter den Folgen leiden. Der Klimawandel ist eine Folge der Industrialisierung, daher müssen reiche Länder mit langer Industriegeschichte Verantwortung übernehmen. Arme Länder haben nicht die Mittel, mit den globalen Umweltveränderungen fertigzuwerden, sie verdienen Hilfe. Die reichen Länder müssen aber nicht nur die ärmeren Länder unterstützen, sondern auch ihren CO2-Ausstoß drastisch reduzieren. Noch ändern sie nicht genug an ihrem nicht nachhaltigen Lebensstil und ihrem ausbeuterischen Wirtschaftssystem.

Wie sind die Perspektiven indigener Völker?

Wir indigenen Völker haben die niedrigsten CO2-Bilanzen. Wir leben in Gegenden, in denen die Folgen der globalen Erwärmung spürbar sind, haben aber nicht die Mittel, die schnellen Veränderungen zu bewältigen. Bisher konnten wir uns anpassen, weil der Wandel langsam voranschritt. Inzwischen ist er aber schnell, drastisch und weitgehend unvorhersehbar.

Wird Ihre Stimme in der globalen Debatte gehört?

Wir verschaffen uns in den Klimagesprächen Gehör, aber unsere Rechte und unser Wohlergehen werden nicht voll berücksichtigt. Wir können viel beitragen, vor allem was unser Wissen und unsere Praktiken im Hinblick auf Nachhaltigkeit angeht. Wichtig ist, wie wir über Ressourcen denken. Für uns sind sie nicht nur wertvoll, weil sie unseren aktuellen Bedürfnissen dienen, sondern auch, weil künftige Generationen sie ebenfalls brauchen. Daher gehen wir sorgsam mit ihnen um und bewahren sie. Entsprechend findet sich ein Großteil der verbleibenden Biodiversität der Erde in Gebieten indigener Völker. Für indigene Gemeinschaften zählt das Gemeinwohl, nicht das Interesse Einzelner.

Würden Sie sich das auch auf internationaler Ebene wünschen?

Global steht der monetäre und kommerzielle Wert von Ressourcen im Fokus. Der auf Gewinnmaximierung ausgerichtete Extraktivismus hat den Klimawandel verursacht. Unternehmen schaffen eine künstliche Nachfrage, damit die Menschen mehr konsumieren. Produktion und Konsum resultieren aus Gewinninteressen. Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit spielen nur eine untergeordnete Rolle. Diese Einstellung muss sich ändern.

Glauben Sie, das wird kommen?

Ja, ich sehe, dass sich besonders bei jungen Menschen die Einstellung ändert. Es gibt den Trend, dass Menschen ihren Konsum reduzieren, um ihren CO2-Fußabdruck zu verkleinern. Sie gehen auch auf die Straße und fordern von den Regierungen drastische Maßnahmen, um ihre Zukunft zu sichern. Viele Menschen legen Wert auf Recycling und kaufen ihre Kleider secondhand statt neu. Es geschieht auch viel aus dem Geist der Freiwilligenarbeit heraus. Menschen räumen auf, sammeln Müll und erzeugen nicht noch mehr Abfall. Die kleinen Dinge zählen. Je mehr Menschen mitmachen, desto mehr erreichen wir. Dennoch müssen wir die Ursachen angehen. Die Krisenverursacher müssen ihr Verhalten umgehend ändern. Systemische Veränderungen müssen auf globaler Ebene umgesetzt werden, um das extraktivistische, nicht nachhaltige Wirtschaftssystem zu ändern.

Sind Sie zufrieden mit den Ergebnissen des Klimagipfels in Ägypten im vergangenen Jahr?

Die Einführung eines Mechanismus für Schäden und Verluste ist ein großer Schritt nach vorn – in meinen Augen ist er ein entscheidendes Instrument, um Verantwortung zu übernehmen. Aus Sicht indigener Völker bedeutet der Umgang mit den Schäden und Verlusten, unsere harmonische Beziehung zur Natur wiederherzustellen. Es ist wichtig, zerstörte und geschädigte Gebiete zu rehabilitieren, und dafür braucht es finanzielle und technische Unterstützung. Die indigenen Gemeinschaften, die unter Klimafolgen wie Überschwemmungen und Dürren leiden, sollten auch direkt, angemessen und ausreichend unterstützt und gefördert werden. Wir müssen sicherstellen, dass sich die Umweltzerstörung nicht wiederholt.

Welche Gefahren lauern auf dem Weg zu einer nachhaltigen Welt?

Ein gerechter Übergangsprozess ist ein wichtiger Bestandteil von Klimagerechtigkeit. Wir unterstützen den Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien, aber er darf nicht zulasten indigener Gemeinschaften gehen. Leider ist genau das der Fall. Unser Land wird für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien in Beschlag genommen, für Windräder, Solarparks oder Staudämme. Wenn Mineralien, die für die Energiewende gebraucht werden, ohne die Zustimmung der indigenen Völker abgebaut werden, ohne Gerechtigkeit und Umweltschutz, dann ist das grüner Kolonialismus im Namen des Klimaschutzes. Wir müssen sicherstellen, dass Menschenrechte gewahrt werden und der Übergangsprozess nach Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit stattfindet. Viel zu oft werden wir indigenen Völker nicht berücksichtigt. Unsere Ressourcen werden ohne unsere freie, vorherige und informierte Zustimmung ausgebeutet – die aber Teil unserer Grundrechte ist. Wieder einmal sind wir die Verlierer. Wir werden geopfert, obwohl wir am meisten für den Schutz der globalen Umwelt tun.

Was macht Ihre Organisation, Indigenous Peoples Rights International (IPRI)?

Wir schaffen Bewusstsein, unterstützen Gemeinschaften, die ihr Land, ihre Gebiete und Ressourcen verteidigen. Und wir treiben politische Reformen voran zur Achtung und zum Schutz der Rechte indigener Völker gegen Kriminalisierung und straffreie Menschenrechtsverletzungen. Wir bestehen auf Lösungen, die diese Rechte respektieren und mehr Beteiligung ermöglichen. Wenn ohne uns entschieden wird, begreift niemand, welche Folgen der Klimawandel und die sogenannte Entwicklungspolitik auf unser Leben haben. Wir tun alles dafür, um uns Gehör zu verschaffen. Wir sind nicht nur Opfer, wir pochen auf unsere Rechte und machen Lösungsvorschläge.

Sehen Sie im Umgang mit der Klimakrise Rassismus?

Ja, es gibt eine starke rassistische Unterströmung. Einige Menschen sind privilegiert, anderen wird ein Leben in Würde verwehrt. „Warum sollten wir unser Wirtschaftssystem und unseren bequemen Lebensstil ändern?“ – das ist eine rassistische Haltung, wenn die armen Menschen, meist „coloured people“, darunter leiden. Das widerspricht der Notwendigkeit globaler Solidarität, um CO2-Emissionen an ihrer Quelle drastisch zu reduzieren und jene zu unterstützen, die unter den Klimafolgen leiden, obwohl sie am wenigsten zu ihnen beigetragen haben.

2018 bezeichnete die Regierung des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte Sie als Terroristin. Wie hat das Ihr Leben beeinflusst?

Ich bin mir vollkommen im Klaren darüber, was gefährdete Menschenrechtler*innen durchmachen. Die emotionale und mentale Wirkung ist enorm. Es verursacht Unsicherheit, Stress und Angst, man kann sich schlecht auf die Arbeit konzentrieren, die man tun möchte. Manchmal ist es sehr schwierig, andere Strategien der Interessenvertretung zu verfolgen, weil die Risiken und die möglichen Folgen für das Leben und Wohlergehen der Aktivist*innen an vorderster Front zu groß sind.

Haben Sie Ihre Mission daraufhin in Frage gestellt?

Nein. Das Vorgehen der Regierung hat mich darin bestärkt, dass wir diese Art des autoritären Regierens nicht als normal ansehen dürfen. Wir brauchen einen Wandel. Es ist nicht akzeptabel, dass Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Die große lokale, nationale und internationale Solidarität hat mich ermutigt. Sie war überwältigend – schließlich haben die Behörden die Anklage gegen mich und andere Aktivist*innen fallengelassen. Damals erhielt ich vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen UNEP die Auszeichnung „Champions of the Earth“. Überhaupt verdienen Umweltaktivisten und Menschenrechtsverteidigerinnen Würdigung. Wir sind keine Terroristen und sollten nicht in Angst leben müssen. Wir setzen uns für das Gemeinwohl ein, nicht für Sonderinteressen.

Hat das IPRI ermutigendere Nachrichten aus anderen Ländern?

Ja, jüngste Entwicklungen in Brasilien und Kolumbien machen Mut. Einige Partnerinnen von IPRI haben kürzlich einflussreiche Positionen eingenommen. Sônia Guajajara ist jetzt Brasiliens Bundesministerin für indigene Völker, und Leonor Zalabata Torres ist Kolumbiens neue ständige UN-Vertreterin in New York. Sie ist Mitglied in unserem Vorstand. Hoffentlich können diese beiden starken Frauen einen großen Beitrag zum Schutz unserer Rechte, unserer Lebensqualität und unserer größeren Ziele leisten – nicht nur in ihren Ländern, sondern weltweit.

Wie schätzen Sie Klimagerechtigkeit in Ländern mit mittleren und niedrigen Einkommen ein?

In diesen Ländern gibt es immer mehr soziale Bewegungen – und zugleich mehr autoritäre Regierungen. Politische Unterdrückung ist eine große Herausforderung. Wir sehen uns zunehmenden Risiken ausgesetzt, wenn wir unsere Meinung äußern. In den meisten Ländern sind die entwicklungspolitischen Ansätze immer noch nicht nachhaltig. Das einzig Gute ist, dass Jair Bolsonaro in Brasilien nicht wiedergewählt wurde. Er hat aber immer noch eine große Anhängerschaft, und es gibt eine rechte Bewegung. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat auf den Klimagipfel in Ägypten hingegen frischen Wind gebracht. Wir Indigenen haben uns dort mit ihm getroffen und sein klares Bekenntnis zum Schutz des Amazonasgebietes gewürdigt.

Wie schätzen Sie die Lage in China ein?

China ist ein sehr komplexes Land. Es strebt klar Dominanz an, daher nimmt es enorme Investitionen und Förderungen vor und investiert etwa überall in Asien, Afrika und Lateinamerika. China verfügt über keine wirksamen Rechenschaftsmechanismen und hat einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Das Land positioniert sich als Wirtschaftsmacht, aber ohne ökologische oder soziale Schutzmaßnahmen, und ohne Achtung und Schutz der Menschenrechte.

Erkennen Sie positive Klima-Impulse aus China?

Ich glaube, innenpolitisch versucht China, sich den Herausforderungen zu stellen. Das ist gut für die chinesische Bevölkerung. Sie konzentrieren sich auf wirtschaftliche Kontrolle weltweit, aber nicht auf Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Sie müssen anerkennen, dass wir uns die Ressourcen der Welt teilen und sie gemeinsam zum Nutzen der gesamten Menschheit nachhaltig bewirtschaften müssen. Das ist globale Solidarität. Wir alle sind dem Untergang geweiht, wenn jedes Land, nicht nur China, nur seine eigene Bevölkerung schützt – zum Nachteil anderer.

Joan Carling ist Aktivistin für die Rechte indigener Völker und für Umweltschutz. Sie leitet Indigenous Peoples Rights International (IPRI), eine gemeinnützige Organisation zur Verteidigung der Rechte indigener Völker. 2018 erhielt sie den Preis „Champions of the Earth“ des UN-Umweltprogramms UNEP.

euz.editor@dandc.eu

Twitter: @JoanCarling