Intervention

Françafrique à la Hollande

Seit François Hollande 2012 französischer Präsident wurde, verspricht er, die alten Beziehungen zwischen seinem Land und dessen ehemaligen Kolonien in Afrika neu zu definieren. Von Charles de Gaulle bis Nicolas Sarkozy bestimmte das Beziehungsgeflecht zwischen Frankreich und Afrika – Françafrique genannt – über Macht und Machtverlust in afrikanischen Hauptstädten. Hollande wollte es anders machen, sich nicht mehr einmischen und keine Soldaten nach Afrika entsenden. Als Sarkozy 2011 Truppen nach Elfenbeinküste schickte, kritisierte er ihn scharf.

Noch kein Jahr im Amt, lernt Hollande nun jedoch Realität und Komplexität der französisch-afrikanischen Beziehungen kennen. Der Mali-Einsatz zeigt, dass Paris nicht auf das koloniale Überbleibsel der „Direktherrschaft“ verzichtet, die dem Land enormes Mitspracherecht über die Geschicke der Ex-Kolonien gibt.

Malis Bevölkerung und die internationale Gemeinschaft befürworteten die französische Intervention, die mit Hilfe malischer Truppen die Islamisten aus Gao und Timbuktu vertrieben hat. Dass die Franzosen Kidal aber im Alleingang eroberten, schmeckt für viele Afrikaner nach Neokolonialismus. Auch die Forderung aus Paris, Malis Regierung solle mit den Rebellen sprechen, kommt nicht gut an – Frankreich wird ohnehin vorgeworfen, aufständische Ethnien mild zu behandeln.

Malis Problem – die Verfeindung der diversen Gemeinschaften – wird jetzt wieder evident. Die meisten Malier sind gegen Gespräche mit den Tuareg-Rebellen der MNLA (Movement National pour la Libération de l‘Azawad), weil deren Autonomieforderungen das Grundgesetz, dem zufolge Mali ein Land und unteilbar ist, torpedieren.

Seit 1960 gab es vier bewaffnete Versuche, das Land in Nord und Süd zu spalten. Die Vereinbarungen, die darauf folgten, missachteten aber beide Seiten. Wenn die unruhige Gegend nun demilitarisiert werden soll, wird das den Waffenhandel wieder erleichtern, islamistischen Milizen bis tief in die Sahara hinein neue Operationsgebiete eröffnen und die Zentralregierung in Bamako weiter schwächen.

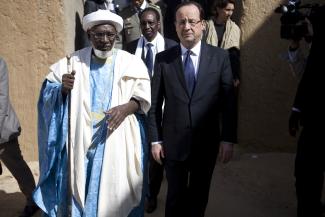

Frankreich begleiche nur seine Schuld gegenüber Mali, das im Zweiten Weltkrieg an seiner Seite gekämpft hatte, versicherte Hollande bei seinem Besuch Anfang Februar. Er beteuert, die alte Kolonialmacht wolle keine Truppen auf Dauer in Mali stationieren. Wenn das stimmt, muss sie die Führung weiterer Verhandlungen den Afrikanern überlassen – Malis Regierung, der Afrikanischen Union und der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS). Mit solch einem Kurs würde Paris sein schwindendes Ansehen auf dem Kontinent stärken. Andernfalls setzt es wertvolles, neu erworbenes Vertrauen aufs Spiel.

Auch wenn Hollande keine militärische Dauerpräsenz in Mali will, werden seine Truppen aber offensichtlich nicht schnell abziehen können. Für die französische „Operation Manta“ wurde im Tschad 1983 als Ende „die Zielerreichung“ vorgegeben – und drei Jahrzehnte später sind immer noch Soldaten dort.

Vorrang hat für die Bevölkerung Malis derzeit der Schutz vor und die Jagd auf Islamisten. Dabei handelt Paris nicht auf eigene Faust, sondern kooperiert mit der African-led International Support Mission to Mali (AFISMA) und dem US-Geheimdienst. Das ist richtig so und macht Erfolg im Anti-Terrorismus-Kampf wahrscheinlich.

Leider läuft die „Operation Serval“ aber auch Gefahr, Spannungen zwischen Malis Bevölkerungsgruppen zu schüren. Die Songhai, die wie Tuareg und Araber im Norden ansässig sind, fühlen sich bereits von Paris benachteiligt.

Politisch geht es um den Aufbau einer Demokratie und eines Staates, der bisher nur nominell existiert. Bamako muss die seit der Unabhängigkeit zerstrittenen Ethnien versöhnen und die ungelöste Tuareg-Frage anerkennen. Die MNLA muss ihre Autonomiebestrebungen aufgeben. Die Krise ist nur lösbar, wenn alle Gemeinschaften sich einigen. Ohne nationale Einheit kann es kein Ende der Probleme geben.

Dass der EU in diesem schwierigen Szenario vor allem Militärausbildung als Unterstützung einfällt, ist kein gutes Zeichen. Ausgerechnet daran hat es in Mali in den vergangenen Jahren dank USA und Frankreich nämlich wirklich nicht gemangelt.

Yahouza Sadissou arbeitet für das Afrikaprogramm der Deutschen Welle in Bonn.

yahouza.sadissou@dw.de