Kommentar

Wurzeln der Krise

Von Vladimir Antwi-Danso

Das Drama, das sich in der Côte d’Ivoire abspielt, wird oft als Machtkampf zweier Männer dargestellt:

- Laurent Gbagbo, der nie demokratisch ins Amt gekommen ist, sondern seit mangelhaften Wahlen im Jahr 2000 regiert, und

- Alassane Ouattara, der Kandidat, der in der Stichwahl im November die meisten Stimmen bekam.

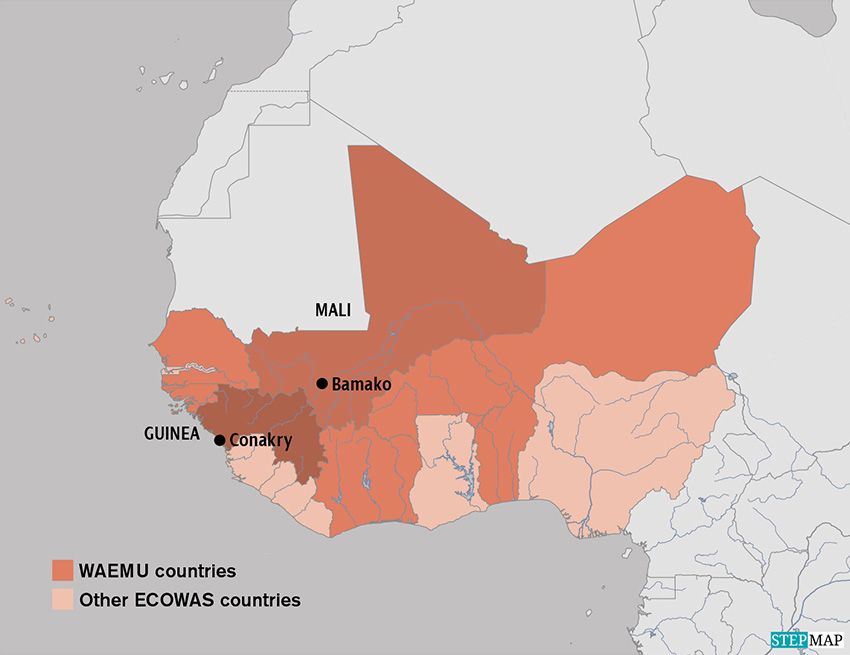

Die Geschichte ist natürlich komplizierter. Die Côte d’Ivoire hat enorme Probleme. Nach der Jahrhundertwende erlebte das Land einen Bürgerkrieg, der Frieden steht auf wackeligen Beinen. Mehrere Friedensabkommen wurden schnell wieder vergessen. Der UN-Sicherheitsrat verabschiedete Resolutionen und entsandte Blauhelme. Auch die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS schickte Peacekeeper ins Land.

Wahlen wurden 2006, 2007, zweimal 2008 und dann wieder 2009 angesetzt. Statt fanden sie schließlich im vergangenen Jahr. Laut Wahlkommission gewann Ouattara die Stichwahl mit 54 Prozent der Stimmen. Die internationale Gemeinschaft hält ihn in seltenem Einvernehmen für den legitimen Präsidenten. Gbagbo hält dennoch an der Macht fest und hat das von ihm berufene Verfassungsgericht veranlasst, Stimmen für Ouattara für ungültig zu erklären. Die Afrikanische Union (AU) und ECOWAS haben daraufhin die Mitgliedschaft Côte d’Ivoires suspendiert.

Gbagbo kam 2000 nach fehlerhaften Wahlen ins Amt. Outtara, ein ehemaliger Premierminister, durfte damals nicht kandidieren, weil seine Eltern nicht aus der Côte d’Ivoire stammten. Gbagbo ist bereit, Schaden anzurichten. Allein in Abidjan kamen Berichten zufolge bereits 200 Menschen um, 70000 sollen nach Liberia geflüchtet sein. Die internationale Gemeinschaft darf Gbagbos Amtsanmaßung nicht dulden.

Die Krise ist indessen nur im Kontext der Demokratiedefizite Afrikas zu verstehen. Fast alle afrikanischen Staaten sind schlecht funktionierende Hybride aus indigenen Kulturen und arabischen sowie europäischen Einflüssen, die durch Invasionen, Kolonialismus, Migration und Globalisierung hierher kamen. Visionäre Führung wäre nötig, um neue politische Systeme zu schaffen, die der Sozialgeschichte Afrikas und seinen Kulturen entsprächen.

Doch statt Demokratie als Prozess zu verstehen, sehen afrikanische Politiker sie als Ereignis. Auf ihrer Agenda steht der Kampf der großen Egos, nicht die institutionelle Erneuerung. Die Fixierung auf Persönlichkeiten verschleiert dabei das tiefer liegende Probleme: die gewaltige Kluft zwischen modernen staatlichen Institutionen und ethnisch-traditionell geprägten Gemeinschaften.

Afrikas wiederkehrende Regierungskrisen wurzeln in dysfunktionalen politischen Systemen, was in der Côte d’voire jetzt besonders deutlich wird. Es gibt einen tiefen Graben zwischen dem vorwiegend muslimischen Norden und dem christlich geprägten Süden. Hinzu kommen ethnische Spannungen, die auf willkürlich, ohne Rücksicht auf lokale Gemeinschaften gezogene Kolonialgrenzen zurückgehen. Die schwierigste Aufgabe ist nicht, Outtara als Präsidenten durchzusetzen, sondern ein Land zu einen, das von vielen kulturellen Spalten zerfurcht ist, die im Bürgerkrieg weiter vertieft wurden.

Die anstehenden Aufgaben sind enorm. Es geht darum,

- Fragen von Identität und Staatsbürgerschaft anzugehen,

- Landreformen durchzuführen und

- die Macht des Präsidenten einzuschränken, um eine repräsentativere Regierungsführung zu erreichen und die Menschen stärker zu beteiligen.

Statt „Big Man“-Politik zu betreiben, müssen Institutionen aufgebaut werden. Wo diese stark sind, fällt es Regierungen schwer, Systeme zu manipulieren.

Für die Côte d’Ivoire und andere afrikanische Länder kommt es darauf an, dass die Menschen, deren Leben von Traditionen bestimmt wird, Friedens- und Aufbauanstrengungen als sinnvoll empfinden. Afrika braucht ein Staatsverständnis, das alle Betroffenen beteiligt, aus regionalen Eigenheiten schöpft und pragmatisch von der globalisierten Welt übernimmt, was nützlich ist. Das mag wieder eine hybride Form der Regierungsführung sein – aber eben eine, die Afrikaner selbst erschaffen müssen und die nicht aufgepfropft werden kann.